- Der Garten

- Die Frauen

- Der Verein

- Aktuelles

- Veröffentlichungen/Reden

Historische Grabsteine: Schauspiel

Mita von Ahlefeldt

Schauspielerin

13.12.1891

Hamburg

–

18.4.1966

Hamburg

Hamburg

–

18.4.1966

Hamburg

Mehr erfahren

Fast 50 Jahre lang spielte Mita von Ahlefeldt an Hamburger Theatern, und doch ist nur wenig über sie herauszufinden. Gerda Gmelin (ihr Grabstein steht im Garten der Frauen), die Prinzipalin des Theaters im Zimmer, erinnert sich gut an die Kollegin, mit der sie gemeinsam auf der Bühne stand. Aber näheres weiß sie nicht zu erzählen. Im Vordergrund stand ihre Arbeit.

Als Kind und Jugendliche besuchte Mita von Ahlefeldt eine Privatschule und danach die Selecta und das Lehrerinnenseminar. Ob sie dort ein Examen machte und zunächst als Lehrerin tätig war, ist unbekannt, aber durchaus möglich, da ihre spätere Schaupiellehrerin Mirijam Horwitz 8siehe zu ihr in der Rubrik: Frauen auf der Erinnerungsskulptur) sich zum Prinzip gemacht hatte, nur Schülerinnen und Schüler zu unterrichten, die vorher eine andere Ausbildung absolviert hatten oder gerade absolvierten, um ihre Schützlinge vor Arbeitslosigkeit zu bewahren.

Bei Mirjam Horwitz also und Erich Ziegel, die 1918 zusammen die damals engagierteste Hamburger Bühne, die Hamburger Kammerspiele, gegründet hatten, bekam Mita von Ahlefeldt 1919, im Alter von 27 Jahren, Schauspielunterricht. 1920 gab die kleine zierliche Frau hier ihr Debüt; ob in Arthur Sakheims Komödie „Pilger und Spieler“ oder als Puck im „Sommernachtstraum“, darüber gibt es verschiedene Meinungen. An den Kammerspielen erhielt sie auch ihr erstes Engagement. Später war sie Mitglied des Thalia-Theaters. 1927 ging Mita von Ahlefeldt für einige Zeit nach Riga und Reval.

[In der NS-Zeit lebte ihr von ihr geschiedener Mann (englischer Staatsbürger und jüdischer Herkunft) in London. Das für ihren Unterhalt von ihm bestimmte Geld beschlagnahmten die Nationalsozialisten unter dem Vorwand: das Geld würde zur Begleichung der Steuerschulden ihres Mannes benötigt. Mita von Ahlefeldt strengte daraufhin einen Prozess gegen den NS-Staat an, den sie aber 1937 verlor. Dazu schreibt sie in ihrem Entnazifizierungsfragebogen: „Da mir die beschlagnahmte Summe als (…) finanzieller Rückhalt bei Kriegsausbruch fehlte und jede Verbindungsmöglichkeit mit meinem in England lebenden Mann unterbrochen war, musste ich meinen Unterhalt selbst verdienen. Ich wurde durch das Arbeitsamt für den Rüstungsbetrieb verpflichtet.“ (Staatsarchiv Hamburg 221-11 Misc 14878).

Mita von Ahlefeldt arbeitete von 1939 bis 1941 als Angestellte in der Verwaltung bei der Firma Dynamit A.G. Krümmel. Aus gesundheitlichen Gründen wurde sie vom Arbeitsamt zum Reichsluftschutzbund in Hamburg versetzt. Dort war sie bis Ende Juli 1943 tätig und dann wieder als Schauspielerin am Thalia-Theater.

In der NS-Zeit trat Mita von Ahlefeldt nicht der NSDAP bei. Sie war seit 1939 Mitglied der DAF, was obligatorisch war durch die Verpflichtung im Rüstungsbetrieb zu arbeiten. Ferner war sie Mitglied im NS Reichsbund für Leibesübungen, da sie bereits Mitglied eines Turnvereins war. Außerdem war sie Mitglied im NSFK (Nationalsozialistischer Fliegerkorps), da sie Mitglied im Hamburger Aero-Club war. Der NSFK wurde 1937 gegründet und hatte paramilitärischen Charakter. Er war eine luftsportliche Kampforganisation zur Sicherung eines fachlich gut geschulten Nachwuchses für die deutsche Luftwaffe. Mita von Ahlefeldt schreibt zu ihrer Mitgliedschaft in ihrem Entnazifizierungsfragebogen, dass sie „automatisch angegliedert wurde durch Zugehörigkeit zum Hamburger aero-club.“ [Siehe: Staatsarchiv Hamburg 221-11 Misc 14878, Nachtrag v. R. Bake 2018]

Nach dem Krieg hatte sie Stückverträge an vielen renommierten Hamburger Bühnen und in Lüneburg: 1947 trat sie an der Jungen Bühne Hamburg als Großmutter in „Tod im Apfelbaum“ und als Mutter in „Raskolnikow“ im Theater im Zimmer auf. 1948 spielte sie dort die Generalin in „Major Barbara“ von Shaw. 1953 war sie in Lüneburg die Mutter Aase in Ibsens „Peer Gynt“, die Mutter Wingfield in Tennessee Williams „Glasmenagerie“ und 1954 Klärchens Mutter in „Egmont“. 1955 folgte die Mrs. Green in „Heimkehr der Helden“ bei Ida Ehre in den neuen Hamburger Kammerspielen in der Hartungstraße. Auch wirkte sie in verschiedenen Filmen, im Rundfunk und im Fernsehen mit.

Mita von Ahlefeldt starb am 18. April 1966 im Alter vor 74 Jahren im Krankenhaus St. Georg, im Januar hatte sie nach einer Aufführung im Jungen Theater einen Herzanfall erlitten. Ihre letzte Rolle: eine der beiden Giftmischerinnen in „Arsen und Spitzenhäubchen“. In diesem Stück hatte sie bereits 1950 und 54 im Theater im Zimmer gewirkt.

Text: Brita Reimers

Magda Bäumken

(geb. Vahlbruch, verh. Bullerdiek)

Schauspielerin am Ohnsorg-Theater:

1921 bis 1959

17.10.1890

Hamburg

–

23.8.1959

Verona

Hamburg

–

23.8.1959

Verona

Mehr erfahren

Magda Bäumken, Tochter eines Klempnermeisters begann ihre Bühnenlaufbahn am Deutschen Schauspielhaus. Durch Zufall kam sie 1921 an die Niederdeutsche Bühne Hamburg, die sich seit 1946 Ohnsorg-Theater nennt.

1944 heiratete Magda Bäumken ihren Bühnenpartner Walther Bullerdiek.

Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten sich verschiedene Schauspielerinnen und Schauspieler der Entnazifizierung unterziehen, darunter auch Magda Bäumken. Sie wurde rehabilitiert und spielte bis zu ihrem Tode am Ohnsorg-Theater. Sie wurde eine der bekanntesten Schauspielerinnen ihres Genres und verkörperte ein Stück niederdeutsche Bühnen-Tradition.

Freca-Renate Bortfeldt

verh. Lohkamp

Schauspielerin und Theaterregisseurin

5.5.1909

Hamburg

–

17.3.1986

Hamburg

Hamburg

–

17.3.1986

Hamburg

Mehr erfahren

Bevor Freca-Renate Bortfeldt in Hamburg ein Engagement als Schauspielerin bekam, war sie schon seit 1930 auf verschiedenen Bühnen Deutschlands aufgetreten, so in Stralsund, Bochum, Königsberg und Bremen. 1942 kam sie nach Hamburg ans Thalia Theater. Ein halbes Menschenleben gehörte die mit dem ebenfalls am Thalia Theater engagierten Kollegen Emil Lohkamp verheiratete Schauspielerin zum Ensemble. Auch ihr Bruder Hans-Robert Bortfeldt war dort eine Zeitlang engagiert. Als Salonschlange und elegante Gesellschaftsdame war Freca-Renate Bortfeldt eine Favoritin der Abonnentinnen und Abonnenten. Aber auch

moderne Regisseure schätzten ihr Talent. Unter Hans Neuenfels hatte sie als Großmutter in "Bernarda Albas Haus" einen herausragenden Erfolg.

Freca-Renate Bortfeldt trat auch im Fernsehen auf, so z. B. in: "Zwei wie wir... und die Eltern wissen von nichts" (1966), "Ein besserer Herr" (1973) und in der NDR-Kriminalhörspielserie "Die Jagd nach dem Täter" (1957-1964) sowie in dem Hörspiel von Karol Sidon "Göttin Welt".

Als Theaterregisseurin hatte Freca-Renate Bortfeldt ebenfalls Erfolg. So inszenierte sie zwischen 1949 und 1969 am Thalia Theater Kindermärchen. Unter dem männlichen Pseudonym Wilhelm Strahl übernahm sie auch deren Bearbeitung. Freca-Renate Bortfeldt inszenierte z. B. am Thalia Theater 1949 das Märchen "Aschenputtel"; 1951 "Der gestiefelte Kater" und "Schneewittchen"; ein Jahr später "Dornröschen" und 1968 "König Drosselbar". Das 1953 unter ihrer Regie aufgeführte Märchen "Schneeweißchen und Rosenrot" wurde von der ARD als Film aufgezeichnet und an den Weihnachtsfesttagen vom NWDR ausgestrahlt.

Diese Inszenierungen brachten ihr den Spitznamen "Pfefferkuchen-Fehling" ein.

Karli Bozenhard

(Karoline, geb. Hücker)

Schauspielerin am Thalia-Theater von 1889 bis 1930 und von 1941 bis 1943

Karli Bozenhard: Staatsarchiv Hamburg

11.6.1865/1866 ?

Wien

–

1.2.1945

Hamburg

Wien

–

1.2.1945

Hamburg

Mehr erfahren

Der Name Bozenhard ist aus der Geschichte des Thalia Theaters nicht wegzudenken. Über 40 Jahre gehörten Albert und Karli Bozenhard dem Ensemble des Thalia-Theaters an, hier lernten sie sich kennen und standen oft gemeinsam auf der Bühne, wobei allerdings Albert Bozenhard der talentiertere von beiden war und sich zudem einer ungewöhnlichen Beliebtheit beim Publikum erfreute.

Ihren Werdegang soll die gebürtige Wienerin im folgenden selbst erzählen, da ihre Worte viel von ihrer frischen und volkstümlichen Art und Begabung verraten: „Ich bin wie jeder Mensch geboren, und zwar in Wien, im Josefstädter Theater, somit ein richtig gehendes (d.h. gehend erst nach 11 Monaten)Theaterkind; mein Vater war am k.k. priv. Theater in der Josefstadt Hausinspektor, und ich war das, verzeihen Sie, zwölfte aber dafür auch das letzte Kind meiner Eltern, gerade gewachsen, nicht hässlich, nicht schüchtern – und schon mit 2½ Jahren spielte ich meine erste Rolle, einen Ritter in dem Kindermärchen ‘Der verzauberte Apfelbaum’; nach 5 Jahren sang ich schon Couplets, spielte alle Hauptrollen in den Kindervorstellungen und war in meinem 7. und 8. Jahr gleichzeitig an drei Wiener Bühnen engagiert. Es kam einmal vor, dass ich an einem Abend an allen drei Theatern spielte, im Josefstädter den kleinen Hamlet in ‘Therese Krones’, im Burgtheater das blutige Kind in ‘Macbeth’ und im Carltheater den kleinen Gottlieb in ‘Mein Leopold’ – immerzu im Fiaker hin und her – es war ein richtiges ‘Geriss’ um die kleine Hücker. Später reiste ich dann als so genanntes Wunderkind mit Soloszenen und Vorträgen und erspielte mir ein Vermögen; Nicht wie andere Kinder mit Puppen und Spielzeug verbrachte ich meine Jugend – mein Tummelplatz war immer das Theater! Trotzdem war ich eine Muster- und Vorzugsschülerin und durfte nach einer Extraprüfung die Schule ein Jahr früher verlassen – um gastieren zu können. Als erwachsener Mensch blieb mir nichts erspart in meiner Laufbahn, ich habe die Misere des Meerschweinchens (sprich: Schmiere) kennengelernt und könnte darüber Dramen und Humoresken schreiben – vielleicht tue ich´s auch noch. Dann kamen zwei herrliche Jahre mit dem Münchener Ensemble unter Max Hofpauer – das waren fortwährend Triumphzüge. Von da weg war wieder einmal das ‘Geriss’ um mich: Maurice engagierte mich für das Hamburger Thalia-Theater, gleichzeitig wollte mich Anno für das königliche Schauspiel in Berlin, und Förster vom Wiener Burgtheater bot Maurice eine Entschädigung, wenn er mich freiließ, aber Maurice bestand auf meinem Kommen und – ich bin froh – denn wie hätte ich sonst meinen Mann gekriegt? Was ich in den 28 Jahren meines Hamburger Wirkens teils gut, teils weniger gut, teils schlecht gemacht – ich weiß es nicht. Als ich herkam waren es die Louisen, die Galottis und Heros, später die Anzengruber-Jungfrauen, noch später die Röss'l-Wirtin, dann Gina (Wildente) und jetzt sind's die melierten, grauen und weißköpfigen guten und bösen Mütter – aber nur auf den Brettern -, sonst fühle ich mich noch wie in der Zeit meiner Wunderkindreisen, von denen ich immer noch meinem Mann erzählen muss“ 1)

Diesem autobiographischen Text aus dem Jahre 1917 ist nur noch hinzuzufügen, dass Karli Bozenhard anlässlich ihres 40. Bühnenjubiläums, 1929, als erste Frau am Thalia-Theater zum Ehrenmitglied ernannt wurde. 1930 trat das Ehepaar Bozenhard in den Ruhestand und verließ die Stadt, um sich in Stuttgart niederzulassen. Am 13.Januar 1939 starb Albert Bozenhard. Seine Frau kehrte nach Hamburg zurück und trat von 1941 bis 1943 erneut am Thalia-Theater auf.

Seit 1958 gibt es im Stadtteil Hohenfelde den Bozenhardweg. Er war nach Albert Bozenhard, dem Schauspieler und Ehemann von Karli Bozenhard,benannt. 2001/2002 wurde die ebenso bedeutende Ehefrau Karli Bozenhard miteinbezogen, so dass der Weg nun nach beiden Personen benannt ist.

Diese Erweiterung erfolgte auf Initiative von Dr. Rita Bake. Es gab in Hamburg vierzehn Straßen- und Wegenamen, die nach den Nachnamen beutender Männer benannt waren, deren weibliche Angehörige mit selben Nachnamen aber ebenso Bedeutendes geleistet hatten. Rita Bake hatte deshalb die Idee, diese Straßen, ohne dass die Namensgebung verändert werden musste – was immer zu erheblichen Schwierigkeiten mit den Anwohnerinnen und Anwohnern führt - auch nach diesen beutenden Frauen selben Namens zu benennen, und zwar indem die an den Straßenschildern angebrachten Erläuterungsschildchen mit dem Namen der Frau ergänzt werden. Der Senat nahm die Initiative auf und somit wurden durch diese Aktion vierzehn bedeutende Frauen durch einen Straßennamensgebung geehrt.

Text: Brita Reimers

Zitat:

[1] Zitiert nach: Richard Ohnsorg: Fünfundsiebzig Jahre Hamburger Thalia-Theater. Vergangenheit und Gegenwart. Festschrift zum 9. November 1918. Hamburg 1918.

Gerda Gmelin

Prinzipalin des "Theaters im Zimmer", Schauspielerin

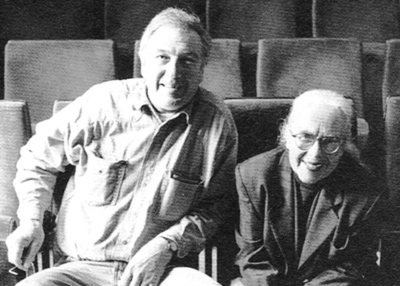

Gerda Gmelin in ihrer Wohnung an der Alsterchaussee

Gerda Gmelin mit ihrem Sohn Christian Masuth

23.6.1919

Braunschweig

–

14.4.2003

Hamburg

Braunschweig

–

14.4.2003

Hamburg

Mehr erfahren

Gerda Gmelin wurde im Garten der Frauen bestattet. Ihr Grabstein wurde von dem Steinmetz Bert Ulrich Beppler geschaffen und von der Steinmetzfirma Carl Schütt & Sohn gespendet.

Brief von Gerda Gmelin an ihren Vater, 2. November 1949. Lieber Vati! Seit Langem habe ich vor Dir zu schreiben, aber es fehlt mir wirklich die Zeit, ich muss mich auch jetzt kurz fassen. Aber ich habe das Gefühl, als müsste ich doch noch etwas von mir hören lassen, trotzdem ich von Dir gar nichts mehr höre, höchstens mal von der Aussenwelt, aber es ist anzunehmen, dass es Dir gut geht. Wenn ich es äusserlich nehme, kann ich von mir dasselbe behaupten. Aber wenn ich Dir schreibe was ich im Moment tue, wirst Du wirklich staunen. Ich fungiere seit 8 Wochen als Bardame, und zwar in einem der verrufensten Lokale von Koblenz. Es verkehrt bei mir zum grössten Teil die Unterwelt u. Leute, die Geld haben zum bummeln. In den ersten 8 Tagen hatte ich das Gefühl in der Hölle zu sein, ich kam hier hin, als es neu eröffnet wurde u. der Betrieb war unheimlich, allmählich hat es etwas nachgelassen, aber ich verdiene immer noch soviel, dass ich meine Kinder u. mich ganz gut durchbringen kann, u. uns das Notwendigste kaufen kann. Ich könnte das in keinem anderen Beruf verdienen. Es gibt natürlich Tage, die sind grauenvoll u. zum Davon-Laufen, andere Tage sind wieder ganz amüsant u. inhaltsreich, d. h. es sind ja die Nächte, ich fange nachmittags um 4 Uhr an u. komme vor 4 oder 5 Uhr früh morgens nicht raus hier. Der Sturm setzt erst um 12 Uhr ein. Zuweilen verlaufen sich auch Menschen unserer Klasse nach hier, u. ich darf sagen, dass ich wohl beliebt bin u. das Lokal, seit ich hier bin, einen etwas besseren Ruf hat! Nun wäre es ja auch traurig, wenn das nicht so wäre, denn ich bleibe trotz allem was ich bin, ich fasse alles rein geschäftlich auf u. habe den Bogen schon ganz gut raus, da, wo ich sehe, dass etwas ist, tüchtig zu kassieren. Im Trinken bin ich ja sehr fest u. kann viel vertragen. Äusserlich muss ich mich wohl sehr verändert haben, denn es heisst, ich sei eine ‚schöne Frau‘, u. ‚sehr charmant‘. Jetzt lachst Du! Ich bin allerdings durch das Nachtleben sehr schmal u. schlank geworden u. Kleider machen Leute. Ich habe jetzt einen Locken-Wuschelkopf, wie Theklachen. Mein Mann [Leo Masuth] (…) hat eine Gage von 250 M u. so habe ich von ihm auch für die Kinder kaum etwas zu erwarten, aber so lange ich es schaffe, ist es mir ebenso recht, wenn ich sie selber durchbringen kann. Verzweiflung u. Träumereien gibt es jetzt nicht mehr. Z. zt. geht es mir um’s Verdienen. Ich denke bewusst nicht mehr an irgendwelche Ideale, denn sowie ich diesen Gedanken nachgehe, habe ich keine Energie mehr u. es muss ja weitergehen. Es wird schon einmal der Tag kommen, wo man wieder sich selbst leben kann. Ich muss dankbar sein, dass ich nach all den Ereignissen noch die Kraft habe, auf diese nervenaufreibende Art mein Geld verdienen zu können. Einen besonderen Verehrer habe ich hier in einem älteren Herrn, der früher Sänger u. Theaterhase war, er kennt Stiebner u. die Laja sicher gut von Berlin, u. hat soviel Ähnlichkeit mit Dir, ein netter Komödiant u. Bohèmiens geblieben, trotzdem er jetzt in der Industrie ist. Es ist sehr gut, dass ich an ihm einen Halt hab‘, er ist vielleicht nur ein paar Jahre jünger wie Du u. besorgt u. grosszügig zu mir. Im Laufe der nächsten Zeit werde ich es wohl auch zu einer Wohnung bringen u. die Kinder zu mir nehmen können, u. diesen Winter muss ich durchhalten, bis zur nächsten Saison, vielleicht gibt’s dann ein Engagement. Nun schreib‘ mir doch endlich auch einmal. Ich hätte schon so oft Gelegenheit gehabt mit Geschäftsleuten nach Hambg. fahren zu können, aber wenn ich ein paar Tage aussetze, verliere ich zuviel. Also schreib‘ endlich mal. Es ist doch zu traurig, wenn wir so auseinanderkommen. (…) Es grüsst u. küsst Dich herzlich Dein Gerdachen 1) Der Name Gerda Gmelins und ihre Person sind untrennbar mit dem Theater im Zimmer in Hamburg verbunden. Die Gründung des kleinen Theaters geht auf ihren Vater Helmuth Gmelin zurück. Er eröffnete das Theater am 24. März 1948 in seiner Wohnung an der Alsterchaussee 5 und verwirklichte damit seine lang gehegte Idee, ein „Theater ohne Vorhang und Rampe“ zu gründen - in einer zwanglosen, privaten Umgebung, im direkten Kontakt zu den Zuschauerinnen und Zuschauern. Brief Helmuth Gmelins an seine Tochter Gerda, Hamburg Sonnabend 23. Februar 1952 Mein liebes, gutes Gerdalein! Der verfluchte Hetzvater dankt Dir mal wieder für alle Deine lieben Briefchen und besonders für den letzten, woraus ich wieder ersehe, wie tapfer Du Dich durchschlägst durch Dein schweres Leben. Ich fände es für unsere Beziehung sehr, sehr schön, wenn Du mit den Enkeln i. Lüneburg landen würdest u. habe darum gleich meine Fühler bei Arnemann ausgestreckt. (…) Arnemann wird, ohne daß Deine Sache berührt wird, dieser Tage bei Schmidt vortasten, wen er für die nächste Spielzeit wieder engagieren will u. meint daß es im Falle Masuth so sein wird. Ich schreibe Dir sofort, wenn ich es weiß. Feste Verträge laufen allerdings nur für eine 6 Monate Spielzeit, woraus sich aber nachher meistens noch 1-2 Monate Vor od. Nachspielzeit ergibt. Ich würde an deiner Stelle mich noch nicht selbst bewerben. Da könnte Schmidt stutzig werden wegen Doppelengagement u.s.w. So was mögen die Intendanten im allgemeinen nicht gerne. Aber nach Arnemanns Beschreibung fehlt i. so einem kleinen Ensemble oft eine Kraft so daß dann doch gute Aussicht besteht, daß Du für ein Stück geholt wirst. Vor allem aber wäre es, wenn Du so nahe bei Hamburg stationiert bist, für mich viel eher möglich, Dich auch mal bei mir auszuprobieren. Ich kenne Dich ja garnicht mehr in deiner Schauspielerei u. würde mich riesig freuen, wenn es mal klappte. (…) Ganz davon abgesehen, freue ich mich auch so, wenn ich Dich u. die Jungens öfters mal zu Besuch haben könnte. (…) Ich lebe z.Z. in sehr gemischter Stimmung. Mein Theater hat schöne Erfolge, die ich aber innerlich garnicht so als echten Erfolg sehe, da sie meinem Wesen nicht entsprechen. Aber seit ungefähr 1 Jahr habe ich i.d. Presse immer dann Ablehnung, wenn ich selbst etwas inszeniere od. spreche. Es ist schwer darüber hinwegzusehen – trotzdem die Zeitungsleute ja nicht immer u. in allem recht haben. Der Ärger ist nicht gekränkte Eitelkeit, sondern die Tatsache, daß man sich mit dem, was man eigentlich will, nicht durchsetzt. – Nun, es muß durchgestanden werden. Jedenfalls wird ab 6. März angefangen mit dem Umbau des neuen Hauses und wenn Gott will steht es Mitte Mai zum Besprechen frei. Herzliche Grüße von allen. Sei innigst umarmt vom bösen Vati. Vielen Dank für Christians schönen Brief. Küsse ihn u. Mathias vom Opa.“ 1) Im März 1955 - das Theater im Zimmer hatte inzwischen sein neues Domizil in der Alsterchaussee 30 bezogen - holte Helmuth Gmelin seine Tochter mit ihren beiden Söhnen an sein Theater. Gerda Gmelin war inzwischen Schauspielerin geworden und hatte ein Engagement an einer Wanderbühne in Neuwied. Sie war verheiratet mit dem Schauspieler Leo Masuth, dessen Namen sie nach der Scheidung 1958 ablegte, um wieder ihren Geburtsnamen anzunehmen. In Hamburg wohnte Gerda Gmelin mit ihren beiden Söhnen über dem Theater in den Garderoben. Der ältere Sohn Christian kam bald auf ein Internat, Matthias, der Jüngere, blieb in Hamburg und schlief hinter einem Paravent. Auch Gerda Gmelin lebte sehr beschränkt. Der Begriff des Wohnens konnte hierfür kaum angewendet werden. Gerda Gmelin lernte den Theaterbetrieb in allen seinen Facetten kennen und musste auch alles, was zum reibungslosen Ablauf dazugehörte, mitmachen. So äußerte sie sich einmal dazu: „Schauspielerin war ich zu aller-, allerletzt, zu 99 Prozent war ich halt Regieassistentin, Requisiteuse, Souffleuse, Tonmeister, Inspizientin - alles, was es so gab.“ Ihre ersten kleinen Rollen bekam sie nach Vater Helmuths Motto: „Och, das kann Gerdachen spielen, die ist ja sowieso da.“ Zehn Jahre arbeitete Gerda Gmelin unter diesen aufgezeigten Bedingungen rund um die Uhr. Sie betonte, dass sie weder von großen Rollen noch von Regieführung träumte. Sie fühlte sich wohl in der Verantwortung für einzelne Bereiche, freute sich, guten Regisseuren zu assistieren, war weit entfernt von dem Gedanken, das Theater eines Tages selbst zu leiten. Allmählich veränderte sich die Sicht Helmuth Gmelins auf das schauspielerische Talent seiner Tochter. Gerda Gmelin bekam größere Rollen und wurde von den Assistenz- und Inspizienzaufgaben befreit. Nach dem plötzlichen Weggang einer engen Mitarbeiterin übte sie sich nun in ersten Engagements. In diese Zeit fiel eine schwere Erkrankung Helmuth Gmelins, die 1959 zu seinem Tode führte. Von dieser Zeit an begann für Gerda Gmelin ein neuer Lebensabschnitt. Ohne dass sie es je beabsichtigt hatte, war sie nun die Prinzipalin, die Intendantin des Theaters im Zimmer. Zuerst fühlte sie sich nicht wohl mit dieser neuen Aufgabe, wollte „gehen“, doch die nächsten Aufführungen (z. B. von Anouilh) waren solch ein großer Erfolg, dass sie sich dem Publikum verpflichtet fühlte. So wuchs sie in die größere Verantwortung hinein - unterstützt vom Freundeskreis des Theaters, von der Volksbühne und von langjährigen Theaterweggefährtinnen und -gefährten, weiterhin geleitet von der Idee Helmuth Gmelins. Gerda Gmelin pflegte einen familiären Stil im Umgang mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Jede und jeder war ihr wichtig für das Gelingen der Theaterarbeit. Sie zeigte ein ausgesprochenes Gespür für avantgardistische, wenn auch nicht immer publikumswirksame Stücke, gute Regisseure und Schauspielerinnen und Schauspieler. Brecht, Miller, de Sade u. a. standen auf dem Spielplan. Im Winter 1967 begann sie eine erfolgreiche jährliche Agatha-Christie-Krimireihe, später folgte ein sonntäglicher Jazz-Frühschoppen, inspiriert durch Gottfried Böttger (Piano) und Andreas von der Meden (Banjo) - eigentlich der Beginn der Hamburger Musik-Szene, wie Gerda Gmelin einmal betonte. In dieser Zeit des Erfolgs hatte Gerda Gmelin einen schweren Unfall mit langer Rekonvaleszenz. Sie musste „kürzertreten“, erhielt aber viel Unterstützung für das Theater, besonders durch Friedrich Schütter und sein Ensemble. Sohn Christian Masuth, bis dahin zur See gefahren, kam zurück, übernahm die handwerklichen Arbeiten und entwickelte sich zum anerkannten Bühnenbildner des Theaters im Zimmer. Mit der Spielzeit 1977/78 übernahm Gerda Gmelin wieder die ganze Theaterarbeit mit der Aufführung „Gaslicht“ und weiteren Stücken von Ayckbourn, Pinter u. a. Die Volksbühne ehrte Gerda Gmelin mit der Silbernen Maske. 1982 begann Gerda Gmelin mit einem neuen Projekt: einer Musical-Tradition. Bis zur Schließung des Theaters im Zimmer im Jahre 1999 steuerte Gerda Gmelin immer wieder mit großem Elan, mit eigenen erfolgreichen Rollen in Stücken von Pinter, Beckett, Kroetz u. a. durch alle Fährnisse des Theaterlebens. Für ihre Verdienste erhielt sie die Medaille für Kunst und Wissenschaft des Hamburger Senats, die Biermann-Ratjen-Medaille und den Max-Brauer-Preis. Ihre letzte in der Winterhuder Komödie gespielte Rolle der „Winnie“ in Becketts „Glückliche Tage“ war eine ihrer Lieblingsrollen. Gerda Gmelin starb am 14. April 2003 in Hamburg. Text: Christian Masuth (†), Sohn von Gerda Gmelin Quellen: Briefe in Privatbesitz.Martha Hachmann-Zipser

Schauspielerin am Deutschen Schauspielhaus von 1900 bis 1940

Martha Hachmann-Zipser: Bild: via Wikimedia Commons, Jan Vilímek (Maler) / gemeinfrei

11.12.1864

Schmiedeberg/Schlesien

–

30.12.1940

Hamburg

Schmiedeberg/Schlesien

–

30.12.1940

Hamburg

Mehr erfahren

Als im Jahre 1900 das Deutsche Schauspielhaus in der Kirchenallee gegründet wurde, um das Theatermonopol Bernhard Pollinis zu brechen, der die drei führenden Bühnen – Hamburger Stadttheater, Thalia-Theater, Altonaer Stadttheater – in seiner Hand vereinigte und sie ausschließlich unter dem Gesichtspunkt größtmöglichen Profits führte, berief der erste Direktor des neuen Theaters, Alfred von Berger, den Regisseur Cord Hachmann nach Hamburg. Mit ihm kam seine Frau, die Schauspielerin Martha Hachmann-Zipser, die bereits erfolgreiche Bühnenjahre hinter sich hatte.

Den Anfang ihrer Theaterlaufbahn beschreibt Martha Hachmann-Zipser folgendermaßen: „Ich bin nicht, wie so viele meiner Kolleginnen und Kollegen heimlich dem Elternhause entlaufen, um auf die Bühne zu kommen, noch habe ich verborgen Rollen gelernt mit der stillen Sehnsucht, endlich das Ziel meiner Wünsche zu erreichen, sondern ich bin auf ganz natürliche Weise zum Theater gekommen. Eines Tages, ich war noch nicht ganz 15 Jahre alt, hatte meine Mutter einen Vertrag unterschrieben, der sie für komische Alte und Mütterrollen und mich für das Fach der jugendlichen Liebhaberin dem Direktor Paul in Torgau verpflichtete. Unterricht hatte ich natürlich nie gehabt, aber die Rollen meines Fachs kannte ich alle; denn als ich kaum lesen konnte, durfte ich ja schon meiner Mutter ihre Rollen abhören, und so habe ich mit dem Lesen sogleich auch das Theaterspielen gelernt.“ So freute sich Martha Hachmann-Zipser, als sie kurz nach ihrer Ankunft in Torgau in der Eröffnungsvorstellung als Preziosa einspringen sollte. In Windeseile besorgte sie sich ein Kostüm – damals mussten die Schauspieler die Kostüme selber stellen – und repetierte die halbe Nacht ihre Rolle: „… am nächsten Morgen stand ich dann als Preziosa auf der Bühne. Der Kapellmeister saß an seinem Pult und im Orchester war die Regimentskapelle der Garnison versammelt. Die Probe ging leidlich gut, bis auf das Melodram. Unkundig, wie ich war, hatte ich meinen Text ad libitum zur Musik heruntergesprochen. Der Kapellmeister klopfte ab und machte mühsame Anstrengungen, mir den Rhythmus und die Fermaten beizubringen. Allein der Wettkampf war aussichtslos. Der Kapellmeister schrie mich an, wie ich es wagen könnte, diese Rolle zu übernehmen, wenn ich keine Ahnung von Musik hätte; das Orchester wurde nach Hause geschickt und durch den Machtspruch des Direktors musste der Kapellmeister am Klavier mit mir Note für Note des Melodrams durchsingen. Am nächsten Abend war die feierliche Eröffnung des Theaters in Torgau. Die Vorstellung verlief ohne Störung. Als nach dem großen Gesang des Chors Preziosa auf den Schultern der Zigeuner abgetragen wurde, applaudierte das Publikum der Debütantin freundlich nach. Beglückt, von Hoffnungen selig geschwellt, sank ich meiner Mutter in die Arme. Damals glaubte ich, das Publikum hätte aus Begeisterung für meine Leistung applaudierte, später allerdings wagte ich zu zweifeln und glaube, dass es wohl Mitleid war, was das Publikum zu dieser Regung veranlasste“ 1).

„Glücklicher Beginn“ nannte Martha Hachmann-Zipser diese Darstellung, und glücklich entwickelte sich ihre weitere Bühnenlaufbahn. Nach Engagements an größeren und kleineren deutschen Stadttheatern kam Martha Hachmann-Zipser 1887 ans Residenz-Theater in Berlin, wo sie 1888 in einer Sondervorstellung von Ibsens „Wildente“ (Uraufführung) mit großem Erfolg die Hedwig spielte. In der Folgezeit half sie mit ihrer Darstellung manches zeitgenössisches Werk in der öffentlichen Meinung durchzusetzen und erntete den Dank der Autoren. Nach der Aufführung der „Wildente“ kam Ibsen selbst auf die Bühne, um ihr für ihre Leistung seine Anerkennung auszusprechen, und Gerhardt Hauptmann, dessen Hannele in „Hanneles Himmelfahrt“ zu ihren Lieblingsrollen gehörte, widmete der Künstlerin Verse.

Martha Hachmann-Zipser machte Gastspielreisen durch Deutschland und Österreich-Ungarn, trat in New York auf und spielte an fast allen Berliner Bühnen (Neues Theater, Deutsches Theater, Theater des Westens, Schillertheater). In Berlin lernte sie auch ihren späteren Ehemann, ihren Kollegen Cord Hachmann, kennen. 1900 folgte sie ihrem schwer nervenkranken Mann, den Berger mit den Worten „Ein kranker Löwe ist mir lieber als ein gesunder Esel“ verpflichtet hatte, nach Hamburg. Obwohl sie sich ganz in den Dienst ihres Mannes stellte, ihn aufgrund seines Gesundheitszustandes zu allen seinen Proben begleitete, fand sie auch noch die Kraft, ihre eigene Karriere zu verfolgen Als sie in Hamburg keine rechten Aufgaben auf ihrem eigentlichen Gebiet fand, wagte sie den kühnen Sprung vom Rollenfach der Naiven in das der Alten. Hatte sie im Alter von 23 Jahren die vierzehnjährige Hedwig in Ibsens „Wildente“ überzeugend verkörpert, so spielte die junge, blühende Frau jetzt alte Frauen, bald dämonisch, bald mütterlich-gütig. Die Mutter Aase in Ibsens „Peer Gynt“ gehört zu ihren großen Erfolgen.

Anlässlich ihres 70-jährigen Geburtstags wurde Martha Hachmann-Zipser in einem Festakt im Schauspielhaus vom Senat zur Hamburgischen Staatsschauspielerin ernannt, was um so bemerkenswerter ist, als dieser Titel zum ersten Mal vergeben wurde. Das Schauspielhaus verlieh ihr die Ehrenmitgliedschaft und den Ehrenring, und zum 75jährigen Geburtstag bekam sie einen lebenslänglichen Vertrag.

Der Theaterkritiker René Drommert schrieb anlässlich ihres 75. Geburtstags in einer Hommage an „Unsere Martha Hachmann-Zipser“: „Ja, sie hat neben den Tugenden des Alters, neben der weisen Herzlichkeit und ihrem schalkhaften Humor, noch deutliche Zeichen der Jugend, noch Skepsis und Kritik und auch noch ein ganz klein wenig Eitelkeit, die ihrer schlichten Würde zuweilen einen so charmanten Reiz gibt. Sie ist jung. Als ob die Erfahrungen, die das Leben und die Kunst brachten, nur dazu gedient hätten, sie freier, unbeschwerter und heiterer zu machen.“ 2)

Text: Brita Reimers

Zitate:

[1]Martha Hachmann-Zipser: Glücklicher Beginn. In: Der Almamach des Staatlichen Schauspielhauses Hamburg. Hrsg. von Henry Flebbe. Hamburg 1940.

[2] 11.12.1939. Zeitungsausschnittsammlung, Staatsarchiv, Hamburg.

"Wenn man nicht mehr spielt, dann ist man alt". Fast 40 Jahre, bis kurz vor ihrem Tod, stand Martha Hachmann-Zipser auf der Bühne des Schauspielhauses. Begonnen hatte die Tochter einer Schauspielerin mit 15 Jahren am Torgauer Theater. Ab 1887 spielte sie in Berlin. Ihre Gastspielreisen führten sie durch Deutschland, Österreich, Ungarn bis nach New York. 1900 folgte sie ihrem schwer nervenkranken Kollegen und Ehemann Cord Hachmann ans Hamburger Schauspielhaus. Obwohl sie sich aufopfernd um ihren Mann kümmerte, fand sie noch die Kraft für ihre eigene Karriere.

Anläßlich ihres 70sten Geburtstages ernannte der Senat sie zur Hamburgischen Staatsschauspielerin, was um so bemerkenswerter ist, als dieser Titel zum erstenmal vergeben wurde.

Annie Kalmar

(Anna Kaldwasser)

Schauspielerin am Deutschen Schauspielhaus von 1900 bis 1901

Annie Kalmar, Salondame, um 1900, Bild: via Wikimedia Commons, Rudolf Krziwanek / gemeinfrei

14.9.1877

Frankfurt am Main

–

2.5.1901

Hamburg

Frankfurt am Main

–

2.5.1901

Hamburg

Mehr erfahren

Annie Kalmar starb bereits im Alter von 23 Jahren. Die eigentliche Todesursache sieht der Wiener Schriftsteller und Herausgeber der „Fackel“, Karl Kraus, in der Indolenz von Publikum und Kritikern gegenüber der Begabung Annie Kalmars: „Drei Wochen später starb die junge Schauspielerin, an Nichtachtung des Talents, die sicherlich hier wie so oft die letzte Ursache allen physischen Ruins war“ 1).

Über Annie Kalmars Herkunft und Jugend ist nichts herauszufinden. Nach ersten Auftritten an kleinen Bühnen ging sie nach Wien und nahm Unterricht bei Rosa Keller-Frauentahl. 1895 erhielt sie ein Engagement im Deutschen Volkstheater. Doch weder Publikum noch Kritiker erkannten ihr Talent, sie sahen in ihr nur die schöne, anmutige Frau, an deren Anblick man sich delektierte. Empört prangerte Karl Kraus im April 1899 in der „Fackel“ diesen Sachverhalt an: „Von den Darstellern des ‘Schlafwagencontrolor’ ist außer Girardi nur das Fräulein Anni Kalmar zu erwähnen. Sie die Herrlichste von Allen, wird von Publicum und Kritik immerzu noch als die ‘Solodame’ pur sang, als Ausstattungsgegenstand des Theaters behandelt. Vermuthlich auch von der Direction, die nur allzu selten der feinen und graciösen Art der Dame größeren Spielraum gewährt. Ihre Schönheit steht ihr hinderlich im Wege. Wenn sie, wie im ‘Biberpelz’, ‘Le Amants’, ‘Unser Käthchen’ und jetzt wieder in der Bisson'schen Novität eine wirkliche und gemein natürliche Humorbegabung erweist, so scheinen dies die Leute, geblendet von ihrem Anblick, gar nicht zu merken. Die Direction sollte das Publikum endlich der schon pensionsfähigen Anmuth der Frau Odilon entwöhnen und einen Theil ihrer Agenden dem Fräulein Kalmar übertragen“ 1). In der nächsten Ausgabe der „Fackel“, Ende April 1899, nahm er das Thema noch einmal auf: „ Das Ensemble des ‘Deutschen Volkstheaters’ verwahrlost zusehends. Man denke sich Frau Odilon als Märchenkönigin. … Frl. Annie Kalmar erwies sich in der langen Erzählung des ersten Aktes als die beste, weil einzige Sprecherin dieses Theaters. Ich habe jüngst Fr. Kalmar als vornehmes, natürliches, besserer Beschäftigung würdiges Talent zu loben mich erkühnt. Dies verhalf mir zu dem Anblicke etlicher breit grinsender Gesichter, und gewisse Leute konnten es nicht fassen, dass eine Schauspielerin, deren von Gott und der Direction gegebenes Amt es wäre ‚bloß schön’ zu sein, am Ende auch Begabung zeigen könne. Herrn v. Bukovics mag es freilich unbequem sein, wenn er einer Dame, die er ausschließlich als Augenweide für ein Stammpublicum von Lebemännern engagiert hat, allmählich auch Rollen wird zutheilen müssen; ich aber pflege mir aus grinsenden Gesichtern nichts zu machen“ 1).

Annie Kalmar hatte Karl Kraus bereits für sein erstes Eintreten für sie gedankt. Am 22. April 1899 schrieb sie an ihn: “Sehr geehrter Herr; Mir wurde vor kurzem die ‘Fackel’ eingeschrieben übersendet und ich fand darin Ihren Artikel über mich. Ich muss Ihnen meinen aufrichtigen Dank aussprechen, dass Sie in Ihrem hochintelligenten Werken meiner gedachten. Sie sind der erste und einzige Journalist, der mich zu verstehen scheint. Seit Jahr und Tag ist mir meine Stellung, ein Schau- und Ausstellungsstück für minderwertige französischen Komödien zu sein, zuwider und oft versuchte ich, mich legal der lästigen Fessel, dem 5. jähr. Contracte, den ich als unerfahrenes 17 jähr. Mädchen unterschrieb, zu entledigen. Aber der Cartellverein, diese moderne Vehme, die für Ihre geistvolle Feder reif ist, legt mir eiserne Fußschellen an. Mir fehlt es nicht an ehrenvollen Anträgen für erste Stellungen an ersten Bühnen – ich musste refüsieren! Ab und zu versuchte ich mich in der Provinz in classischen Rollen, wie Goethe's Gretchen, mit großem Erfolg, um dann wieder hier künstlerische Frohndienste zu leisten, die mich unglücklich machen und meine besten Jahre unnütz vergeuden. Sofort verschaffte ich mir Ihr erstes Heft und war ergötzt über Ihre geistreiche Satire auf den Paradies-‘Dichter’, diesen Gelegenheits-Harlekin. Es ist jedes Wort wahr und ehrlich, bedeutend und geistreich, was ich da las, und werde ich in Zukunft eine eifrige Leserin Ihrer Schrift sein. Empfangen Sie meinen anerkennungsvollen Dank für Ihre Äußerung über mich, die ich um so höher schätze, als sie aus ganz reiner Quelle fließt, da ich nicht persönlich in irgendwelchen Beziehungen zu Ihnen stehe. Ihr kühnes und vornehmes Beginnen begleiten alle meine Glückwünsche, und füge ich diesen meinen hochachtungsvollen Gruß unbekannter Weise an!

Anni Kalmar“ 2).

Persönlich lernten Annie Kalmar und Karl Kraus sich erst nach Abschluss der Theatersaison im Jahre 1900 kennen, als Annie Kalmar das Volkstheater verlassen und einen Vertrag für das neu eröffnete Deutsche Schauspielhaus in Hamburg unter Alfred von Berger hatte. Er besuchte sie täglich im Sanatorium Pukersdorf bei Wien, wo sie den Sommer über ihre angegriffene Gesundheit zu kräftigen suchte, um sich auf das neue Engagement vorzubereiten. Doch schon ihre erste bedeutende Rolle am Schauspielhaus im November 1900, die Maria Stuart, musste sie kurz vor der Premiere aus gesundheitlichen Gründen absagen. Trotz sorgfältiger Pflege erholte sie sich nicht mehr. Sie starb am 2. Mai 1901. Die Todesnachricht erreichte Karl Kraus, der sie alle zehn Tage in Hamburg besuchte, auf dem Weg zu ihr in Berlin.

Für Karl Kraus war die Begegnung mit Annie Kalmar offenbar von lebenslanger Bedeutung. Über zwanzig Jahre nach ihrem Tod, im Jahre 1924, widmete er ihr sein „Traumtheater“, ein Spiel in einem Akt, in dem er den Dichter auf die Frage, wie lange er die Schauspielerin kenne, antworten lässt: „Seit jeher. Ich kannte eine, die mir für alle das Einssein des Weibes mit der Schauspielerin, die Übereinstimmung ihrer Verwandlungen, die Bühnenhaftigkeit einer Anmut, die zu jeder Laune ein Gesicht stellt, zum Bewusstsein gebracht hat. Sie ging den Schicksalsweg aller zeitwidrigen Urkraft“3).

Und anlässlich ihres 30. Todestages erschien in der „Fackel“ das folgende Gedicht und das hier abgebildete Photo von Annie Kalmar:

„Annie Kalmar

Gestorben in Hamburg am 2. Mai 1901“

(Aus „Worte in Versen“ IX)

Sie schwand dahin, dass man ihr Bild ersehne.

Mit ihrer süßen Stimme brach ein Stern,

unirdisch mild, und klang so hoch und fern.

In ihrem Aug war alle Erdenwonne.

Als ob es gestern war, dass eine Sonne

hinging in Nacht, noch gnadet sie dem Blick,

und einen Schimmer ließ sie ihm zurück,

die Abschied in die Dunkelheit genommen.

Wie war Natur an jenem Tag beklommen,

da sie den heißen Atem aus der Not

befreite und so still zu stehen gebot

dem Herzen, das sich an ihr selbst verbrannte.

Wie sich die Schöpfung in dem Bild erkannte,

so brannte sie danach, zurückzunehmen

das Wunderwerk aus einer Welt von Schemen,

um es erbarmungsvoller zu umarmen.

Denn Lust ist ohne Dank, und ohn Erbarmen

Vernichtet sie die Schönheit, ihr gespendet,

erstickt den Glanz, der Menschliches geblendet,

und kehrt befriedigt in die Niederungen.

Mir ist ein Lied von irgendwann verklungen,

ein Himmelskörper hat mit letzter Gnade

beschienen diese dunklen Erdenpfade,

und jenem Glück erweis ich Dank und Denken.

Und immer wieder will es hin mich lenken,

wo es gelandet, nah bei einem Hafen,

und herbstlich war’s, bald wird die Welt

entschlafen,

und krank erklang die Stimme der Sirene.

Und wie ich mich in ferne Tage wähne,

so ist’s, als ob’s Antonias Stimme sei,

sie schwand dahin mir bis zum Tag des Mai,

und alle Pracht versank für eine Träne 1).

Aber auch auf einen anderen Schriftsteller übte Annie Kalmar eine besondere Anziehungskraft aus, den Wiener Dichter Peter Altenberg, der das Wesen und die Begabung Annie Kalmars ebenfalls verstand und das ihr geschehene Unrecht anprangerte. Unter der Überschrift „Wie Genies sterben“ veröffentlichte Karl Kraus den folgenden Brief von ihm, der zugleich eine provokante These zur männlichen und weiblichen Genialität enthält, die hier aber nicht weiter erörtert werden kann:

„Lieber Karl Kraus!

Ich unterschätze manche der Uebel nicht, die Ihre Feder bekämpft. Doch sind sie alle greifbar, an den einzelnen Repräsentanten kenntlich, und der ahnungslose Wanderer zwischen socialen Klüften ist gewarnt.

Aber fassen wir einmal die Gesellschaft, der all Ihr Hassen gilt, dort an, wo sie ihre furchtbare Macht in täglichem Zerstörungswerk bethätigt, wo sie nicht materielle und geistiger Werte corrumpiert, sondern der Allgemeinheit das Beste, Tiefste und Nothwendigste, was diese hat, entzieht: den genialen, vollkommenen Menschen, diese Ausnahme aller Ausnahmen auf Erden, in die Welt gesetzt, um alle Anderen aus ihren Alltäglichkeiten zu reißen und ihnen einen unausgeführten Plan Gottes endlich in seiner letzten Vollendung zu zeigen!

Denken Sie sich, böse, egoistische Menschen hätten Beethoven in seinem dreiundzwanzigsten Jahre ermordet, körperlich und seelisch in Fetzen gerissen, zugrunde gerichtet … Er durfte aber leben, zum Wohle der Menschheit, weil er als Mann seine heilige Organisation vor Schaden bewahren konnte. Sie wissen, dass es meine vom ‘Normalmenschen’ als krankhafte Schrulle verspottete Lebensanschauung ist, der geistigen Genialität des Mannes die ästhetische Genialität der Frau vollkommen gleich zu stellen und ebenso die Wirkung dieser auf die Schar derjenigen, die in Unzulänglichkeiten dahinvegetieren verurtheilt sind. So wie sich die gesamte Menschheit gleichsam zu unerhörten Mütterlichkeiten, Zartheiten und Rücksichten organisiert dem geistigen Genie gegenüber, so hat sie dieselben zärtlichen und mütterlichen Betreuungspflichten gegen dieses gottähnliche Wesen ‚schöne und anmuthreiche Frau’!

Was ich hier schreibe, ist Grabschrift und Anklageschrift.

Die schönste, genialste, sanfteste, kindlichste Frau, die wie ein Gnadengeschenk des Schicksals in diese hintrauernde Welt der Unvollkommenheiten gesendet ward, hat sterben müssen. Das Licht von Anmuth und süßer Menschlichkeit, das von ihr ausging, wurde nicht – oder zu spät – von treuen, zärtlichen, brüderlichen, väterlichen Händen erhalten; die schändliche, feige Satanskralle infamer Lebenskünstler durfte die Lichtvolle in die dunklen Abgründe reißen. Im labilen Gleichgewichte einer künstlerischen Persönlichkeit, brauchte sie desto drängender an jedem Tage und zu jeder Stunde tausend und abertausend selbstlose Helfer und Betreuer! Statt ihrer findet eine solche Ahnungslose, Unbewusste, an Abgründen ewig Heitere – Meuchelmörder, von sich selbst und mit ihrem eigenen bösen Reichthum gedungen! Sie bleiben immer wach, wachend über ihr eigenes Wohl, ewig bewusst, bewusst ihrer schurkischen Lüste, während die Kindliche, unbewacht, unbewusst, zum Opfer wird. –

Ist denn nie in diesen grausamen Augenblicken ein väterliches Wort, eine freundschaftliche Gebärde da? Nirgends ein Weiser, der mahnend seine Stimme erhebt, nirgends ein Guter, der eine Betäubte auf starkem Ritterarm von hinnen trüge?

Alle Künstler, alle Adelmenschen sollten trauern ob solcher Mordthat.

Die Zerstörkräfte des geselligen Wien hatten ihre Wirkung gethan, und es konnte dem künstlerischen Edelmann in der Fremde nicht mehr glücken, eine Begabung zu jenen Höhen zu geleiten, auf welchen ihrer die Verkörperung einer Adelheid, Rahel und Katharina harrte.

Fern der Stadt, welche sie als Künstlerin nie erkannt, sondern zum schönen Schaustück für alle, so da unwürdig sind, zu schauen, erniedrigt hat, ist sie, dreiundzwanzig Jahre alt, gestorben. Und die Stadt, die sie nie verstand und nie erkannte, wusste ihr nichts anderes nachzurufen, ihr, der allen Künstlermenschen Theuersten, als eine schäbige Berechnung der angeblich von ihr ‘gesammelten’, also zusammengescharrten Juwelen. Nun, der Inhalt dieser Schmuck-Notizen war erfunden und einer Lebensführung angepasst, die die Ihre nicht war und nicht sein konnte und die dem gütigen Naturell fernlag, das nicht zum Sammeln, nur zum Verlieren geschaffen war!

Wie merkwürdig, oh verblendete irregeleitete Welt! Alles Edelrassige, Exceptionelle hütest du sonst mit tausend Vorsichten und Kräften, hegst zitternd Sorge um aussterbende Bisons im Lithauerwalde, um Pferd und Hund und ihre Rein-Erhaltung. Nur für dieses zarte gebrechliche Wesen ‘genial-schöne Frau’ hat die Erde keine Sorgfalt! Es vergehe, werde zerstört und sterbe hin!

Lieber Karl, ich habe diese Grab- und Anklageschrift Ihnen eingehändigt, weil Sie allein – es war in den ersten Heften der ‘Fackel’ – die Erkenntnis fanden, dass diese Edle, Helle, Kindliche mehr sei als ‘Augenweide für ein Stammpublicum von Lebemännern’. Sie starb in Schönheit – das heißt, unter der völligen Theilnahmslosigkeit der beteiligten Mörderkreise.

Annie Kalmar, ruhe in Frieden!

Peter Altenberg, Wien im Juni 1911 1).

Die Wiener Presse dagegen verfolgte Annie Kalmar bis über ihren Tod hinaus mit Verleumdungen, die sie aufgrund der Ehrenbeleidigungsklage, die Annie Kalmars Mutter zum Schutze des Andenkens ihrer Tochter beim Wiener Landgericht einbrachte, öffentlich widerrufen mussten. Karl Kraus griff auch diesen Vorgang in der „Fackel“ auf und verknüpfte die Darstellung des Falles mit der Forderung nach einer Reform des Pressewesens. Zu den Artikeln der „Wiener Caricaturen“ und des „Neuen Wiener Journals“ über Annie Kalmar schreibt er: „Die Betrachtungsweise der beiden Herren unterschied sich nur in einem Punkte. Das ‚Witzblatt’! Wartete den Tod des Fräuleins Kalmar ab, um, gestützt auf die in der ganzen Ehrenpresse damals verbreitete Lüge über den Schmuckreichthum, den die Künstlerin hinterlassen haben sollte, ein paar dreckige Bemerkungen anzubringen. Ein Hamburger Rechtsanwalt berichtigte eines von den vielen Blättern, die da geglaubt hatten, die Kunde von dem Juwelennachlaß einer Schauspielerin der Oeffentlichkeit nicht vorenthalten zu dürfen: in der ‚Arbeiter-Zeitung’ vom 18.Juni 1901 sah man den Millionenschmuck der Reporterphantasie zu einem Gesamtvermögen von 15.000 Mark zusammenschrumpfen. Die Glosse der ‚Wiener Caricaturen’ war nicht zu berichtigen; sie konnte nur mit der Hundepeitsche oder mit dem Strafparagraphen beantwortet werden. Der Chroniqueur des ‚Neuen Wiener Journal’ aber aspirierte schon vor dem Tode der Künstlerin auf eine der beiden Behandlungsarten. Er scheute sich nicht, am 13. April 1900 in die Reihe der schmackhaften Untertitel, die den Inhalt der samstäglichen Rubrik ‚Hinter den Coulissen’ verlockend machen, die Worte aufzunehmen: ‚Die Kalmar im Sterben’, und er erörterte unter dieser ‚pikanten’ Spitzmarke, wie, wo und warum sich dieses Sterben vollziehe. Die Gemeinheit des Inhaltes war hier vielleicht noch von der Niedrigkeit übertroffen, die den Zeitpunkt der Publication so passend gewählt hatte“ 1).

Sowenig wie Karl Kraus mit dem Platz einverstanden war, den man Annie Kalmar im Leben zugewiesen hatte, so wenig war er es offenbar mit dem auf dem Ohldorfer Friedhof. Über ihre Umbettung schreibt Alfred von Berger am 15. Dezember 1903:

„Hochverehrter Herr Kraus!

Soeben kehre ich von der Umlegung der irdischen Reste unserer armen Annie Kalmar zurück und berichte Ihnen darüber, die Finger noch steif von der ausgestandenen Kälte. Die tote Annie hat diesen Akt posthumer Treue still über sich ergehen lassen, wie sie in ihrem Leben zu ihrem Unglück fast alles mit sich geschehen ließ. Ich hatte gehofft, dass außer mir Fräulein Balling und Detlev von Liliencron der Ceremonie beiwohnen würden: Eine Hetäre, ein Dichter und ein Theaterdirektor. Wenn noch Sie dabeigewesen wären, der noch die Tote so liebt, wie der dritte Bursch in Uhlands Lied der Wirtin Töchterlein, so hätte die Szene selbst, auch ohne Worte und Reime, ein Gedicht gegeben, wie es kein Moderner besser machen könnte. Leider war ich allein dabei, aber der Theaterdirektor vereinigt ja in sich etwas von den drei Typen, die fehlten. Als ich morgens nach Ohlsdorf fuhr, bedeckte eine dünne Schneeschicht die Erde; sie löste sich aber bald in braunen Koth. Auf der Fahrt fiel mir weiter draußen in Barmbeck ein kleines Haus auf, über dessen Thüre zwei Inschriften in großen Lettern zu lesen waren. Sie lauteten: ‚Die Kunst schafft Seligkeiten’ und ‚Die Weisheit ist das Glück’.

Auf dem Friedhof erfuhr ich, dass der Sarg schon in’s Grab übertragen ist und um zehn Uhr versenkt werden soll. Ich fand das Grab nicht gleich, und ein Arbeiter, dem ich den Friedhofszettel vorwies, sagte mir: Dort hinter dem Rosengarten. Annie hat nun einen schönen Platz, von Fichten und Föhren umstanden. Der Aufseher sagte: er hat den ganzen Tag Sonne. Das heißt, er würde sie haben, wenn die Sonne schiene. Der Sarg schwebte auf Seilen und Brettern über der tiefen Grube. Den Metallgriffen und der schwarzen Holztruhe, die den Metallsarg umschließt, wars’s anzumerken, dass die Erde schon energisch begonnen hat, diesen zarten Bissen zu verdauen. Auf dem Metallschilde am Kopfende der Truhe las ich den Namen Annie’s. Wir warteten einige Minuten, dann wurde der Sarg herabgesenkt. Er stand ein klein wenig schief, worauf ihn der Aufseher zurechtrücken ließ. Ich warf drei Schaufeln Erde hinab, auch in Ihrem Namen, sie schlugen dumpf und hohl auf die bauchige Holztruhe auf. Der Aufseher meinte, die Verwesung sei noch nicht ganz vollendet, und wenn die Leiche nicht in einem Metallsarg steckte, würde Verwesungsgeruch zu verspüren sein. Ich erwartete, etwas wie die Kirchhofszene in ‚Hamlet’ werde zu folgen, aber der Aufseher brach, während drei Arbeiter das Grab zuschaufelten, mit einem ‚Guten Morgen, mein Herr’ rasch ab. Ich gab jedem der Arbeiter eine Mark und ging. Die tiefe Stille auf dem Friedhof that mir wohl, und ich wäre gerne länger geblieben, aber ich musste zur Probe. Das Monument wird heute Nachmittag aufgestellt. Seine Stücke lagen und lehnten neben dem Grab. Annie’s Marmoranlitz [Karl Kraus hatte durch den Wiener Bildhauer Richard Tautenhayn ein Grabmal aus Gravensreuther Syenit mit einem Flachrelief aus Laaser Marmor und einem Rosenornament aus gelbem Unterberger Marmor erstellen lassen mit der Aufschrift: ‚Annie Kalmar / 14. September 1877 / 2. Mai 1901 / Ihrem Andenken gewidmet von / Karl Kraus’] sah ihrer Umbestattung lieblich lächelnd zu. Mit diesem holden Bilde schließe ich diesen traurigen Bericht.

Mit herzlichen Grüßen Ihr Berger“ 2).

Der Dichter Detlev von Liliencron besuchte das Grab der Schauspielerin häufig. Am 30. Dezember 1903 berichtet er nach Wien:

„Lieber Karl Kraus,

heut Morgen war ich in Ohlsdorf. Es war ein fürchterlicher Hamburger Nebeltag. Der ‚gelbe’ Nebel. Auf dem Friedhof war kein Mensch. Kein Sarg wurde getragen. So dass es schien, als gäbe es keine Gestorbenen mehr. Und auch keine Lebenden mehr.

Ich weilte lange an dem lieben Grabe. Das Relief ist herrlich. Es lagen eine Menge Kränze davor. Und noch so frisch, als wenn sie erst einige Tage gelegen hätten. Ich senkte zwei frische Rosen darauf. Eine von Ihnen und eine von mir. Und sende Ihnen von Ihrer Rose einige Blätter in diesem Briefe. Rosenblätter der Liebe. Das Grab liegt still und an ernster Stelle. Hinter ihm ist ein großer Blumenplatz, den man erst durchschreiten muss.

Ihr alter Detlev Liliencron“ 2).

Text: Brita Reimers

Zitate:

[1] Karl Kraus (Hrsg): Die Fackel. Wien 1899-1936.

[2] Ernst Schönwiese (Hrsg.): Das Silberboot. Zeitschrift für Literatur. Heft 1. 5. Jg. 1951.

[3] Karl Kraus: Traumtheater. Wien, Leipzig 1924.

Hilde Knoth

Schauspielerin

25.11.1888

Posen

–

23.12.1933

Hamburg

Posen

–

23.12.1933

Hamburg

Mehr erfahren

"Keine wahre Liebe zur Kunst ohne heiße Liebe zur Menschlichkeit". Diesen Sinnspruch schrieb Hilde Knoth ihren zahlreichen Verehrern ins Stammbuch. Es war das Motto, unter das sie ihr Leben gestellt hatte.

Als Hilde Knoth noch ein Kind war, starb ihr Vater, der sich gewünscht hatte, dass seine Tochter den Beruf der Lehrerin ergreifen würde. Hilde wollte aber lieber Schauspielerin werden. Und da ihre Mutter dem zustimmte, absolvierte Hilde in Berlin eine Ausbildung im dramatischen Fach. Finanzielle Unterstützung erhielt sie durch die "kaiserliche Schatulle". Hildes Laufbahn begann in Coburg-Gotha am dortigen Hoftheater. Es folgte Hannover (Hoftheater) und dann Hamburg, wo sie 1915 als Mitglied des Hannoverschen Hoftheaters ein Gastspielengagement annahm. Mit der Luise in "Kabale und Liebe" sollte sie ihre Eignung für das Schauspielhaus beweisen und

hatte Erfolg. Sie erhielt einen mehrjährigen Vertrag. Hilde Knoth blieb bis 1929 am Schauspielhaus. Sie spielte in den Anfangsjahren die sentimentale und tragische Liebhaberin, so das Gretchen in "Faust" und das Käthchen von Heilbronn. Mit den Jahren wurde Hilde Knoth eine, wie es in der "Volksbühne" von 1954 stand, "erschütternde Hebbelsche Klara, eine klassisch-edle Iphigenie, eine schalkhaft-lustige Porzia, eine ergreifende Maria Stuart, eine menschlich-warme Minna von Barnhelm." Im modernen Spielplan zeigte sie sich als elegante Salon- und Konversationsschauspielerin. Zu ihren Lieblingsrollen gehörten neben der Königin Anna in Scibes "Ein Glas Wasser" Ibsens "Nora" und die Solveig in "Peer Gynt". In Hamburg wurde Hilde Knoth der umjubelte Schwarm des Publikums.

Seit 1929 war Hilde Knoth mit dem Hamburger Arzt Walter Kliewe verheiratet und wurde Mutter eines Kindes. Bedingt durch ein Brustleiden konnte Hilde Knoth nur noch selten als Schauspielerin auftreten. So begann sie, für den Hörfunk zu arbeiten. Sie sprach z. B. in dem Hörspiel "Struensee-Prozeß" die Karoline Mathilde und die Gemahlin Gustav Adolfs in "Der Tag von Lützen".

Hilde Knoth erhielt für ihre schauspielerischen Leistungen viele Auszeichnungen und Ehrungen, zuletzt den " Marie Seebach-Ring", den 1866 Königin Emma der Niederlanden der Schauspielerin Marie Seebach geschenkt hatte. Der Ring bestand aus zwei rechteckigen Smaragden und vielen Brillanten.

Hilde Knoth starb im Alter von 45 Jahren an ihrem Brustleiden.

Charlotte Kramm

(geb. Goldschmidt, verh. Maertens)

Schauspielerin am Thalia-Theater

15.3.1900

Berlin

–

21.11.1971

Hamburg

Berlin

–

21.11.1971

Hamburg

Mehr erfahren

Schon während ihrer Pensionatsjahre in Dresden nahm Charlotte Kramm, die Tochter eines Berliner Arztes, Schauspielunterricht und gelangte über die Bühnen in Kattowitz, Stralsund und Erfurt nach Braunschweig. Dort lernte sie ihren Kollegen Willy Maertens kennen, den sie einige Jahre später in Hamburg heiratete. Willy Maertens hatte seit 1927 ein Engagement am Thalia-Theater, und auch Charlotte Kramm gelang der Sprung in die Hamburger Theaterlandschaft. Nach einem erfolgreichen Gastspiel als Maria Stuart wurde sie 1928 ans {{nolink: Altonaer Stadttheater} engagiert und blieb dort bis 1931. Sie ging dann zu Erich Ziegel an die Kammerspiele im Lustspielhaus und folgte ihm, als er 1932 die Leitung des Thalia-Theaters übernahm. 1935 war für Charlotte Kramm alles zu Ende. Während ihr Mann weiterspielen durfte, erhielt sie aufgrund ihrer jüdischen Abstammung ein Auftrittsverbot, das einem Hausverbot gleichkam. Nicht einmal an Premieren, bei denen ihr Mann mitwirkte, durfte sie teilnehmen. So blieben ihr nur die Generalproben, bei denen sie ungesehen durch die Hintertür in den dunklen Zuschauerraum schlüpfte. Den so genannten Ariernachweis nicht erbringen zu können und damit weit schlimmeren Gefahren ausgesetzt zu sein, ersparte ihr die alte Bekanntschaft ihres Mannes mit dem Präsidenten der Reichstheaterkammer, Ludwig Körner. Er versah die schriftliche Aufforderung zum Beleg ihr arischen Abstammung mit dem Vermerk: „Bereits erledigt. Körner“ 2). Die Ungewissheit, ob diese Akte jemals wieder geöffnet würde, hing dennoch wie ein Damoklesschwert über dem Paar. Über den allgemeinen Geist, der damals am Thalia-Theater herrschte, urteilt Willy Maertens: „Es waren einige Leute im Betrieb, die nicht sehr erfreulich waren. Aber an sich war es – ich möchte sagen – eine Oase. Gewiss, wir hatten auch einige wilde Nazis. Doch die kamen nicht so zur Geltung“ 1). Wie Willy Maertens empfanden viele das Theater als eine Art Freiraum. Die Zwiespältigkeit dieser Haltung zeigt Klaus Mann in seinem Roman „Mephisto“ an Gustaf Gründgens.

Die zehnjährige Zwangspause war für Charlotte Kramm nicht nur menschlich, sondern auch künstlerisch ein tiefer Einschnitt. Als sie 1945, mit 45 Jahren, auf die Bühne des Thalia-Theaters zurückkehrte, musste sie den Sprung in ganz neue, ihrem Alter gemäße Rollen tun. Sie spielte jetzt Frauen- und Muttergestalten, oft an der Seite ihres Mannes, der 1945 die Leitung des Thalia-Theaters übernommen hatte. Als unvergessen werden immer wieder ihre Leistungen im „Tod des Handlungsreisenden“, der „Erbin“, dem „Fall Winslow“, „Familienparlament“, „Ich, erste Person Einzahl“ und in verschiedenen Ibsen-Inszenierungen genannt. Zu ihrem 60. Geburtstag spielte sie die Mutter in Nikolaj Ostrovskijs „Tollem Geld“, eine Rolle, die, wie ihr Mann Willy Maertens meinte, alle die liebenswerten Bühnenfiguren in sich schloss, denen Charlotte Kramm auf dem Theater zum Leben verholfen hatte. Bis zu ihrem Lebensende stand Charlotte Kramm auf der Bühne. Noch einen Tag vor ihrem Tod spielte sie die Modistin in Nikolai Erdmanns Komödie „Der Selbstmörder“. Charlotte Kramm starb am 21. November 1971, vier Jahre nach dem Tod ihres Mannes, durch plötzliches Herzversagen. Der gemeinsame Sohn trat in die Fußstapfen der Eltern.

Text: Rita Bake

Zitate:

[1] Erich Lüth: Hamburger Theater 1933 bis 1945. Ein theatergeschichtlicher Versuch. Hrsg. Von der Theatersammlung der Hamburgischen Universität 1962.

[2] zur Person Ludwig Körner und seine Stellung in der NS-Zeit sowie seine antisemitische Einstellung siehe in dem Buch von Nicolas Finke und Reinhard Marheinecke: Karl May auf der Bühne. Bd.1. Frühe Inszenierungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sowie Freilichtbühnenerfolge von Rathen über Ratingen bis Bad Segeberg. Bamberg, 2021, S. 19-24.

Philine Leudesdorff-Tormin

Schauspielerin

1.12.1892

Düsseldorf

–

19.4.1924

Hamburg

Düsseldorf

–

19.4.1924

Hamburg

Mehr erfahren

Wenn man sich über Philine Leudesdorff-Tormin informiert, stößt man auf ein Phänomen. Verwandte, Freunde, Kollegen und Theaterkritiker sprechen übereinstimmend über sie, als habe es sich bei ihr nicht um ein reales, sondern um ein Geschöpf aus dem Reich der Poesie gehandelt. Die Romantiker phantasierten solche Wesen eines frühen kind- und naturhaften harmonischen Zustandes der Menschheit und stellten sie dem grauen Alltagsmenschen gegenüber. „Im Tiefsten ein Kind“, schrieb Erich Kühn im „Hamburgischen Correspondenten“ am 19.4.1925 in einer Hommage anlässlich es ersten Todestages von Philine Leudesdorff-Tormin. Ihre mädchenhafte Erscheinung, der zierliche Körper, die dunklen Locken und die lebendigen braunen Augen unterstützen diesen Eindruck noch. Auch muss ihre dunkle melodische Stimme einen eigentümlichen Reiz gehabt haben.

Geboren in Düsseldorf, aufgewachsen in Dresden mit vier Geschwistern, verließ das junge Mädchen ein halbes Jahr vor dem Abschluss die Schule und nutzte die eingesparte Zeit, um das Theaterinstitut Senff Georgi in Dresden zu besuchen. Das halbe Jahr genügte, und eine rasante Karriere begann.

Nach einem Engagement am Sommertheater in Merseburg ging Philine Leudesdorff-Tormin im Winter nach Liegnitz, wo sie Carl Clewing vom Königlichen Schauspielhaus in Berlin entdeckte und von ihr so hingerissen war, dass er sie allen namhaften Agenten empfahl. Sie erhielt daraufhin 1912 einen Dreijahresvertrag an der Neuen Wiener Bühne, den sie vorzeitig aufkündigte, um 1914 nach Prag an das Deutsche Landestheater zu gehen. Auch Prag verließ sie vor der Zeit und kam 1915 ans Thalia-Theater in Hamburg.

Überall ließ man sie nur mit Bedauern ziehen, die junge Naive, die hinter ihrem Lachen und der Ausgelassenheit stets einen Hauch von Ernst spüren ließ, der ihrer Darstellung Wahrhaftigkeit verlieh und sie nie ins Sentimentale des „süßen Mädels“ abgleiten ließ: „Ihr Spiel war harmonische Wechselwirkung von Instinkt und Geschmackskontrolle. Sie hatte die kecke Sicherheit des Wurfes, aber hinter jeder Äußerung stand ein feiner Takt, ein angeborener künstlerischer Anstand als Grenzweiser. …. Selbst, die übermütigsten Kapriolen der Künstlerin, die possenhaften Eulenspiegeleien hatten irgendwie geistigen Hintergrund“, 1) schrieb der Freund Otto Reiner. Neben den vielen heiteren spielte sie hin und wieder auch ernste Rollen wie die Hedwig in Ibsens „Wildente“ oder die Eleonore in Strindbergs „Ostern“, über die das „Prager Tageblatt“ urteilte: „Ganz vortrefflich war Fräulein Tormin als Eleonore; wie sie mit weit geöffneten Augen ins Zimmer trat, wie sie, mit ins Innerste bohrenden Tönen, das Gespräch mit Benjamin führte, wie sie naiv und überintellektuell zugleich war, das war eine Leistung, die man der Darstellerin nicht vergessen wird, und die hoffen lässt, dass man in ihr eine Schauspielerin von geistigem Rang gefunden hat“ 1).

In einer Art Selbstvergewisserung schrieb Philine Leudesdorff-Tormin 1914 über ihren Beruf: „O, es ist schön, sich hinein zu leben in große Aufgaben; Freuden auszudrücken, großes Leiden mitzuerleben. Man wird im Innern reich und erfüllt von Schönheit. Man lernt nachdenken über Welt und Menschen und lernt viel Menschliches verstehen, worüber die Leute vielleicht nur verständnislos die Köpfe schütteln. Und wann man sich im Leben mit den Menschen, ihrem Wesen, ihren verschiedenen Charakteren beschäftigt, so strebt man auch vor allem danach, alles menschlich auf der Bühne darzustellen. Dies ist, finde ich, das größte Gesetz in der Schauspielkunst. Natur! natürlich sein! (…) Wenn man alles gibt, was man in sich fühlt, all das seiner Rolle opfert – es ist ein Opfer und man soll es als solches auffassen, es freudig und begeistert hingeben – wie viel gewinnt man nicht für sich! Man vermenschlicht die Dichtung und was gibt sie einem dafür zurück!! Man tobt sich aus auf der Bühne, man liebt, wie die Alltagsmenschen es nicht wissen, man hasst, man lacht, man jubelt und weint, wie sie es nicht kennen. Und von dem allen sollte nichts in der eignen Seele wieder klingen und bleiben? Ein großes Erkennen kehrt ein in unser Inneres. Wie wir den Menschen Verständnis und Erkennen geben, wie viel mehr geben wir uns selbst. Der Schönheitssinn prägt sich aus und bildet sich. – Oft quält man sich mit einer Rolle, sie will sich unserem Empfinden nicht anpassen. Und dann – wenn wir’s erfassen, wenn wir’s aus unserem Innern herausgeholt haben – welche Freude! Der Kampf ist schön. Und wir entdecken Empfindungen in uns, von welchen wir früher nichts wussten. Wir formen unsere Rolle nach unserer Individualität. Das Nachmachen ist keine Kunst. Wie Du sie fühlst, empfängst und denkst – so stell’ die Rolle dar. Nur dann ist’s Natur. –½“ 1).

So wie sie sich mit ganzer Kraft und manchmal darüber hinaus in ihrem Beruf einsetzte, so handelte sie auch im Privatleben, als sie am 1. Mai 1918 den Kollegen am Thalia-Theater, Ernst Leudesdorff, heiratete und ihre Kinder Hans und Ingeborg auf die Welt kamen. Sie muss ihnen eine hinreißende Mutter gewesen sein: „Wohl war sie nicht die Mutter mit dem strengen Blick, sie war ein Kamerad ihren Kindern, doch mit der Autorität der ältesten Schwester. ‘Vor der Mutter dürfen Kinder nie Angst haben, aber Vertrauen und Liebe’, sagte sie immer. Oft überraschte ich sie mit ihren Kindern auf der Erde liegend und spielend, selbst ein Kind. Wie wusste sie mit ihnen zu lachen und zu jubeln“ 1), erinnerte sich der Kollege Ernst Hallenstein. Dass ihre Existenz, die nach außen so spielerisch wirkte, zum Teil mühsam abgerungen war, zeigt neben ihren Worten über die Schauspielkunst ein Brief der 19jährigen an die Mutter, in dem es heißt: „Alles von der heiteren Seite auffassen, es ist ja manchmal schwer, aber man kann sich dazu zwingen, wenigstens es zu versuchen“ (Wien, 25.8.1912)1).

Philine Leudesdorff-Tormin starb im Alter von nur 31 Jahren an den Folgen einer Mandeloperation. Zwei einigermaßen wahllos herausgegriffene Nachrufe eines Kollegen und eines Kritikers, die für viele andere Zeugnisse stehen, geben Einblick in das Wesen dieser seltenen Frau und Schauspielerin. Zunächst ihr Kollege Hermann Gotthardt:

„Das diesjährige Osterfest wird den Mitgliedern des Thalia-Theaters durch den jähen Tod von Philine Leudesdorff-Tormin in recht trauriger Erinnerung bleiben. Unser Publikum aber hat unserer kleinen ‚Mine’ eine derartig verehrende Liebe und Treue bei der erhebenden Trauerfeier bewiesen, dass uns in unserer ‚Mine’ mehr entrissen ist, als die große Künstlerin. Uns ist ein liebes Menschenkind genommen, wie kein Theater der Welt es sein nennen durfte. Als sie vor neun Jahren aus Prag zu uns kam, ein blutjunges Mädelchen, als sie zur ersten Probe kam und ins Konversationszimmer trat mit dem von ihren Bubenhaaren umrahmten süßen Gesichtchen und sich mit ihrem melodischen Organ vorstellte: ‚Tormin’, dabei jeden mit diesen Märchenaugen so treu, als ob sie um Gastfreundschaft bitten wollte, ansehend, da schauten die alten Kämpen des Thalia -Theaters auf. Man freute sich des Engagements eines solchen frischen Geschöpfes, und bald hatte Philine Leudesdorff-Tormin bei den Kollegen gewonnenes Spiel. Sie blieb immer der gleiche, liebe Mensch – auch dann noch, als sie mit der Zeit durch den Glanz ihrer herangereiften Künstlerschaft das ganze Ensemble umgoldete. Sie war unsere liebe ‚Mine’ geworden und ist es geblieben als Braut, als Frau, als Mutter. Albert Bozenhard (der Grabstein der Bopzenhards steht im Garten der Frauen) stand Pate bei ihrem Erstgeborenen – gewissermaßen als Vertreter des ganzen Personals. – Als dann noch ein Mädelchen geboren wurde, war das Glück vollständig. Dieses Glück ist nun grausam zerstört. Aber die Erinnerung an unsere süße Mine wird weiter in uns leben“1).

Und im „Hamburger Fremdenblatt“ schrieb Philipp Berges:

„Die gesamte deutsche Schauspielkunst, insbesondere das Hamburger Kunstleben, hat einen schweren unersetzlichen Verlust erlitten. Philine Leudesdorff-Tormin ist nicht mehr. Aus der Blüte ihres jungen Lebens, aus einer sich von Jahr zu Jahr an Ausdruck steigernden Kunstbetätigung, von der Seite zweier kleiner Kinder und eines Gatten, der sie und ihre Kunst hochhielt, hat der unerbittliche Tod sie jäh abberufen. Mit ihren trauert erschüttert die ganze Hamburger Kunstgemeinde, die sich so häufig an dem wechselvollen, immer auf der Höhe stehenden Spiel der vielseitigen Künstlerin erfreut hat. Philine Leudesdorff-Tormin, so jung sie war, zählte schon zu den Großen in der Schauspielkunst; man kann sie ohne weiteres den bedeutendsten deutschen Schauspielerinnen der Gegenwart zurechnen. Sie war längst nicht mehr die muntere Naive allein, als die man sie in Hamburg zuerst kennen lernte, sie hatte sich zu einer Charakterspielerin ausgewachsen, der keine Rolle fremd war. Geborene Künstlerin, erfasste sie die Wesenheit jedes Charakters intuitiv, beinahe naiv das Richtige treffend, und spielte ihn ohne Künstelei zielsicher und menschlich wahr. Die Natürlichkeit und Ungezwungenheit, mit der sie sich in ernste wie heitere, dem Leben abgelauschte und exzentrische Rollen ohne Tastversuche fand, waren häufig verblüffend. Nie merkte man die Arbeit, die hinter ihren Leistungen stand, so selbstverständlich und leicht stellte sie ihre Figuren auf die Bühne. Zu Hilfe kamen ihr das gewinnende Äußere, das herrliche, sprechende Auge, das für das ganze Gesicht charakteristisch war, ein ganz vorzügliches Sprechtalent und ein sprühendes Temperament. Das ist nun alles dahin. Philine Leudesdorff-Tormin lebt nur noch in dankbarer Erinnerung weiter und wird unvergessen bleiben bei allen, die ihre Kunst auf sich wirken ließen oder zu ihrer liebenswürdigen, bescheidenen Persönlichkeit in nähere Beziehungen treten durften. Im Jahre 1915 trat die Künstlerin in den Verband des Hamburger Thalia-Theaters über und spielte sich so rasch, wie wohl selten eine junge Künstlerin, überdies in schwerer, der Kunst abgewandter Zeit, in die Herzen des Publikums ein. Kaum ist es nötig, den Lesern vor Augen zu führen, was die Künstlerin während der Dauer ihres etwa neunjährigen Wirkens in Hamburg geleistet hat. Sie war, man kann diesen starken Ausdruck wohl gebrauchen, fast ununterbrochen auf den Brettern, und so manches Stück verdankt ihrer Hingabe und ihrer Kunst fast allein seinen Erfolg und sein längeres Verbleiben auf dem Spielplan. Zu ihren Glanzrollen in der letzten Zeit gehörten die Titelrollen in Fuldas ‚Verlorene Tochter’, mehrere glänzende Figuren in dem Einakterzyklus ‚Seitensprünge’, die Hauptfiguren im ‚Schildpattkamm’, in ‚Will und Wiebke’ von Zobeltitz, in ‚Scampolo’, ‚Die innere Stimme’ und ‚Der Kreis’ von Maughan. Die Rolle einer alten Dame, die sie hier unter bewundernswürdiger Selbstentäußerung und mit bezaubernder Grazie spielte, ließ einen Blick frei, auf die großen darstellerischen Möglichkeiten, die noch vor der Künstlerin lagen. Zuletzt, nach einer Krankheit von mehreren Wochen, trat sie in dem englischen oder amerikanischen Stück ‚Das schwache Geschlecht’ auf, das sie geradezu mit einem sprühenden Humor erfüllte.

Die Hand des Todes ist jäh und ganz unerwartet über sie gekommen. Eine Mandelentzündung, die eine Operation im Lohmühlenkrankenhaus nötig machte, artete in Blutvergiftung aus und führte rasch zum Ende. Nur fünf Tage ist die Künstlerin krank gewesen. Ob sie viel gelitten Hat? Man darf hoffen, dass dies nicht der Fall gewesen, da das Abwärtsgleiten ins Dunkel von einer Trübung des Bewusstseins begleitet war.

Mit den Hinterbliebenen trauert die gesamte Hamburger Kunstgemeinde um die so früh dahingegangene, liebenswürdige, geniale Künstlerin; trauert die Künstlerschar des Thalia-Theaters, denn wie sie der Liebling des Publikums war, war sie es auch den Kollegen und Kolleginnen, sie besaß keinen Feind, ihre hohen menschlichen Qualitäten hatten sich alle Herzen erobert. Der Bühne selbst wird durch das Scheiden Philine Leudesdorff-Tormins eine schwere Wunde geschlagen. Sie gehörte zu den besten Jungen Kräften, die das Thalia-Theater je besessen hat. Ihr Andenken wird nicht erlöschen“ 1).

Text: Brita Reimers

Zitat:

[1] Julie Tormin und Emily Albert: Philine Tormin. Ein Gedenkbuch. Hamburg 1924.

Nur ein halbes Jahr Schauspielunterricht genügte und für Philine Tormin begann eine rasante Karriere. Über Theaterstationen in Berlin, Wien und Prag kam sie 1915 ans Thalia-Theater nach Hamburg. Schon bald gehörte sie zu den Großen in der Schauspielkunst. Sie war nicht nur die muntere Naive, sie entwickelte sich auch zu einer Charakterspielerin. Zugute kamen ihr das gewinnende Äußere, ihre braunen sprechenden Augen, die für den Gesichtsausdruck charakteristisch waren, ihr Sprechtalent und ein sprühendes Temperament. Viele, die sie kannten sprachen über sie, als habe es sich bei ihr nicht um ein reales, sondern um ein Geschöpf aus dem Reich der Poesie gehandelt. Ihre mädchenhafte Erscheinung, der zierliche Körper, die dunklen Locken unterstützten noch

diesen Eindruck. Auch muss ihre dunkle melodische Stimme einen eigenen Reiz gehabt haben.

Verheiratet mit ihrem Kollegen Ernst Leudesdorff bekam sie zwei Kinder. Dass ihre Existenz, die nach außen so spielerisch wirkte, zum Teil mühsam errungen war, zeigt ein Brief der 19-jährigen: "Alles von der heiteren Seite auffassen, es ist ja manchmal schwer, aber man kann sich dazu zwingen, wenigstens versuchen." Philine Leudesdorff-Tormin starb im Alter von 31 Jahren an den Folgen einer Mandeloperation.

Marga Maasberg

Schauspielerin, Hörspiel- und Synchronsprecherin

Marga Maasberg mit Albert Schweitzer in dessen Spital in Lamborene, wo sie ein Jahr aktiv mitarbeitete

21.5.1903

Hamburg

–

12.11.1981

Hamburg

Hamburg

–

12.11.1981

Hamburg

Mehr erfahren

Als am 25. Dezember 1952 das Fernsehen zum ersten Mal in die deutschen Stuben sendete, war Marga Maasberg im vom NWDR um 20.10 Uhr ausgestrahlten Stück "Stille Nacht, heilige Nacht" in der Rolle der Kreszenz zu sehen. Zuvor war Marga Maasberg, nachdem sie drei Jahre privaten Schauspielunterricht bei Prof. Carl Wagner in Hamburg absolviert hatte, viele Jahre an verschiedenen Theatern und auch in Kabarettprogrammen aufgetreten. Für ihre schauspielerischen Leistungen wurde sie zum Ehrenmitglied des Hamburger Schauspielhauses ernannt.

1948 hatte sie ihr Kinofilmdebüt in dem Drama "Arche Nora". Im selben Jahr trat sie mit Erik Ode im Spielfilm "Stadtmeier und Landmeier" auf, spielte danach zum Beispiel 1952 mit Inge Meysel, Willy Maertens und Carl Voscherau in dem Film "Unter tausend Laternen" und trat ein Jahr später neben Maria Schell in dem Spielfilm "Der träumende Mund" auf. In den weiteren Jahren wirkte Marga Maasberg in vielen Fernsehproduktionen mit, so z. B. in den Kultserien "Gestatten mein Name ist Cox" und "Tatort". Auch in Eberhard Fechners Dokumentarspiel "Vier Stunden vor Elbe I" und in der Familienserie "Ida Rogalski" (mit Inge Meysel in der Titelrolle) trat sie auf.

Marga Maasberg wirkte in zahlreichen Hörspielen mit. Besonders bekannt und unvergessen wurde ihre Darstellung der Hexe Schrumpeldei, die sie mit knorriger Stimme in der gleichnamigen Kinderhörspielreihe, die zwischen 1973 und 1979 in elf Folgen produziert wurde, spielte. Hierbei geht es um eine kauzige, aber liebenswürdige Hexe und ihre ungeschickte Tochter.

Marga Maasberg wirkte in noch weiteren Märchenhörspielen mit, so in Hörspielaufnahmen der Märchen "Hänsel und Gretel", "Der Wolf und die sieben Geisslein" und "Die kleine Seejungfrau". Marga Maasberg arbeitete auch als Synchronsprecherin und lieh ihre Stimme u. a. Cathleen Nesbitt ("Paris um Mitternacht").

Lotte Mende

(Johanna Dorothea Louise Müller)

Schauspielerin am Carl-Schultze-Theater von 1864 bis 1874

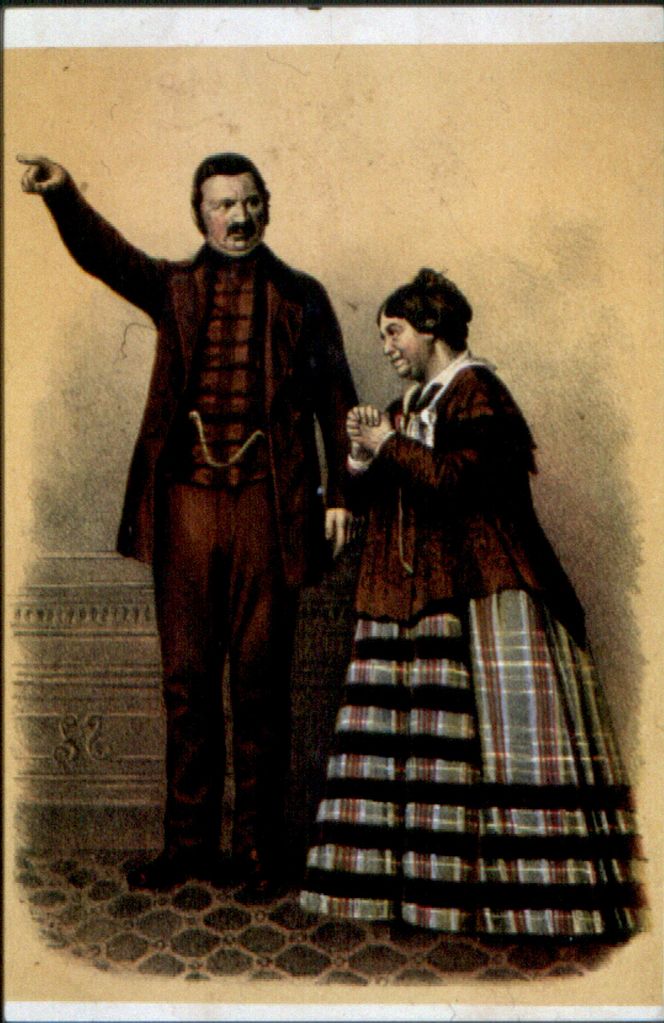

Lotte Mende als Tante Therese und Heinrich Kinder als Polizist Gaedchens in Stindes Hamburger Leiden (Chromolithographie), Bild: via Wikimedia Commons, unbekannt / gemeinfrei

12.10.1834

Hamburg

–

5.12.1891

Hamburg

Hamburg

–

5.12.1891

Hamburg

Mehr erfahren

Am 1.3.1934 schrieb das Hamburger Fremdenblatt unter dem Titel: „Die `unvergessliche` Künstlerin: Auf dem Ohlsdorfer Friedhof, zwischen den Kapellen 6 und 7, liegt das Einzelgrab AD 25 Nr. 46. Der Stein trägt die kaum noch leserliche Inschrift: `Hier ruht die unvergessliche Künstlerin Lotte Mende, geb. Müller, gest. Dezember 1891.` Vor längeren Jahren ist einmal dem Journalisten- und Schriftstellerverein für Hamburg Altona und Umgebung ein kleines Legat zugeflossen, damit die Grabstelle regelmäßig unterhalten werden könne. Der Verein hat das Grab, das bereits verwahrlost war, mit Efeu bepflanzen lassen und bezahlt regelmäßig die Gebühr für die Unterhaltung an die Friedhofs-Verwaltung. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern, obwohl das Kapital des Legats durch die Inflation verschwunden ist. Der Verein ist aber nicht in der Lage, die Kosten für eine Erneuerung der Inschrift des einfachen Grabsteins zu übernehmen."

Aber auch die Gebühr für die Nutzungsdauer der Grabstätte wurde nicht mehr bezahlt, so dass Lotte Mendes Grabstätte nicht mehr verlängert wurde. Deshalb steht heute ihr Grabstein im Garten der Frauen.

Schon Lotte Mendes Begräbnis macht deutlich, wie schnell doch die Menschen vergessen, obwohl Lotte Mende zu Lebzeiten sehr populär gewesen war: „kein Choral, keine Musik, kein Wort des Nachrufs verabschiedeten sie. Nur fünf Personen, die ihrer Künstlerlaufbahn nahegestanden, und etwa ein halbes Dutzend Freunde und Verwandte bildeten das Gefolge von der Kapelle bis zum Grabe", schrieb das Hamburger Fremdenblatt am 11.10.1934.

Über ihre Kindheit und den Weg zur Bühne schrieb Lotte Mende in einem Brief an den Verfasser des Buches „Die größten und berühmtesten deutschen Soubretten", Adolph Kohut: „1834 den 12. October wurde ich in Hamburg von armen, bürgerlichen Eltern geboren; die Idee, dem Theater anzugehören, wurde mir gewissermaßen in meinen Kinderjahren von Bekannten und Nachbarn, denen ich correct und richtig vorsang, was ich in meiner Familie, die durchweg musikalisch war, aufgeschnappt hatte, beigebracht. Meine Stimme, und die Art und Weise, wie ich vortrug, veranlasste die Leute gewöhnlich zu der Redensart `die muss mal zum Theater`. Ungefähr 15 1/2 Jahre alt, fasste ich den Entschluss, der damals in Hamburg sehr gefeierten Soubrette Lina Höfer am Thalia-Theater einen Besuch zu machen, welcher zum Zweck hatte, ihr etwas vorzusingen und um ihr Urtheil zu bitten, ob ich für die Bühne fähig sei. Das geschah hinter dem Rücken meiner Eltern, und da ich selbst nicht über ein Kleid verfügen konnte, welches ich zu einer solchen Visite würdig hielt, borgte ich mir ein solches von einem 15jährigen sehr schlanken Mädchen, und ich war sehr klein und dick - ich zwängte mich aber mit aller Gewalt hinein, nahm den Rock, der zu lang, ganz kokett ein wenig in die Höhe, fand mich selbstverständlich sehr reizend, und nun hin zu Lina Höfer. Sie war liebenswürdig und nahm mich an, ich trug ihr mein Anliegen vor, sie unterdrückte ein Lächeln und sagte zu einem Herrn, welcher grade zum Besuch bei ihr war, `bitte, wollen Sie das junge Mädchen zu irgend einer Piece begleiten?` Und ich sang - gewiss zum großen Jubel dieser beiden Personen: `In der Heimat ist`s so schön ec.`. Als ich zu Ende gesungen, lachten mich beide ganz ungeniert aus, ich wurde entlassen mit der Bemerkung, dass ich erst etwas älter und größer werden müsse, und dann würde es sich mit dem Theater schon von selbst machen. Angeknüpft war also mit dem Theater, und der Gedanke blieb. Ein halbes Jahr später lasen meine Eltern nachstehende Annonce in den `Hamburger Nachrichten`: Es werden junge Damen gesucht, welche sich dem Theater widmen wollen. Meine Eltern, aufgeklärter, wie so viele andere Bürgersleute, waren mit meinem Wunsch, mich der Bühne zu widmen, einverstanden, wohl auch mit aus dem Grunde, weil gerade damals die größte Armuth bei uns herrschte, und es für meine Eltern erwünscht war, für mich einen Erwerbszweig zu finden; also, richtig genommen, ist die Noth, Veranlassung geworden, dass ich Schauspielerin wurde. Jener Herr, welcher obige Annonce hatte ergehen lassen, hieß Hertzinger, in der Theaterwelt wohl bekannt. So klein und unausgebildet ich im Ganzen auch noch war, trotz meiner 16 Jahre wurde ich doch von ihm engagirt, und am 28. October im Jahre 1850 reiste ich in Begleitung meines Stiefvaters, des genannten Hertzinger, nach dem hannöverschen Städtchen Verden ab, woselbst ein gewisser Heinrich Warneke, Director einer reisenden Gesellschaft, seinen Zauber übte; er war es, der mich durch genannten H. mit einer monatlichen Gage von 8 Thalern engagirte" 1).