- Der Garten

- Die Frauen

- Liste aller Frauen

- Historische Grabsteine

- Frauen auf der Erinnerungsspirale

- Frauen auf der Erinnerungssäule

- Verstorbene Vereinsmitglieder

- Frauen auf der Erinnerungsskulptur

- Erinnerungsrosen

- Gedenkglaswürfel

- Gedenktage

- Frauen auf anderen Hamburger Friedhöfen

- Erinnerungsstein: Getötet, weil sie Frauen waren

- Tipps: weitere Frauenbiografien

- Der Verein

- Aktuelles

- Veröffentlichungen/Reden

Historische Grabsteine

Jede Frau erzählt ihre eigene Geschichte – entdecken Sie ihr Vermächtnis.

- Mita von Ahlefeldt

- Anni Ahlers

- Grete Albrecht

- Valerie Alport

- Magda Bäumken

- Anne Banaschewski

- Emmy Beckmann

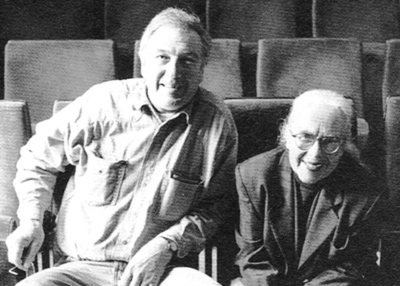

- Heinz Beckmann

- Ilona Bodden

- Julie de Boor

- Hannelore Borchers

- Freca-Renate Bortfeldt

- Karli Bozenhard

- Hedwig Wanda Anna Berta Marie von Brandenstein

- Hedwig Brandt

- Olga Brandt-Knack

- Anny Breer

- Dorothea Christiansen

- Hildegard (Hilde) Claassen

- Molly und Helene Cramer

- Minna Dittmer

- Minna Froböse

- Eva Gaehtgens

- Gabriela Giordano

- Maria Wilhelmine Gleiss

- Hanna Glinzer

- Marie Glinzer

- Gerda Gmelin

- Christel Grimme

- Marie Groot

- Martha Hachmann-Zipser

- Erna Hammond-Norden

- Julie Hansen

- Charlotte Hilmer

- Marie Hirsch

- Emma Israel

- Franziska Jahns

- Annie Kalmar

- Irmgard Kanold

- Erni Kaufmann

- Bertha Keyser

- Annie Kienast

- Clara Klabunde

- Katharina Klafsky

- Hilde Knoth

- Marie Kortmann

- Charlotte Kramm

- Philine Leudesdorff-Tormin

- Elena Luksch-Makowsky

- Marga Maasberg

- Wilhelmine Marstrand

- Lotte Mende

- Yvonne Mewes

- Antonie (Toni) Milberg

- Mathilde Möller

- Dr. h.c. Erna Mohr

- Domenica Anita Niehoff

- Hilge Nordmeier

- Hermine Peine

- Johanne Reitze

- Celly de Rheidt

- Lola Rogge

- Gerda Rosenbrook-Wempe

- Charlotte Rougemont

- Emmi Ruben

- Amelie Ruths

- Elisabeth Schucht

- Hanna Schüẞler

- Elisabeth Schulz

- Adele Schwab

- Anna Marie Simon

- Anna Simon

- Dr. Ellen Simon

- Elsa Teuffert

- Charlotte Thiede Eisler-Rodewald

- Marie Thierfeldt

- Leonore (Lola) Toepke

- Anny Tollens

- Antonie Wilhelmine Traun

- Dr. Marie Unna

- Anna Wilhelmine Catharina Veldkamp

- Anne-Marie Vogler

- Edith Weiss-Mann

- Bertha Wendt

- Paula Westendorf

- Adele Will

- Aenne Willkomm

- Marianne Wöbcke-Nagel

- Margarethe Wöhrmann

- Anna Cunigunde Wohlwill

- Gretchen Wohlwill

- Henny Wolff

- Hilde Wulff

- Inge Wulff

- Grete Marie Zabe

Historische Grabsteine

Mita von Ahlefeldt

Schauspielerin

13.12.1891

Hamburg

–

18.4.1966

Hamburg

Hamburg

–

18.4.1966

Hamburg

Mehr erfahren

Fast 50 Jahre lang spielte Mita von Ahlefeldt an Hamburger Theatern, und doch ist nur wenig über sie herauszufinden. Gerda Gmelin (ihr Grabstein steht im Garten der Frauen), die Prinzipalin des Theaters im Zimmer, erinnert sich gut an die Kollegin, mit der sie gemeinsam auf der Bühne stand. Aber näheres weiß sie nicht zu erzählen. Im Vordergrund stand ihre Arbeit.

Als Kind und Jugendliche besuchte Mita von Ahlefeldt eine Privatschule und danach die Selecta und das Lehrerinnenseminar. Ob sie dort ein Examen machte und zunächst als Lehrerin tätig war, ist unbekannt, aber durchaus möglich, da ihre spätere Schaupiellehrerin Mirijam Horwitz 8siehe zu ihr in der Rubrik: Frauen auf der Erinnerungsskulptur) sich zum Prinzip gemacht hatte, nur Schülerinnen und Schüler zu unterrichten, die vorher eine andere Ausbildung absolviert hatten oder gerade absolvierten, um ihre Schützlinge vor Arbeitslosigkeit zu bewahren.

Bei Mirjam Horwitz also und Erich Ziegel, die 1918 zusammen die damals engagierteste Hamburger Bühne, die Hamburger Kammerspiele, gegründet hatten, bekam Mita von Ahlefeldt 1919, im Alter von 27 Jahren, Schauspielunterricht. 1920 gab die kleine zierliche Frau hier ihr Debüt; ob in Arthur Sakheims Komödie „Pilger und Spieler“ oder als Puck im „Sommernachtstraum“, darüber gibt es verschiedene Meinungen. An den Kammerspielen erhielt sie auch ihr erstes Engagement. Später war sie Mitglied des Thalia-Theaters. 1927 ging Mita von Ahlefeldt für einige Zeit nach Riga und Reval.

[In der NS-Zeit lebte ihr von ihr geschiedener Mann (englischer Staatsbürger und jüdischer Herkunft) in London. Das für ihren Unterhalt von ihm bestimmte Geld beschlagnahmten die Nationalsozialisten unter dem Vorwand: das Geld würde zur Begleichung der Steuerschulden ihres Mannes benötigt. Mita von Ahlefeldt strengte daraufhin einen Prozess gegen den NS-Staat an, den sie aber 1937 verlor. Dazu schreibt sie in ihrem Entnazifizierungsfragebogen: „Da mir die beschlagnahmte Summe als (…) finanzieller Rückhalt bei Kriegsausbruch fehlte und jede Verbindungsmöglichkeit mit meinem in England lebenden Mann unterbrochen war, musste ich meinen Unterhalt selbst verdienen. Ich wurde durch das Arbeitsamt für den Rüstungsbetrieb verpflichtet.“ (Staatsarchiv Hamburg 221-11 Misc 14878).

Mita von Ahlefeldt arbeitete von 1939 bis 1941 als Angestellte in der Verwaltung bei der Firma Dynamit A.G. Krümmel. Aus gesundheitlichen Gründen wurde sie vom Arbeitsamt zum Reichsluftschutzbund in Hamburg versetzt. Dort war sie bis Ende Juli 1943 tätig und dann wieder als Schauspielerin am Thalia-Theater.

In der NS-Zeit trat Mita von Ahlefeldt nicht der NSDAP bei. Sie war seit 1939 Mitglied der DAF, was obligatorisch war durch die Verpflichtung im Rüstungsbetrieb zu arbeiten. Ferner war sie Mitglied im NS Reichsbund für Leibesübungen, da sie bereits Mitglied eines Turnvereins war. Außerdem war sie Mitglied im NSFK (Nationalsozialistischer Fliegerkorps), da sie Mitglied im Hamburger Aero-Club war. Der NSFK wurde 1937 gegründet und hatte paramilitärischen Charakter. Er war eine luftsportliche Kampforganisation zur Sicherung eines fachlich gut geschulten Nachwuchses für die deutsche Luftwaffe. Mita von Ahlefeldt schreibt zu ihrer Mitgliedschaft in ihrem Entnazifizierungsfragebogen, dass sie „automatisch angegliedert wurde durch Zugehörigkeit zum Hamburger aero-club.“ [Siehe: Staatsarchiv Hamburg 221-11 Misc 14878, Nachtrag v. R. Bake 2018]

Nach dem Krieg hatte sie Stückverträge an vielen renommierten Hamburger Bühnen und in Lüneburg: 1947 trat sie an der Jungen Bühne Hamburg als Großmutter in „Tod im Apfelbaum“ und als Mutter in „Raskolnikow“ im Theater im Zimmer auf. 1948 spielte sie dort die Generalin in „Major Barbara“ von Shaw. 1953 war sie in Lüneburg die Mutter Aase in Ibsens „Peer Gynt“, die Mutter Wingfield in Tennessee Williams „Glasmenagerie“ und 1954 Klärchens Mutter in „Egmont“. 1955 folgte die Mrs. Green in „Heimkehr der Helden“ bei Ida Ehre in den neuen Hamburger Kammerspielen in der Hartungstraße. Auch wirkte sie in verschiedenen Filmen, im Rundfunk und im Fernsehen mit.

Mita von Ahlefeldt starb am 18. April 1966 im Alter vor 74 Jahren im Krankenhaus St. Georg, im Januar hatte sie nach einer Aufführung im Jungen Theater einen Herzanfall erlitten. Ihre letzte Rolle: eine der beiden Giftmischerinnen in „Arsen und Spitzenhäubchen“. In diesem Stück hatte sie bereits 1950 und 54 im Theater im Zimmer gewirkt.

Text: Brita Reimers

Anni Ahlers

Operettensängerin

21.12.1902

Hamburg

–

14.3.1933

Hamburg

Hamburg

–

14.3.1933

Hamburg

Mehr erfahren

Anni Ahlers war Ende der 1920er-Jahre des 20. Jahrhunderts neben der Ungarin Gitta Alpar die gefeierte Operettendiva Berlins. Sie wurde in Hamburg geboren und wohnte mit ihrer Mutter Auguste, geb. Leeberg, ihrer zwei Jahre älteren Schwester Mia und ihrem Stiefvater, dem Maurermeister Cäsar Buschitzky, in der Annenstraße in St. Pauli. Ihr leiblicher Vater war Zirkusstallmeister. Dieser hatte seine Tochter im Alter von vier Jahren mit dem Bühnenmilieu vertraut gemacht. 1920 wurde Anni Ahlers als Tänzerin an die Hamburger Volksoper auf der Reeperbahn engagiert, an der sie bis zum Sommer 1924 blieb. Damit begann ihr Aufstieg von der Tänzerin zur Chor- und schließlich zur Solosängerin. Im Juni 1923 bekam Anni Ahlers ihre erste Solo-Rolle. Sie spielte die Rote Liesy in der Operette "Der fidele Bauer" von Leo Fall.

Zu Beginn der neuen Spielzeit, im September 1924, ging Anni Ahlers nach Itzehoe, wo sie bis April 1925 als Sängerin und Tänzerin am Stadttheater engagiert war. Als die Spielzeit im Herbst wieder begann, wechselte sie ans Stadttheater nach Dortmund. Hier blieb sie wiederum nur für eine Spielzeit und ging dann im August 1926 nach Breslau. Dort hatte sie ihren ersten größeren Erfolg in der Operette "Lady Hamilton" von Eduard Künneke. Die folgenden zwei Jahre blieb Anni Ahlers in Breslau.1929 kam sie nach Berlin, wo sie schnell zu einem der Stars der Operetten- und Revuebühnen avancierte. Ihre erste größere Rolle war die der Barbarina in der Operette "Casanova" von Ralph Benatzky, eine reine Tanzrolle. Doch bereits im Jahr darauf erhielt sie ihre erste große Tanz- und Gesangsrolle, verkörperte die Victoria in "Victoria und ihr Husar" von Paul Abraham. Diese Operette schlug bei den Leipziger Operettenfestspielen im Juli 1930 sensationell ein und wurde danach mit viel Erfolg im Berliner Metropoltheater gespielt.

Jetzt meldete sich auch der Film. Im Jahre 1931 spielte Anni Ahlers in vier Streifen, ("Marquise von Pompadour", "Der wahre Jacob", "Faschingsfee" und "Liebesfiliale"). 1932 wirkte sie in dem musikalischen Lustspiel "Die verliebte Firma" mit.

Im selben Jahr verließ Anni Ahlers Deutschland und ging ans His Majesty's Theatre in London, wo sie in der Rolle der Dubarry in der gleichnamigen Operette von Carl Milröcker Triumphe feierte. Diese Rolle wurde ihr möglicherweise zum Verhängnis. So jedenfalls sahen es manche Freunde und Kollegen, als Anni Ahlers infolge eines Sturzes aus dem Fenster starb. Sie meinten, Anni Ahlers habe, mondsüchtig veranlagt und überarbeitet, Rolle und Realität verwechselt. Als Madame Dubarry hatte sie durch ein Fenster über einen Balkon der Dekoration kriechen müssen. Die Kommission, die in England ungeklärte Todesfälle untersuchte, kam zu dem Ergebnis, es habe sich um einen Suizid gehandelt. Die Einäscherung von Annie Ahlers fand in London unter großer Beteiligung der Theaterwelt und im Beisein ihrer Mutter und Schwester statt, die die Urne nach Hamburg überführten.

Grete Albrecht

geb. Hieber

Neurologin, Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes

17.8.1893

Hamburg

–

5.8.1987

Braunlage

Hamburg

–

5.8.1987

Braunlage

Mehr erfahren

Elfriede Margarete "Grete" Albrecht war die Tochter von Charlotte Emilie Hieber, geb. Kammann und des Brauereidirektors Albert Friedrich Hieber. Wenn in ihrer Kindheit über die zukünftigen Berufe der Geschwister gesprochen wurde, hieß es vom Vater: "Mädchen heiraten oder werden Lehrerin." Grete wollte aber weder Lehrerin werden, noch hatte sie als Kind den Wunsch, später einmal zu heiraten. Als sie ungefähr zwölf Jahre alt war, verkündete sie ihren Eltern, später Medizin studieren zu wollen. Ihr Vater nannte dies einen "Spleen", denn: "Mädchen können gar nicht Arzt werden." Als Grete Hieber fünfzehn Jahre alt war, starb der Vater und Grete konnte ihre Mutter überreden, sie Abitur machen

zu lassen. Da es damals noch keine Mädchengymnasien gab, besuchte sie eine Privatschule des Vereins für Mädchenbildung und Frauenstudium. 1913 legte sie als Externe das Abitur an einem Realgymnasium für Jungen ab. Um sie von ihrem Berufswunsch Ärztin abzubringen, schickte ihre Mutter sie zu ihrem alten Hausarzt, damit dieser ihr ins Gewissen rede. Doch auch ihm gegenüber äußerte Grete Hieber den Berufswunsch Ärztin, woraufhin sie eine kräftige Ohrfeige von ihm bekam mit der Bemerkung: "Dummes Gör…" Schließlich durfte Grete Medizin studieren, was sie bis 1918 in München, Freiburg i. Br., Kiel und Berlin tat. Als sie nach ihrem Medizinalpraktikum, das sie in einem Berliner Krankenhaus absolvierte, einen praktischen Arzt, der als Soldat eingezogen war, in dessen Praxis vertrat, wurde ihr klar, warum sie Medizin hatte studieren wollen. So schreibt sie in ihren privaten Aufzeichnungen: "Die Arbeit in der großen Kassenpraxis, die in einem Arbeiterviertel lag, mit fünfzig bis sechzig Patienten an einem Nachmittag, war neu und aufregend für mich. Zum ersten Mal war ich allein verantwortlich für alles was ich tat oder nicht tat." In dieser Zeit in Berlin wurde Grete Albrecht auch die "Rote Grete" genannt. Am Ende ihres praktischen Jahres heiratete sie im April 1919 den Juristen Siegfried Ludwig Hermann Albrecht (1890-1967). Im selben Jahr machte sie ihr Staatsexamen und erhielt ihre Approbation. 1920 wurde ihr erster Sohn geboren. Im selben Jahr promovierte sie. 1922 kam dann der zweite Sohn zur Welt. Zwei Jahre später übernahm sie zweimal wöchentlich Beratungsstunden in einer Beratungsstelle der Säuglings- und Kleinkinder-Fürsorge. Doch immer stärker wurde der Wunsch, sich mehr der Medizin widmen zu können. So fing sie in einem Hamburger Krankenhaus als Volontärärztin an und arbeitete auf der Inneren Abteilung und später auf der Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Doch Ihr Interesse galt zunehmend den seelischen und neurologischen Erkrankungen. Deshalb absolvierte sie zwischen 1928 und 1929 eine Weiterbildung bei Ernst Kretschmer in Marburg. Ihre beiden Kleinkinder hatte sie nach Marburg mitnehmen müssen. Ende 1929 kehrte sie mit ihren Kindern nach Hamburg zurück und vervollständigte ihre Fachausbildung bei Prof. Nonne in der Neurologie der Universitätsklinik Hamburg Eppendorf. 1931 ließ sie sich dann als Neurologin nieder. Auch wurde sie Mitglied des Deutschen Ärztinnenbundes, dessen Geschäftsführerin sie 1935 wurde. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten trat der Erlass des Doppelverdiener-Gesetzes in Kraft, wonach u.a. Ärztinnen keine Kassenpraxis führen durften, wenn der Ehemann verdiente. Grete Albrecht verlor 1936 ihre Kassenzulassung, weil ihr Ehemann nach den Nürnberger Rassengesetzen als "Jüdischer Mischling ersten Grades" galt. Im selben Jahr verließ sie auch den Deutschen Ärztinnenbund. Noch 1934 hatte sie sich dort gegen die Diskriminierung verheirateter Ärztinnen eingesetzt. 1942 wurde ihr zweiter Sohn als Soldat getötet. Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus nahm Grete Albrecht 1945 ihre Praxis in ihrer Privatwohnung wieder auf. Zwei Jahre später wurde die Ehe geschieden. Neben ihrer ärztlichen Tätigkeit baute sie nach dem Krieg die Hamburger Ärztekammer wieder mit auf. 1945 wurde sie in deren Vorstand gewählt und gehörte ihm bis 1962 an. Auch beteiligte sie sich an der Neugründung des Deutschen Ärztinnenbundes. Auch hier war sie ab 1945 im Vorstand tätig und von 1955 bis 1965 dessen Präsidentin sowie bis 1969 dessen Ehrenpräsidentin. Während dieser Zeit amtierte sie auch von 1958 bis 1962 als Vize-Präsidentin des Internationalen Ärztinnenbundes. Grete Albrecht wollte durch diese ehrenamtlichen Aktivitäten die Stellung der Frau als Ärztin in der Öffentlichkeit festigen und fördern. 1962 wurde sie mit der Paracelsus-Medaille der deutschen Ärzteschaft ausgezeichnet, weil sie auch in "schwerster Notzeit unbeirrt trotz ihr persönlich drohender Gefahren am Leitbild des Arztes als Helfer der sich ihm anvertrauenden Menschen festhielt".

Valerie Alport

geb. Mankiewicz

Kunstsammlerin und Mäzenin

© Kulturkarte.de/Hans-Jürgen Schirmer

Agnesstraße 1, Valerie Alport: Beate Backhaus

23.5.1874

Posen

–

11.12.1960

Marseille

Posen

–

11.12.1960

Marseille

Mehr erfahren

Valerie Aports Grabstein ist das Entrée zum Garten der Frauen. Von der Cordesallee kommend und dem Wegweiser zum, "Garten der Frauen" folgend, der an dem Fußweg steht, der direkt zum Garten der Frauen führt, befindet sich auf der linken Seite des Weges der Grabstein von Valerie Alport.

Valerie Alport, verheiratet mit Leo Alport, Aufsichtsratsvorsitzender der Firma Beiersdorf, hatte von ihrem Bruder Anteile der Firma geerbt. Das Ehepaar hatte zwei Kinder.

Vor dem Ersten Weltkrieg in Paris Kunstgeschichte studiert und mit der Sammlung von Kunstwerken begonnen,veranstaltete sie mit ihrem Mann in ihrer Hamburger Villa in der

Agnesstraße 1 Konzerte und Treffen kunst- und kulturinteressierter Menschen. Mit der jüdischen Malerin Anita Rée (ihre Urne befindet sich auf dem Althamburgischen Gedächtnisfriedhof des Ohlsdorfer Friedhofes) freundschaftlich verbunden, kaufte Valerie Alport ihr viele Bilder ab und schützte sie so vor Armut. Auch begleitete sie sie auf einer von ihr finanzierten Italienreise.

Nach Anita Rée`s Freitod im Jahre 1933 erbte Valerie Alport Bilder der Künstlerin. 1936 schenkte sie einen Teil der Bilder dem jüdischen Museum in Berlin und emigrierte 1937 mit Rèe-Bildern zu ihrem Sohn nach Oxford.

Nach dessen Tod kamen einige Rée-Bilder nach Hamburg zurück.

Magda Bäumken

(geb. Vahlbruch, verh. Bullerdiek)

Schauspielerin am Ohnsorg-Theater:

1921 bis 1959

17.10.1890

Hamburg

–

23.8.1959

Verona

Hamburg

–

23.8.1959

Verona

Mehr erfahren

Magda Bäumken, Tochter eines Klempnermeisters begann ihre Bühnenlaufbahn am Deutschen Schauspielhaus. Durch Zufall kam sie 1921 an die Niederdeutsche Bühne Hamburg, die sich seit 1946 Ohnsorg-Theater nennt.

1944 heiratete Magda Bäumken ihren Bühnenpartner Walther Bullerdiek.

Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten sich verschiedene Schauspielerinnen und Schauspieler der Entnazifizierung unterziehen, darunter auch Magda Bäumken. Sie wurde rehabilitiert und spielte bis zu ihrem Tode am Ohnsorg-Theater. Sie wurde eine der bekanntesten Schauspielerinnen ihres Genres und verkörperte ein Stück niederdeutsche Bühnen-Tradition.

Anne Banaschewski

Direktorin des Instituts für Lehrerfortbildung

16.5.1901

Welschbillig

–

4.5.1981

Hamburg

Welschbillig

–

4.5.1981

Hamburg

Mehr erfahren

"Wer nicht an Entscheidungen mitwirkt, über den wird verfügt. Das gilt im kleinen Rahmen der Schule und des Verbandes, wie es im größeren der Gesellschaft und des Staates gilt", schrieb Anne Banaschewski in einem Aufsatz, um Frauen zu motivieren, sich als Schulleiterinnen zur Verfügung zu stellen.

Anne Banaschewski, seit 1945 schulreformerisch tätig, stritt u. a. für einen höheren Anteil von Frauen in den Schulleitungen und für eine Bildung, die Mädchen nicht nur auf die "kurze Übergangszeit zwischen Schulentlassung und Ehe" vorbereitet, sondern schulisch und beruflich ausbildet, so dass auch Frauen die Möglichkeit des lebenslangen Lernens erhalten.

Anne Banaschewski wuchs mit fünf Geschwistern in einem bürgerlichen Elternhaus auf. Nach dem Abitur studierte sie Kunstgeschichte, Literatur und mittelalterliche Geschichte und promovierte 1923. Danach arbeitete sie bei einem Verlag, später als Redakteurin bei einer Literaturzeitschrift in München. 1926 wurde sie Mutter eines Sohnes. Nach freier journalistischer Tätigkeit, seit 1927 in Hamburg, konnte sie 1929 durch ein Stipendium ein Studium an der Uni Hamburg beginnen. Nach dem 1. Staatsexamen trat sie in den Volksschuldienst ein, alleinerziehend, promoviert und mit Berufserfahrung, aber lediglich als Hilfslehrerin. Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus wurde sie 1945 Mitglied des Gründungsvorstandes der "Gesellschaft der Freunde des vaterländischen Schul- und Erziehungswesens" ("Gesellschaft"). Zur gleichen Zeit berief die Schulbehörde sie zur Schulleiterin der Volksschule Wellingsbüttel und 1952 zur Direktorin des Instituts für Lehrerfortbildung. In der Zeit ihrer Leitung (bis zur Pensionierung 1966) wurde das Seminarangebot erheblich ausgeweitet, die Beratungsstellen ausgebaut. Anne Banaschewski forderte die ‚education permanente' auch für Lehrkräfte. Besonders engagierte sie sich in der Gewerkschaftsarbeit. Sie war lange Jahre im Vorstand der "Gesellschaft", gehörte seinem pädagogischen Ausschuss von 1945 bis zu seiner Auflösung 1976 an. Auch arbeitete sie in der pädagogischen Hauptstelle beim Hauptvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), von 1957 bis 1963 als Vorsitzende. 1958 berief die GEW sie in eine Kommission zur Erarbeitung eines Plans zur Neugestaltung des deutschen Schulwesens. Dieser 1960 vorgestellte Bremer Plan war damals in der Öffentlichkeit und auch in Teilen der GEW umstritten. So sah er z. B. die Verlängerung der Volksschuldauer unter Einbeziehung von Elementen der Berufsvor- u. -grundbildung auf 10 Jahre, die Reformierung der gymnasialen Oberstufe und die Neueröffnung eines 2. Bildungsweges vor. Anne Banaschewski, enttäuscht, dass auch viele Hamburger GEW Vertreter den Plan ablehnten, legte daraufhin sowohl den Vorsitz in der pädagogischen Hauptstelle, als auch ihr Mandat im Hauptvorstand der GEW nieder. Anne Banaschewski hielt Friedenserziehung und antifaschistischen Unterricht für notwendig. Neben der Vermittlung historischer Zusammenhänge gehörten dazu u. a. Schülermitverantwortung, die Zusammenarbeit mit den Eltern und vorgelebtes demokratisches Verhalten.

Wesentliches aus: Hans-Peter de Lorent: "Wer nicht mitwirkt, über den wird verfügt". Anne Banaschewski, ihre pädagogische Arbeit und die GEW. In: Monika Lehmann/Hermann Schnorbach: Aufklärung als Prozess. Festschrift für Hildegard Feidel-Mertz. Frankfurt a. M. 1992.

Emmy Beckmann

Politikerin, Hamburgs erste Oberschulrätin

12.4.1880

Wandsbek

–

24.12.1967

Hamburg

Wandsbek

–

24.12.1967

Hamburg

Mehr erfahren

Auf dem Grabstein ist auch Emmy Beckmanns Zwillingsschwester Hanna Beckmann verewigt.

Vor dem Garten der Frauen liegt der Grabstein des Bruders der Schwestern: Heinz Beckmann (siehe zu ihm unter historische Grabsteine: Politik und Soziales).

Emmy Beckmanns Mutter starb nach der Geburt der Zwillinge Emmy und Hanna an Kindbettfieber, der Vater ging eine neue Ehe ein. Zu den drei Kindern (es gab noch einen älteren Bruder, der später Pastor wurde) kamen im Laufe der Zeit vier weitere Geschwister hinzu.

Die Kindheit der drei Geschwister verlief recht lieblos, die neue Mutter kümmerte sich mehr um ihre eigenen Kinder, der Vater, ein Gymnasialprofessor, kam stets erschöpft von der Arbeit nach Hause, war nervös und reizbar. Emmy und Hanna Beckmann fürchteten sich vor ihm, wagten in seiner Gegenwart kaum zu sprechen. Obwohl zwei Dienstmädchen angestellt waren, mussten sie im Haushalt stark mithelfen und die jüngeren Geschwister hüten.

In die Berufslaufbahn der drei Geschwister aus erster Ehe griff der Vater allerdings nicht ein. Die leibliche Mutter hatte für den Zweck der Ausbildung und Bildung der beiden Mädchen eine Erbschaft hinterlassen.

Emmy Beckmann beschrieb 1914 ihren Ausbildungsgang, als sie sich an der privaten Hamburger Gewerbeschule für Mädchen bewarb. "Von 1886 bis 1895 besuchte ich die Höhere Mädchenschule von Fräulein Hübener in Wandsbek, ging dann in die Vorbereitungsklasse des Seminars der Klosterschule zu Hamburg und trat nach einjähriger Unterbrechung Ostern 1897 in das Seminar dort ein. Nach dem vorgeschriebenen dreijährigen Besuch des Seminars bestand ich Ostern 1900 das Examen für die Lehrbefähigung an mittleren und höheren Schulen. Ich war danach fast drei Jahre Erzieherin in England, wo ich drei Mädchen in den gewöhnlichen Unterrichtsfächern unterrichtete. Nach einem dreimonatigen Studienaufenthalt in Paris wurde ich Ostern 1903 Lehrerin an der Töchterschule in Husum, damals einer Kuratoriumsschule von fünf Klassen und neun Stufen. 1906 verließ ich Husum, um mich in Göttingen und Heidelberg auf das wissenschaftliche Examen vorzubereiten in Geschichte, Englisch und Philosophie. Ich habe sieben Semester studiert und bestand im Nov. 1909 das Examen in den genannten Fächern. - Von Ostern 1910 bis Ostern 1912 war ich als Oberlehrerin an der Privatschule von Fräulein Schneider angestellt, von 1912 bis Ostern 1914 an der Schule des Paulsenstiftes (siehe: Anna Wohlwill und Hanna Glinzer, historische Grabsteine im Garten der Frauen) zur Vertretung einer studierenden Lehrerin. Ostern 1914 kehrte diese Dame als Oberlehrerin an das Paulsenstift zurück - damit ist die Vertretung abgelaufen" 1).

Als Emmy Beckmann in Husum lebte, lernte sie „durch eine kritische Auseinandersetzung mit Peter Moors [Erzählung] ‚Fahrt nach Südwest‘, in der es unter anderem um die Frage geht, wie sich Kolonialpolitik und Glaube ans Evangelium vertragen oder nicht vertragen können“,1a) den Schriftsteller und ehemaligen Pastor Gustav Frenssen (1863-1945) kennen. Nach ihm, der lange Zeit in Blankenese gelebt hatte, wurde dort nach seinem Tod eine Straße benannt. In den 1980-er Jahren wurde die Straße wegen Frenssens nationalsozialistischer Nähe umbenannt.

Frenssen, der als Gegenpol seiner schriftstellerischen Arbeit „(…) das Spiel mit einem gesunden jungen Weib“ 1b) liebte, war, als er Emmy Beckmann kennen lernte, bereits seit 1890 mit Anna, geb. Warft, verheiratet. Das hielt Frenssen jedoch nicht davon ab, mehr mit Emmy Beckmann „im Sinn“ zu haben, wie Helmut Stubbe da Luz in seinem Aufsatz über Emmy Beckmann schreibt. „Ein Jahr lang diskutierten er und Emmy Beckmann (…), ob es moralisch vertretbar sei (…), daß ein ‚edles Weib‘ sich ‚ihrem Helden‘ hingebe, wobei Frenssen darauf brannte, die Rolle dieses Helden zu übernehmen und auch Wendungen genug fand, den beabsichtigten Ehebruch (einem von vielen, wie er 1941 in seinem Lebensbericht angegeben hat) in schönstem Licht erscheinen zu lassen: ‚Wenn ‚dieser Held‘ in das Leben eines Weibes nicht hineintritt, so wird sie mit Recht meinen, daß es ihr Schicksal ist, ohne Liebe durchs Leben zu gehen. Wenn er aber kommt und bittet sie um Liebe (…), so soll sie ihm ihre Liebe geben (…). Es ist wahr, daß sie [die Frau, wenn sie Liebe gibt] sich auch Leid und Not schafft; aber ich bin der Meinung, daß diese Not für die Seele fruchtbar ist, während die Not lebenslänglicher Jungfernschaft nach dem, was wir sehen, auf die Weiberseele verdorrend wirkt.‘ (…) Frenssen hoffte ganz allgemein, daß die gebildeten, berufstätigen Frauen, denen die Gesellschaft (…) formal oder informell den Ehestand bis zur Unmöglichkeit erschwerte, sich gegen diese ‚Unnatürlichkeit und Ungesundheit und ungeheure Ungerechtigkeit‘ wenden und ‚sich ein Liebesglück außerhalb der Ehe suchen‘ würden. Die ‚Lehrerinnen, Künstlerinnen, Krankenschwestern‘ hätten dafür nach Frenssens abstruser Erwartung auch bald weitgehende Billigung erwarten dürfen, ‚weil damit die Schweinerei der Prostitution so ziemlich abgeschafft sein‘ würde.“ 1c)

Bei Emmy Beckmann sah Frenssen die „Gefahr, ihr ‚Schönstes und Bestes als Schuld‘ anzusehen und ‚darüber zum Krüppel‘ zu werden. Diese mag ihrerseits in dem Dichter (…) jenen Typus des ‚ewigen‘ Mannes erblickt haben, den sie fast zwei Jahrzehnte später unter freilich fast ausschließlich politischem Aspekt geißeln sollte (…). ‚Der ‚ewige Mann‘ ist unbeirrbar eitel auf seine Überlegenheit als Mann, unbelehrbar durch eigenes Fiasko und skrupellos in der Behauptung seiner Machtstellung‘“. 1c)

Frenssen stellte auch pubertierenden Mädchen nach, weil er meinte, sich einer so genannten ‚Jungmädchennot‘ annehmen zu müssen. Er fragte sie nach ihren Vorstellungen von Liebe und Sexualität aus, ohne dabei auf ihre meist schamhaften Gefühle Rücksicht zu nehmen. Derartige „Beschäftigungen“ mit jungen Mädchen dienen oft der Befriedigung männlicher sexueller Lust und werden von jungen Frauen als sexuelle Übergriffe empfunden, über die sie aber oft schweigen.

1906 ging Emmy Beckmann nach Göttingen und Heidelberg und studierte sieben Semester Geschichte, Englisch und Philosophie. Gustav Frenssen, der nun doch gemerkt hatte, dass Emmy Beckmann mit ihm keine sexuelle Beziehung wünschte, stellte 1907 resigniert fest: „‘Ich sehe, daß da nichts zu machen ist (…). Es sind verschiedene Geister in uns. (…) Sie sind mehr Kultur, ich mehr wilde Natur (…).‘ “ 1c)

Zurück zum Jahr 1914. In diesem Jahr erhielt Emmy Beckmann eine Anstellung an der Gewerbeschule für Mädchen (siehe. Marie Glinzer, historischer Grabstein im Garten der Frauen und Emilie Wüstenfeld in der Rubrik: Erinnerungsskulptur) und war dort bis 1924 tätig - in den Jahren zwischen 1922, als die Schule verstaatlicht wurde und den Namen „Schule für Frauenberufe" erhielt, und 1924 als stellvertretende Direktorin.

1924 ging sie als Studienrätin an eine der neu eingerichteten Aufbauschulen für begabte Volksschüler und -schülerinnen. 1926 wurde sie von dem Kollegium der staatlichen Oberrealschule Hansastraße, der späteren Helene-Lange-Schule, als Schulleiterin berufen. Emmy Beckmann führte dort die Schülerselbstverwaltung ein und sorgte dafür, dass 1927 die Oberrealschule Hanastraße in Helene-Lange-Oberrealschule umbenannt wurde.

1927 wurde Emmy Beckmann Hamburgs erste Oberschulrätin. Ihre Nachfolgerin an der Schule wurde ihre Schwester Hanna, mit der sie zusammen in der Oberstraße 68 lebte. Über ihre Tätigkeit als Oberschulrätin und ihre Schwierigkeiten, in ihrer Leitungsfunktion akzeptiert zu werden, schrieb Emmy Beckmann in ihren unveröffentlichten Lebenserinnerungen: „Im August 1927 trat ich - zur Oberschulrätin ernannt - dies Amt als erste Frau an. Chef der Behörde war der SPD-Senator Krause. Die Kollegen kamen mir freundlich entgegen. Ich übernahm das Dezernat für die höheren Mädchenschulen, die fast alle noch Privatschulen waren und zugleich die Lichtwarkschule. Ich besuchte die mir unterstellten Schulen alle im Unterricht und in den Prüfungen, lernte auch die Kollegien gut kennen. Eine Reihe von privaten höheren Mädchenschulen entwickelten sich in diesen Jahren zu Vollanstalten. Sie bekamen nach einem von der Behörde unter Mitarbeit staatlicher Lehrkräfte veranstalteten Abiturientenexamen die Genehmigung als Vollanstalten. Die Kuratoriums - ebenso wie die Privatschulen sind in den 30er Jahren von dem Nazi-Regime aufgehoben oder verstaatlicht worden. Das hatte sicher - abgesehen von der politischen Tendenz - auch seine sachliche Berechtigung. Im ganzen glaube ich, dass die Übernahme der Verantwortung durch den Staat eine Notwendigkeit war und ist, wobei er den Weg zu pädagogischen Versuchen und Abweichungen von der Norm frei lassen und auch fördern sollte.

Auch in persönlicher Beziehung war die Arbeit erfreulich, sowohl im Kollegium der Schulbehörde wie auch im Verkehr mit den Direktorinnen und Direktoren, letztere kamen mir nicht alle freudig entgegen. Die Frau als Vorgesetzte erregte zunächst wohl Misstrauen und Ablehnung bei verschiedenen Leitern" 1).

1933 wurden Emmy Beckmann und ihre Schwester wegen „nationaler Unzuverlässigkeit" von den Nazis vorzeitig pensioniert.

Noch nach Mai 1932 hatte sie eine mutige „Anti-Nazi“-Schrift mit dem Titel „Um Stellung und Beruf der Frau“ verfasst und veröffentlicht. Darin heißt u. a.: „Es ist wieder einmal ein Kampf um Stellung und Beruf der Frau entbrannt, der alles in Frage stellt, was als sicherer Boden gewonnen zu sein schien (…) Wie diese ganze Ablehnung des neuen Frauentums, seiner Stellung und seines Einflusses aufgefangen und gesammelt ist in der Nationalsozialistischen Partei, ist allgemein bekannt und soll hier heute nicht im einzelnen erörtert werden. Auch handelt es sich nicht, darf sich in unserer neutralen Berufsorganisation nicht handeln um eine Stellungnahme zu den politischen Zielen der Partei. Nur Ausgang, Grundlagen und beherrschende Richtung der Gedankengänge und Stimmungen zur Frauenfrage sollen Gegenstand dieser Betrachtung sein. Ich glaube, daß es nötig ist, daß die Frau unserer Tage diese innere Einstellung weiter Kreise klar erkennt, um nicht vor der Geschichte ihres Geschlechts die Verantwortung auf sich zu laden für einen Rückschritt der Menschheit, wie er kaum je erlebt wurde.

In der Geschichte der letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts (…) gibt es unter dem vielfachen Versagen im Menschlichen, (…) kaum etwas Beschämenderes als die Äußerungen von Politikern, Philosophen, Schriftstellern und Pädagogen über Stellung und Aufgabe der Frau. (…) Neben der beschämendsten Nichtachtung oder Verachtung der Frau als geistiger Persönlichkeit stand die Verhimmelung des jungen Mädchens, das sentimentale Preislied auf die Mutter, neben der bedenkenlosen Ausnutzung der Frauenkraft der Proletarierin, der Landarbeiterin die Theorie von der zarten, stets der Schonung bedürftigen Frau des Bürgertums. Dann aber kam die Befreiung und Reinigung der Atmosphäre durch die stetige Arbeit und den scharfen Kampf der Frauenbewegung und später im Weltkrieg die große Bewährung der Frau. Als die Grundlagen der deutschen Republik gelegt wurden, gab es keinen Zweifel: der Frau gebührte das volle Bürgerrecht. (…)

Es ist bekannt, wie die Entwicklung seit Begründung der Verfassung gegangen ist. Wie wenig in dem allmählich sich wieder verfestigenden und erstarrenden, in alte Geleise abrutschenden Parteigetriebe die Frau ihre Auffassungen und Ziele zur Geltung bringen konnte, wie bald die anwachsende Arbeitslosigkeit die Berufsarbeit der Frau nur noch unter dem Gesichtspunkt der Konkurrenz erscheinen ließ. Gleichzeitig sind nun junge Frauen herangewachsen, die – ausgestattet mit der von der vorhergehenden Generation schwer erkämpften Bildung, mit neuen Rechten und Freiheiten – in der ihrer wartenden, Lebensform und den ihnen zufallenden Aufgaben nur Belastung und Verantwortung sehen, die sie nicht wünschen, die ihnen gegenüber dem beglückenden frieden eines Heims, einer engen Familienzusammengehörigkeit von Mann, Frau und Kind als kalter und inhaltsleerer Ersatz erscheint. Und wie überhaupt in unserm Volk in diesem letzten Jahrzehnt der Begriff der Freiheit, der Persönlichkeit am Himmel der Werte niederging und von andern Sternen überstrahlt wurde, so im besonderen für diese jungen Frauen der Stern der Befreiung zu geistigem Menschentum, dem die vorhergehende Generation so gläubig gefolgt war. (…) Es scheint, als ob unsere Zeit sich anschicke, die Aussagen über die Frauen, deren Einseitigkeit und vorurteilsvolle Traditionsgebundenheit uns im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts entsetzte, zu überbieten in brutaler Verständnislosigkeit gegenüber dem geistig-seelischen Menschentum der Frau. (…)

Aber täuschen wir uns nicht! Solche Brunnenvergiftung tut ihr Werk; und die jungen Mädchen, die durch Sehnsucht und Ideale, die aus ganz anderen Bereichen stammen, in die Nationalsozialistische Partei hineingezogen sind, werden ihr Bild von Wesen und Ziel der Frauenbewegung doch wohl in erster Linie von den Frauen und Männern empfangen, die ihrer Partei angehören. Können und dürfen wir dem zusehen? Es ist mehr als eine Dankespflicht gegen unsere Vorkämpferinnen und Führerinnen, was uns zur Abwehr solcher Geschichtsfälschung aufruft, es sind die gefährlichen Verirrungen eines jugendlichen begeisterten Idealismus, der durch Zerrbilder abgeschreckt, sich in Haß und Gegnerschaft verliert, wo er verehren und nacheifern müßte. (…)“ 2)

Dennoch beantragte Emmy Beckmann Anfang Januar 1934 ihre Aufnahme in den NS-Lehrerbund. Warum sie dies tat, als, wie Helmut Stubbe-da Luz schreibt, „(...) über die ‚neue gemeinsame Erzieher-Gemeinschaft' Illusionen nicht mehr möglich waren, darüber kann nur gemutmaßt werden: Wahrscheinlich wollte sie eine Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf ihre Vortrags- und vor allem publizistische Tätigkeit treffen. Sie musste sich sagen lassen (was sie freilich schon gewusst haben dürfte), dass die sogenannten 'Paragraph-Vierer' (entfernt aus dem Staatsdienst wegen politischer Unzuverlässigkeit) von der NSLB-Mitgliedschaft ausgeschlossen seien" 1).

Die Schwestern zogen sich in die innere Emigration zurück. Emmy Beckmann hielt diverse Literaturabende bei Freunden ab. Dadurch konnte sie während der Nazizeit ein wenig ihren Lebensunterhalt finanzieren.

Nach 1945 setzte die Schulbehörde Emmy Beckmann wieder in ihr Amt als Oberschulrätin mit dem Ressort Mädchenschulwesen ein. Dort blieb sie, die eigentlich nur bis 1948 hatte arbeiten wollen, bis 1949 tätig.

Für ihre Verdienste in der Frauen- und Mädchenbildung erhielt sie 1953 als erste Hamburgerin das Große Bundesverdienstkreuz. Acht Jahre nachdem der Ehrentitel "Professor" erstmals vergeben worden war, erhielt Emmy Beckmann als erste Frau diesen Titel. 1955 verlieh ihr der Senat den Professorentitel, 1961 als erster Frau die Bürgermeister-Stolten-Medaille. Bürgermeister Paul Nevermann thematisierte in seiner Laudatio die Schwierigkeiten, mit denen eine Frau in einer Führungsposition zu kämpfen hatte: „Das war gewiss keine leichte Aufgabe, sondern ein unermüdliches, fortwährendes Ringen mit Vorurteilen, deren letzte Reste sich bis in unsere Zeit erhalten haben, trotz ungezählter Beispiele dafür, dass auch eine Frau an verantwortlicher Stelle durchaus ‚ihren Mann zu stehen vermag`, wobei Sie aus dieser bewusst gewählten Formulierung heraushören mögen, wie zäh solche Vorurteile sind und wie tief die Auffassung von der angeblichen Unterlegenheit des Weiblichen in die Redewendungen der Alltagssprache eingegangen ist" 1).

Einen Teil ihrer Zeit widmete Emmy Beckmann auch der Literatur. Von ca. 1914 bis in die 50er Jahre war sie Mitglied literarisch-philosophischer Kreise, in denen sie auch Vorträge hielt. Zudem trat sie vor allem in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts mit Veröffentlichungen von Aufsätzen und Literaturkritiken hervor. Meistens schrieb sie über Dichter, die die Themen Krieg, Niederlage und Revolution behandelten. Helmut Stubbe-da Luz schreibt dazu: „Ausschlaggebendes Bewertungskriterium war für Emmy Beckmann, ob in den Stücken ein `Strindbergscher Hass gegen die bestehende Welt sowie die vielfach diesem schwedischen Dichter entlehnte Neigung, Typen anstelle von Charakteren auf die Bühne zu bringen, die Oberhand behielten, oder ob nicht doch wenigstens ganz am Schluss der Wille zum Leben trotz allem in den Protagonisten - welche als ‚gestaltete Persönlichkeiten' individuelles Handeln erkennen lassen sollten - einen wenn auch nur knappen Sieg davontrug" 1). Emmy Beckmann liebte also keine einfachen, vorgefertigten Figuren, bei denen man schon im Voraus wusste, wie sie sich verhalten würden. Außerdem macht ihre Vorliebe für positive Dramenschlüsse deutlich, dass ihr eine zukunftsweisende Lebensweise näher lag - ein Zug, den sie als Politikerin wohl auch brauchte.

Ihre ersten Berührungspunkte mit der bürgerlichen Frauenbewegung erhielt sie 1906 in Göttingen in den von ihr besuchten Oberlehrerinnenseminaren. 1914 gründete sie in Hamburg den Verband der akademisch gebildeten Lehrerinnen mit und wurde bald dessen Vorsitzende. Auch war sie 1915 Gründungsmitglied des Stadtbundes hamburgischer Frauenvereine, dessen stellvertretende Vorsitzende sie bis 1918 und in dessen Vorstand sie bis 1933 war. Ihre pädagogischen Fähigkeiten stellte sie der Frauenbewegung durch stundenweisen Unterricht an der Sozialen Frauenschule zur Verfügung. Außerdem war sie in der 1912 gegründeten Vereinigung für Frauenstimmrecht aktiv, der es in erster Linie um die Gleichstellung von Frau und Mann im vorgegebenen Wahlrecht ging. Die Forderung nach Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts stand erst an nächster Stelle. Emmy Beckmann wurde Helene Langes Nachfolgerin als Bundesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnen Verbandes. Dieser Verband forderte neben dem gleichberechtigten Zugang von Mädchen zu allen Bildungseinrichtungen auch die gesonderte Mädchenschule. Er war der Überzeugung, dass nur in einer gesonderten Mädchenschulen dem „spezifischen Wesen der Frau" Rechnung getragen werden könne. 1933 löste sich der ADLV auf.

Emmy Beckmann schrieb weit über 100 Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, u. a. für die Zeitschrift der bürgerlichen Frauenbewegung „Die Frau". Zudem verfasste sie Broschüren, und zwischen 1926 und 1936 gab sie zusammen mit Irma Stoß die Reihe Quellenhefte zum Frauenleben in der Geschichte (26 Bände) heraus. 1955 setzte sie die Arbeit auf diesem Gebiet fort und gab, zusammen mit der Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft für Mädchen- und Frauenbildung, Dr. Elisabeth Kardel, die Quellen zur Geschichte der Frauenbewegung heraus, die vornehmlich für Schulen gedacht waren. 1956 und 1957 veröffentlichte sie die Briefsammlungen von Gertrud Bäumer und Helene Lange.

1945, gleich nach dem Krieg bildete Emmy Beckmann u. a. mit Olga Essig (siehe zu ihr in der Rubrik: Frauen auf anderen Hambruger Friedhöfen, hier Friedhof: Bornkamp/Altona) den Frauenausschuss. 1946 gehörte sie zu den Mitbegründerinnen des Hamburger Frauenringes, in dem sie bis 1952 im Vorstand tätig war. 1948 gründete sie den Hamburger Akademikerinnenbund mit. Von 1949 bis 1952 leitete sie den Deutschen Akademikerinnenbund. 1947 war sie auch an der Bildung der Arbeitsgemeinschaft für Mädchenbildung beteiligt.

Ihren politischen Weg schlug Emmy Beckmann wohl erst ein, nachdem sie in der bürgerlichen Frauenbewegung führende Positionen errungen hatte. Durch ihren Bruder lernte sie die Schriften des Liberalen Friedrich Naumann kennen. 1914 besuchte sie eine Veranstaltung der Hamburger Vereinigten Liberalen, und 1918 nahm sie an einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der Fortschrittlichen Volkspartei (FVP) teil. Als Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) wurde sie 1921 in die Hamburgische Bürgerschaft gewählt. Dort war sie hauptsächlich für Schul- und Bildungsfragen zuständig. Sie wehrte sich auch gegen die Kampagne gegen das Doppelverdienertum, wonach verheiratete Beamtinnen kündigen sollten. Sie erreichte es sogar, dass in Hamburg eine Widerspruchskommission zur Prüfung von Härtefällen eingerichtet wurde. Außerdem sprach sie sich für Frauen in leitenden Positionen aus und forderte, dass analog zu Männern auch Frauen im gleichen Maße verbeamtet werden sollten. Bis 1932 stieg sie innerhalb ihrer Bürgerschaftsfraktion auf den zweiten Platz. Nach 1933 saß Emmy Beckmann nicht mehr in der Bürgerschaft. 1949 nahm sie ihre Tätigkeit aber wieder auf, diesmal für die FDP.

Als 1952 über die einzelnen Abschnitte der neuen Hamburger Verfassung abgestimmt wurde, beantragte Emmy Beckmann den Artikel 33 um den Satz „Dem Senat müssen Frauen angehören" zu erweitern. Damit forderte sie schon damals das, was später mit der Frauenquote erreicht werden sollte. Diese Forderung löste jedoch damals nur „allgemeine Heiterkeit" im Parlament aus.

1957 schied Emmy Beckmann aus Altersgründen aus der Bürgerschaft aus. Ihre Bitte, als Politikerin ihre Nachfolgerin bestimmen zu dürfen, wurde von der FDP-Bürgerschaftsfraktion ignoriert.

Seit 1980 gibt es im Hamburger Stadtteil Niendorf eine Straße, die nach ihr benannt ist: Emmy-Beckmann-Weg.

Text: Rita Bake

Zitate:

[1] Wesentliches aus: Helmut Stubbe-da Luz: Emmy Beckmann, Hamburgs einflussreichste Frauenrechtlerin. In: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 73, 1987.

1a) Kay Dohnke, Dietrich Stein (Hrsg.): Gustav Frenssen in seiner Zeit. Von der Massenliteratur im Kaiserreich zur Massenideologie im NS-Staat. Heide 1997, S. 44.

1b) Kay Dohnke, Dietrich Stein, a. a. O., S. 37.

1c) Helmut Stubbe- da Luz, a. a. O., S. 105f.

[2] Emmy Beckmann: Um Stellung und Beruf der Frau. o. O., o. J. [nach Mai 1932]

Heinz Beckmann

Hauptpastor, Protagonist für die Gleichberechtigung der Theologinnen in der Kirche

8.6.1877

Wandsbek

–

12.8.1939

Sülzhayn/Südharz Sein Grabstein liegt direkt vor dem Garten der Frauen.

Wandsbek

–

12.8.1939

Sülzhayn/Südharz Sein Grabstein liegt direkt vor dem Garten der Frauen.

Mehr erfahren

Heinz Beckmann war der Bruder von Hamburgs erster Oberschulrätin, der Frauenrechtlerin und liberalen Politikerin Emmy Beckmann, und deren Zwillingsschwester Hanna. Der gemeinsame Grabstein der Schwestern steht im Garten der Frauen.

Heinz Beckmanns Grabstein ließ der Verein Garten der Frauen direkt vor die Hecke zum Garten der Frauen verlegen, denn in Fragen der Frauenemanzipation wurde Heinz Beckmann sicherlich durch seine Schwestern sensibilisiert. So setzte er sich für die Gleichberechtigung der Theologinnen ein. Solcherart "Beeinflussung" durch seine Schwestern wurde ihm von einigen Kollegen angelastet. Darüber hinaus vertrat er - wie auch seine Schwester Emmy - liberal demokratische Überzeugungen. So war Heinz Beckmann Sprecher der liberalen Fraktion in der Synode.

Nachdem er 1899 das theologische Examen abgelegt und einige Zeit als Hilfsredakteur für die liberal protestantische Zeitschrift "Christliche Welt" und danach als Pastor an der Wiesbadener Marktkirche gearbeitet hatte, kam er 1920 nach Hamburg an die St. Nikolai-Kirche, wo er als Hauptpastor wirkte. Ethische und religionsphilosophische Fragestellungen waren seine Schwerpunkte. Das Alte Testament war das zentrale Thema, mit dem er sich beschäftigte. "In den zwanziger Jahren setzte Beckmann sich insbesondere dafür ein, dass auch Frauen nach dem Theologiestudium die beiden kirchlichen Examina ablegen und in den kirchlichen Dienst übernommen werden konnten"1). Dazu verfasste er auch Aufsätze in der Zeitschrift der bürgerlichen Frauenbewegung "Die Frau", für die auch seine Schwester Emmy Artikel schrieb. Dass die Theologinnen "(…) wie er es gefordert hatte - auch ordiniert und gleichberechtigt neben den Pastoren tätig werden sollten, war jedoch weder in Hamburg noch in einer andern deutschen Landeskirche zu diesem Zeitpunkt mehrheitsfähig"1). So hielt z. B. Pastor Heinrich Wilhelmi (1888-1968) den weiblichen seelsorgerlichen Einfluss für eine "gefällige sentimentale Modemeinung" und "argumentierte", die Frau sei zwar dem Manne religiös gleichwertig, aber "in der ersten Christengemeinde" sei sie von der öffentlichen Wortverkündigung ausgeschlossen worden. Und so solle es auch bleiben. Mit dieser Einstellung stand er nicht allein. Auch andere Theologen sahen in ihren Kolleginnen Konkurrentinnen nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene. Die Ablehnung der Theologinnen als gleichberechtigte Berufskolleginnen war auch Ausdruck tief verunsicherter Männer, die in Zeiten der Moderne und der aktiven bürgerlichen sowie proletarischen Frauenbewegung in einer Identitätskrise steckten und deshalb die alte, unhinterfragte dominante männliche Geschlechtsidentität aufrechterhalten wollten. Dennoch gelang es mit Heinz "Beckmanns Unterstützung, 1927 ein Pfarramtshelferinnen-Gesetz durchzusetzen, das den Theologinnen nach Ablegung beider Examina eine Tätigkeit mit eingeschränkten Rechten ermöglichte"1). Ein Jahr zuvor hatte Heinz Beckmann aus Wiesbaden die Theologin Margarete Braun an die St. Nikolai-Kirche geholt und für sie eine Pfarrstelle zur Verfügung gestellt. Er ermöglichte es ihr, das zweite theologische Staatsexamen abzulegen und bis 1934 als Pfarramtshelferin zu arbeiten. Für Margarete Braun befindet sich im Garten der Frauen ein Erinnerungsstein.

Dem Nationalsozialismus standen er und seine Schwestern ablehnend gegenüber. "Bei der Einführung des Bischofsamtes 1933 wurde er entgegen der Tradition der Anciennität wegen seiner liberalen Haltung übergangen und verlor fast alle öffentlichen Wirkungsmöglichkeiten" 1).

1) Rainer Hering: Heinz Beckmann, in: Hamburgische Biografie, Personenlexikon, Hrsg. von Wolfgang Kopitzsch und Dirk Brietzke, Bd.1. Hamburg 2001.

Der Grabstein von Heinz Beckmann befindet sich links vor dem Eingang zum Garten der Frauen

Ilona Bodden

Lyrikerin, Kinderbuchautorin und Übersetzerin

8.2.1927

Hildesheim

–

16.4.1985

Hamburg

Hildesheim

–

16.4.1985

Hamburg

Mehr erfahren

„Ich schrieb, wie man läuft, wie man springt. Ich war als Kind viel allein. Wir lebten in einer Gegend, in der es keine kleineren Kinder gab. Beim Schreiben erfand ich meine eigene Welt. Ich schrieb Geschichten, ohne ein bestimmtes Ende.“

Wer Geschichten „ohne ein bestimmtes Ende“ schreibt, hat kein geschlossenes, harmonisches Weltbild wie die Autoren und Autorinnen von Kitschromanen, deren Werke stets mit einem Happy-End vor dem Traualtar enden. Und doch muss es nicht so düster sein wie das Ilona Boddens.

Schon ihre Kindheit muss Illusionen über die Welt erst gar keinen Platz eingeräumt haben. Sie verlief offenbar nicht nur einsam und belastet mit der Pflege ihres kränkelnden Vaters, eines Hildesheimer Buchhändlers. Wenn Ilona Bodden später äußert, dass sie ihre Kinderbücher – etwa 20 – schreiben musste, weil sie nur so die entsetzlichen Verwundungen der eigenen Kindheit überwinden könne, ist zu vermuten, dass diese Kindheit noch ganz andere Zumutungen für sie bereithielt. Doch auch später scheint sich Ilona Boddens Verhältnis zur Welt nicht wesentlich geändert zu haben. Ihre Lyrik ist oft düster und trotz der Veröffentlichung ihrer Gedichte in zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften, in Anthologien und selbstständigen Lyrikbänden, trotz der Übersetzungen ins Italienische und Ungarische und der Verleihung mehrerer Lyrik-Preise in Italien zog Ilona Bodden, die auch als Übersetzerin aus dem Englischen, Französischen und Italienischen gearbeitet hat, die erschütternde Bilanz:

„Zu früh

Viel zu früh –

Doch die gestundete Frist ist um.

Es gilt die Rechnung zu begleichen.

Aufrichtige Freunde: keine.

Wenig Freude.

Essen und Trinken: karg.

(Die letzten zwei Flaschen Wein waren geschenkte)

Die meisten Ausgaben für nutzlose

Medikamente verschwendet.

(Gegen Taubheit gibt es kein Heilmittel)

Summa summarum:

Die Kosten sind ausgeglichen –

Ich bleibe der Welt schuldig,

was sie mir schuldig geblieben ist.“

Ilona Bodden nahm sich am 16. 4. 1985, wenige Tage nach ihrem Mann, dem Journalisten Günter Löbering, in ihrer Wohnung in der Hoheluftchaussee im Alter von 58 Jahren das Leben.

Geblieben sind ihre Bücher: „Pappeln schwarze Federn aus Nacht. Gedichte“ (1960); „Erinnerung an einen Obelisken“ (1974); „Der gläserne Vogel. Gedichte gegen die Zeit“ (1980); „Schattenzonen. Gedichte außerhalb der Zeit“ (1981); „Die Gehäuse der Zeit. Neue Gedichte“ (1983).

Text: Brita Reimers

Quellen:

Ilona Bodden: Steinerne Gärten. Mit einem Vorwort von Ingeborg Drewitz. Karlsruhe 1987.

Julie de Boor

Portraitmalerin

21.7.1848

Hamburg

–

4.6.1932

Hamburg

Hamburg

–

4.6.1932

Hamburg

Mehr erfahren

Julie de Boor stammte aus einer angesehenen jüdischen Arztfamilie. Ihr Vater war der Arzt und Chirurg Dr. Moritz Unna, der Bruder der Dermatologe Dr. Paul Gerson Unna, nach dem der Unna-Park benannt ist. Sie besuchte Privatkurse bei Eleonore Göttsche und erhielt Zeichen- und Malunterricht bei Bernhard Mohrhagen und Herrmann Steinfurth. Es wird sich bei all dem vermutlich um die damals übliche Ausbildung für höhere Töchter gehandelt haben. 1873 heiratete sie den aus einem uralten holländischen Adelsgeschlecht stammenden Juristen und Bankier Adrian Ploos van Amstel und folgte ihm nach Heidelberg. Doch noch bevor die gemeinsame Tochter Paula am 20. November 1874 geboren war, erschoss sich Adrian Ploos van Amstel, vermutlich wegen finanzieller Schwierigkeiten.

Julie de Boor ging zunächst nach Berlin, um sich bei dem Genre- und Bildnismaler Karl Gussow ausbilden zu lassen, und später nach Paris zu dem gesuchten Portraitmaler Emile Auguste Carolus-Duran. Doch eigentlich verstand sie sich als Schülerin des spanischen Malers Diego Velásquez (1599-1660), der auch ihren Lehrer Carolus-Duran stark beeindruckt hatte. 1880 kehrte Julie de Boor nach Hamburg zurück. Mit ihrer Tochter Paula lebte sie im Hause ihres Vaters und arbeitete in Ateliergemeinschaft mit dem Schlachtenmaler Claus Herrmann de Boor in der Rothenbaumchaussee 197. 1889 heiratete das Paar und zog in das nach seinen eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen gebaute einstöckige Haus mit Atelier im Dach in die Moorweidenstraße 19 (heute steht dort das Elysée-Hotel). Paula wurde in die Obhut einer französischen Pastorenfamilie in Mailand gegeben.

Das gemeinsame Leben des Künstlerehepaares war nur von kurzer Dauer. Am 30. November 1889 starb Claus Herrmann de Boor.

Unterstützt durch ihre gesellschaftlichen Beziehungen, die ihr Haus zum Sammelpunkt künstlerisch interessierter Menschen machten, insbesondere aber durch ihren Mentor, den Bürgermeister Carl Petersen, war Julie de Boor schnell zu einer beliebten Portraitmalerin mit zahlreichen Aufträgen geworden. Ca. 500 Portraits und Kniestücke in Öl auf Holz oder Leinwand und in Kreide entstanden bis zu ihrem Tod, darunter auch ein Gruppenbild der sieben Rathausbaumeister, das Julie de Boor dem Rathaus zur Eröffnung 1897 stiftete und das im "Rosenkranz" im Ratsweinkeller hängt.

Trotz aller Anerkennung und Wertschätzung starb Julie de Boor als verbitterte Frau. Sie konnte oder wollte wohl nicht begreifen, dass ihre Kunst, die akademische Portraitmalerei, bereits zu ihren Lebzeiten einer vergangenen Epoche angehörte.

Hannelore Borchers

verh. Ausborn

Malerin

Buhnen 1961

Venezianischer Karneval 1979/81

20.11.1932

Warte

–

18.12.1990

Hamburg

Warte

–

18.12.1990

Hamburg

Mehr erfahren

"Die Hamburger Malerin Hannelore Borchers hat fast ihr ganzes Leben lag im Stillen gearbeitet und sich dabei dem herrschenden Kunstbetrieb verweigert, weshalb ihr Schaffen zu Unrecht in Vergessenheit geriet," 1) schreibt der Kunsthistoriker Hanns Theodor Flemming. Sie begann ihre künstlerische und Kunsterzieherinnen-Ausbildung im Alter von 20 Jahren und besuchte bis 1958 die Hochschule für bildende Künste (HfbK) in Hamburg, wo sie bei den Malern Kurt Kranz und Willem Grimm lernte. Im Alter von 26 Jahren wurde sie Kunstpädagogin am Gymnasium für Mädchen in Hamburg Gross-Flottbek (heute: Gymnasium Hochrad). 1966 wechselte sie an das Emilie-Wüstenfeld- Gymnasium und war dort bis 1988 tätig. 2) Zwischen 1955 und 1961 führte sie eine Lebensgemeinschaft mit dem gleichaltrigen Maler Volker Meier, der ebenfalls an der HfbK bei Willem Grimm studiert hatte.

Ihr freies Schaffen begann Hannelore Borchers "mit

dunkeltonigen Strandbildern, Küstenlandschaften und Stillleben in denen noch spätexpressionische Stilelemente eines Willem Grimm auf veränderter Ebene fortleben. Ihre düster getönten Darstellungen von Fischernetzen, Buhnen, Metallgerüsten, Mauern und Häuserwänden sind von einer schwermütigen Stimmung erfüllt (…)." 1) Ihre zahlreichen Reisen nach Skandinavien, London und Irland inspirierten sie zu weiteren Bildern mit Motiven von Meeres- und Küstenpanoramen "aus Dänemark mit Sturmwolken und weiten Horizonten, die in nuancenreichen Farbvaleurs die spezifische Atmosphäre der skandinavischen Landschaft veranschaulichen. Das gilt nicht minder für die Bilder aus der Folgezeit, die durch Eindrücke von zahlreichen Reisen in den Norden, nach London und vor allem nach Irland geprägt wurden. Irische Moore und Kliffs sind in regnerisch verschwommenen Blaugraugrüntönen einer äußerst differenzierten Palette geschildert, in der die eigegenartige Stimmung des Insellandes zu autonomem malerischem Ausdruck gelangt." 1) Von 1963 bis 1988 war Hannelore Borchers mit dem ein Jahr älteren Maler Gerhard Ausborn verheiratet, der ebenfalls zur selben Zeit wie sie an der HfbK bei Willem Grimm studiert hatte. Im Jahr ihrer Heirat wurde das Ehepaar Gründungsmitglied der "Neuen Gruppe Hamburg", ein Zusammenschluss von ca. 22 jüngeren Künstlerinnen und Künstlern, der auf keine bestimmte Kunstrichtung festgelegt war. In den 1970er Jahren wandte sich Hannelore Borchers "durch Eindrücke aus Prag, Venedig und Ephesus mehr und mehr [dem] Architektonischen und Figürlichen" 1) zu. "Die tänzerisch bewegten Barockfiguren auf der Prager Karlsbrücke, die antiken Statuen, Torsen und Ruinen der ionischen Tempel und Arkaden von Ephesus, besonders aber die venezianischen Figurinen der Commedia dell'Arte vor der sparsam angedeuteten Kulisse der Lagunenstadt, bilden nun die Themenkreise für anspielungsreiche Kompositionen in Öl oder Gouache, in denen das jeweilige Motiv oft symbolische Bedeutung gewinnt. Das gilt vor allem für die von surrealer Magie erfüllten Palazzi-Interieurs aus Venedig (…) Marmorsäulen und geometrisch gemusterte Marmorfußböden, zwischen denen sich bizarr maskierte Gestalten und seltsam verkleidete Paare des Carnevale di Venezia bühnenhaft bewegen, (…). In diesen Gemälden erreichte Hannelore Borchers einen Gipfel ihres eigenständigen Schaffens." 1)

Hannelore Borchers war auch eine hervorragende Zeichnerin. Sie schuf Bleistift- und Federzeichnungen sowie Schwarzweißradierungen. "Am Ende ihres Lebens wandte sich die Malerin schließlich noch dem bildnerischen Verfahren der Collage zu, deren Teile sie aus Ausschnitten illustrierter Zeitschriften symbolhaltig zusammenfügte, wobei aus Formen Bedeutungen entstanden und umgekehrt. Bildtitel wie ‚Adriatisches Unwetter', (…) ‚Götterdämmerung', ‚Gipfelstürmerei', (…) deuten auf derartige formal-motivische Wechselbeziehungen." 1)

Quelle:

1) Hanns Theodor Flemming: Hannelore Borchers 1932-1990. Eine Retrospektive, 28.10. bis 13.12.1991. Galerie Christian Zwang Hamburg. Katalog 6.

2) freundliche Auskunft von Renate Vidal, ehemalige Schülerin von Hannelore Borchers.

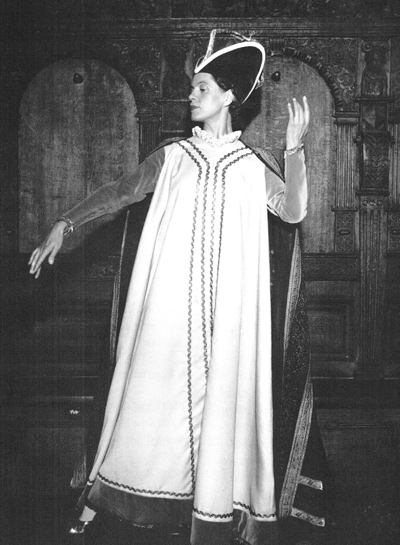

Freca-Renate Bortfeldt

verh. Lohkamp

Schauspielerin und Theaterregisseurin

5.5.1909

Hamburg

–

17.3.1986

Hamburg

Hamburg

–

17.3.1986

Hamburg

Mehr erfahren

Bevor Freca-Renate Bortfeldt in Hamburg ein Engagement als Schauspielerin bekam, war sie schon seit 1930 auf verschiedenen Bühnen Deutschlands aufgetreten, so in Stralsund, Bochum, Königsberg und Bremen. 1942 kam sie nach Hamburg ans Thalia Theater. Ein halbes Menschenleben gehörte die mit dem ebenfalls am Thalia Theater engagierten Kollegen Emil Lohkamp verheiratete Schauspielerin zum Ensemble. Auch ihr Bruder Hans-Robert Bortfeldt war dort eine Zeitlang engagiert. Als Salonschlange und elegante Gesellschaftsdame war Freca-Renate Bortfeldt eine Favoritin der Abonnentinnen und Abonnenten. Aber auch

moderne Regisseure schätzten ihr Talent. Unter Hans Neuenfels hatte sie als Großmutter in "Bernarda Albas Haus" einen herausragenden Erfolg.

Freca-Renate Bortfeldt trat auch im Fernsehen auf, so z. B. in: "Zwei wie wir... und die Eltern wissen von nichts" (1966), "Ein besserer Herr" (1973) und in der NDR-Kriminalhörspielserie "Die Jagd nach dem Täter" (1957-1964) sowie in dem Hörspiel von Karol Sidon "Göttin Welt".

Als Theaterregisseurin hatte Freca-Renate Bortfeldt ebenfalls Erfolg. So inszenierte sie zwischen 1949 und 1969 am Thalia Theater Kindermärchen. Unter dem männlichen Pseudonym Wilhelm Strahl übernahm sie auch deren Bearbeitung. Freca-Renate Bortfeldt inszenierte z. B. am Thalia Theater 1949 das Märchen "Aschenputtel"; 1951 "Der gestiefelte Kater" und "Schneewittchen"; ein Jahr später "Dornröschen" und 1968 "König Drosselbar". Das 1953 unter ihrer Regie aufgeführte Märchen "Schneeweißchen und Rosenrot" wurde von der ARD als Film aufgezeichnet und an den Weihnachtsfesttagen vom NWDR ausgestrahlt.

Diese Inszenierungen brachten ihr den Spitznamen "Pfefferkuchen-Fehling" ein.

Karli Bozenhard

(Karoline, geb. Hücker)

Schauspielerin am Thalia-Theater von 1889 bis 1930 und von 1941 bis 1943

Karli Bozenhard: Staatsarchiv Hamburg

11.6.1865/1866 ?

Wien

–

1.2.1945

Hamburg

Wien

–

1.2.1945

Hamburg

Mehr erfahren

Der Name Bozenhard ist aus der Geschichte des Thalia Theaters nicht wegzudenken. Über 40 Jahre gehörten Albert und Karli Bozenhard dem Ensemble des Thalia-Theaters an, hier lernten sie sich kennen und standen oft gemeinsam auf der Bühne, wobei allerdings Albert Bozenhard der talentiertere von beiden war und sich zudem einer ungewöhnlichen Beliebtheit beim Publikum erfreute.

Ihren Werdegang soll die gebürtige Wienerin im folgenden selbst erzählen, da ihre Worte viel von ihrer frischen und volkstümlichen Art und Begabung verraten: „Ich bin wie jeder Mensch geboren, und zwar in Wien, im Josefstädter Theater, somit ein richtig gehendes (d.h. gehend erst nach 11 Monaten)Theaterkind; mein Vater war am k.k. priv. Theater in der Josefstadt Hausinspektor, und ich war das, verzeihen Sie, zwölfte aber dafür auch das letzte Kind meiner Eltern, gerade gewachsen, nicht hässlich, nicht schüchtern – und schon mit 2½ Jahren spielte ich meine erste Rolle, einen Ritter in dem Kindermärchen ‘Der verzauberte Apfelbaum’; nach 5 Jahren sang ich schon Couplets, spielte alle Hauptrollen in den Kindervorstellungen und war in meinem 7. und 8. Jahr gleichzeitig an drei Wiener Bühnen engagiert. Es kam einmal vor, dass ich an einem Abend an allen drei Theatern spielte, im Josefstädter den kleinen Hamlet in ‘Therese Krones’, im Burgtheater das blutige Kind in ‘Macbeth’ und im Carltheater den kleinen Gottlieb in ‘Mein Leopold’ – immerzu im Fiaker hin und her – es war ein richtiges ‘Geriss’ um die kleine Hücker. Später reiste ich dann als so genanntes Wunderkind mit Soloszenen und Vorträgen und erspielte mir ein Vermögen; Nicht wie andere Kinder mit Puppen und Spielzeug verbrachte ich meine Jugend – mein Tummelplatz war immer das Theater! Trotzdem war ich eine Muster- und Vorzugsschülerin und durfte nach einer Extraprüfung die Schule ein Jahr früher verlassen – um gastieren zu können. Als erwachsener Mensch blieb mir nichts erspart in meiner Laufbahn, ich habe die Misere des Meerschweinchens (sprich: Schmiere) kennengelernt und könnte darüber Dramen und Humoresken schreiben – vielleicht tue ich´s auch noch. Dann kamen zwei herrliche Jahre mit dem Münchener Ensemble unter Max Hofpauer – das waren fortwährend Triumphzüge. Von da weg war wieder einmal das ‘Geriss’ um mich: Maurice engagierte mich für das Hamburger Thalia-Theater, gleichzeitig wollte mich Anno für das königliche Schauspiel in Berlin, und Förster vom Wiener Burgtheater bot Maurice eine Entschädigung, wenn er mich freiließ, aber Maurice bestand auf meinem Kommen und – ich bin froh – denn wie hätte ich sonst meinen Mann gekriegt? Was ich in den 28 Jahren meines Hamburger Wirkens teils gut, teils weniger gut, teils schlecht gemacht – ich weiß es nicht. Als ich herkam waren es die Louisen, die Galottis und Heros, später die Anzengruber-Jungfrauen, noch später die Röss'l-Wirtin, dann Gina (Wildente) und jetzt sind's die melierten, grauen und weißköpfigen guten und bösen Mütter – aber nur auf den Brettern -, sonst fühle ich mich noch wie in der Zeit meiner Wunderkindreisen, von denen ich immer noch meinem Mann erzählen muss“ 1)

Diesem autobiographischen Text aus dem Jahre 1917 ist nur noch hinzuzufügen, dass Karli Bozenhard anlässlich ihres 40. Bühnenjubiläums, 1929, als erste Frau am Thalia-Theater zum Ehrenmitglied ernannt wurde. 1930 trat das Ehepaar Bozenhard in den Ruhestand und verließ die Stadt, um sich in Stuttgart niederzulassen. Am 13.Januar 1939 starb Albert Bozenhard. Seine Frau kehrte nach Hamburg zurück und trat von 1941 bis 1943 erneut am Thalia-Theater auf.

Seit 1958 gibt es im Stadtteil Hohenfelde den Bozenhardweg. Er war nach Albert Bozenhard, dem Schauspieler und Ehemann von Karli Bozenhard,benannt. 2001/2002 wurde die ebenso bedeutende Ehefrau Karli Bozenhard miteinbezogen, so dass der Weg nun nach beiden Personen benannt ist.

Diese Erweiterung erfolgte auf Initiative von Dr. Rita Bake. Es gab in Hamburg vierzehn Straßen- und Wegenamen, die nach den Nachnamen beutender Männer benannt waren, deren weibliche Angehörige mit selben Nachnamen aber ebenso Bedeutendes geleistet hatten. Rita Bake hatte deshalb die Idee, diese Straßen, ohne dass die Namensgebung verändert werden musste – was immer zu erheblichen Schwierigkeiten mit den Anwohnerinnen und Anwohnern führt - auch nach diesen beutenden Frauen selben Namens zu benennen, und zwar indem die an den Straßenschildern angebrachten Erläuterungsschildchen mit dem Namen der Frau ergänzt werden. Der Senat nahm die Initiative auf und somit wurden durch diese Aktion vierzehn bedeutende Frauen durch einen Straßennamensgebung geehrt.

Text: Brita Reimers

Zitat:

[1] Zitiert nach: Richard Ohnsorg: Fünfundsiebzig Jahre Hamburger Thalia-Theater. Vergangenheit und Gegenwart. Festschrift zum 9. November 1918. Hamburg 1918.

Hedwig Wanda Anna Berta Marie von Brandenstein

Eine der ersten niedergelassenen Ärztinnen in Hamburg

13.06.1886

Hamburg

–

30.05.1974

Hamburg

Hamburg

–

30.05.1974

Hamburg

Mehr erfahren

Hedwig von Brandenstein war die Jüngste von zehn Geschwistern. Nur über den Beruf bzw. den sozialen Stand ihres Vaters erfahren wir etwas: er war Oberstleutnant gewesen.

Hedwig von Brandenstein besuchte in ihrer Jugend das Internat Stift Heiligengrabe in der Mark Brandenburg. 1905 machte sie an einem Erfurter Realgymnasium das Abitur. Danach absolvierte sie ein zehnsemestriges Medizinstudium in Straßburg, Freiburg, Heidelberg und Berlin. Während ihrer Straßburger Studienzeit musste sie die Erlaubnis jedes einzelnen Professors für den Besuch seiner Vorlesungen einholen. Oft wurde ihr dies abgelehnt.

Im Mai 1910 schloss sie in Heidelberg das Medizinstudium mit dem Staatsexamen ab. Nach dem Studium war sie als Medizinalpraktikantin an der Heidelberger Universitätspoliklinik und später an der Universitäts-Frauenklinik in Halle tätig.

1911 promovierte Hedwig von Brandenstein. Im selben Jahr erhielt sie ihre Approbation. 1913 wurde sie als Ärztin am Virchow-Krankenhaus Berlin und von September 1913 bis September 1914 als Hilfsärztin am Waisenhaus Berlin tätig. Danach war sie von 1914 bis 1918 Assistentin am Institut für Geburtshilfe Hamburg und von 1917 und 1961 niedergelassene Ärztin in Hamburg. Zwischen 1919 und 1951 fungierte sie auch als Postvertrauensärztin. Auch arbeitete sie nach dem Zweiten Weltkrieg in verschiedenen Ausschüssen der Ärztekammer und fungierte einige Zeit als Vorstandsmitglied im Deutschen Akademikerinnenbund.

Insgesamt 47 Jahre lang war Hedwig von Brandenstein als Hausärztin und 40 Jahre lang als Geburtshelferin tätig. Nebenamtlich arbeitete sie als Vertrauensärztin. Hedwig von Brandenstein war wegen ihrer liebenswürdigen, menschlichen und geistigen Lebensart eine beliebte Nachbarin. Sie wohnte in der Fontenay 5.

Hedwig Brandt

geb. Stosch-Sarrasani

Die rechte Hand ihres Vaters, Direktor des Zirkus Sarrasani

1.3.1896

Berlin

–

28.2.1957

Hamburg

Berlin

–

28.2.1957

Hamburg

Mehr erfahren

Hedwig Stosch-Sarrasani war die Vertraute ihres Vaters Hans Stosch (1873-1934). Nach der Schule - anfangs besuchte sie ein Pensionat in Dresden, später ein Internat in der Schweiz - wurde Hedwig ab ihrem 14. Lebensjahr in die Arbeit des Zirkus mit einbezogen: als Kunstreiterin, Kassiererin und auch als ein Mitglied des "Putztrupps", der nach den Vorstellungen aufräumen und saubermachen musste. Doch das Verhältnis von Vater und Tochter trübte sich, als Hedwig auf einer gemeinsamen Reise mit ihrem Vater nach Hamburg, ihren zukünftigen Ehemann kennenlernte. Hans Stosch war mit seiner Tochter auf der Werft Blohm + Voss, um Verhandlungen

über einen Schiffstransport seines Zirkus nach Südamerika zu führen. Für diese Gespräche wurde ihnen "der beste Mann der Werft", der Leiter der Reparaturabteilung, vorgestellt.

1920 heiratete die 24-Jährige gegen den Willen ihres Vaters, der bereits während des Ersten Weltkrieges "einen Mann vom Fach" für sie ausgesucht hatte. Hedwig zog nach Hamburg und bekam ein Jahr nach der Hochzeit ihr erstes Kind, ein Mädchen, dem 13 Monate später ein Junge folgte. Diese Geburtenabstände glichen denen von Hedwig und ihrem Bruder und führten deshalb bei den Zirkusleuten zu abergläubischen Vermutungen; die Folge: Vater und Tochter versöhnten sich und fortan reiste Hedwig Brandt immer mal wieder für einige Monate zu ihrem Vater, um ihm bei der Zirkusarbeit zu helfen. Musste der Vater auf Reisen, war die Tochter die Generalbevollmächtigte des Zirkus. Zwischen 1920 und 1925 bekam Hedwig Brandt zwei weitere Kinder. Ein Dienstmädchen half im Haushalt, und während Hedwig Brandts Abwesenheit wurden die Kinder von der Schwägerin betreut. Nach dem Tod ihres Mannes stürzte Hedwig Brandt in eine schwere wirtschaftliche Krise: Blohm & Voss zahlte ihr nicht die (Witwen) Betriebsrente. Dies belastete sie sehr und machte sie krank. Trotzdem war sie voller Begeisterung dabei, als 1955 Fritz Mey, ein ehemaliger Mitarbeiter des 1945 in Dresden ausgebombten Zirkus Sarrasani, mit Spendengeldern versuchte, das Unternehmen wieder aufzubauen. Sofort gab sie ihr Einverständnis für den Zirkusnamen "Sarrasani" und reiste 1956 zu dessen Eröffnungsvorstellung nach Mannheim. Ein Jahr später verstarb sie.

Olga Brandt-Knack

Ballettmeisterin, Bürgerschaftsabgeordnete

29.6.1885

Hamburg

–

1.8.1978

Hamburg

Hamburg

–

1.8.1978

Hamburg

Mehr erfahren

Im Alter von zehn Jahren begann Olga Brandt in der Kindertanzschule des Hamburger Stadttheaters mit der Ballettausbildung in klassischem- und Ausdruckstanz. Sie gehörte dem Theater von 1900 bis 1933 an. Von 1901 bis 1922 tanzte sie dort im Corps de Ballet, avancierte 1907 zur Solotänzerin und 1922 zur Leiterin der Tanzgruppe des Hamburger Stadttheaters. Sie ging mit ihrer Gruppe auf Gastspielreisen, so nach Stockholm, Kopenhagen, Den Haag, Scheveningen und Lille.

Neben ihrer tänzerischen Arbeit engagierte sich Olga Brandt-Knack auch auf standespolitischem Gebiet. Sie gründete 1908 den „Deutschen Tänzerbund" und setzte sich als seine Sprecherin für die Belange ihrer Berufskolleginnen und -kollegen ein. Von 1918 bis 1933 war Olga Brandt-Knack kulturpolitische Referentin der „Genossenschaft der Bühnenangehörigen“.

Als Olga Brandt-Knack die Leitung des Balletts des Stadttheaters - unter ihrer Regie Tanzgruppe genannt - übernahm, wurde sie die Nachfolgerin von Alfred Oehlschläger. Unter ihm hatte sich das Ballett auf Tanzeinlagen in Opern und Weihnachtsmärchen beschränkt - von Reformbestrebungen im Tanz war noch nichts zu spüren. Aber auch unter der Leitung Olga Brandt-Knacks blieb es fast ausschließlich bei tänzerischen Einlagen in Operninszenierungen. Sie durfte nicht anders agieren. Rudolf Maack schreibt dazu: „Wer in den 20er Jahren in Hamburg Tanz sehen wollte, mußte ins Curiohaus oder zu Labans Vorstellungen gehen. Denn an der Dammtorstraße [dort stand das Stadtheater] führte Tanz nur ein Aschenbrödel-Dasein. Dafür sorgte Leopold Sachse [Intendant des Stadttheaters]. Olga Brandt (...) durfte ihre kleine Mädchenschar regelmäßig in Operneinlagen und allenfalls auf seltenen Matineen vorzeigen. Dabei hatte sie sich in Dolly Haas, Carmen Holtz und Lotte Krause aus ihrer Kindertanzgruppe einen tüchtigen Nachwuchs erzogen."1)

Ihr einziges selbstständiges Ballett war „Der Gaukler und das Klingelspiel", welches 1929 im Stadtheater aufgeführt wurde. Und auch nur einmal durfte sie in einer Abendveranstaltung nach „Don Pasquale" mit ihrer Tanzgruppe eine Pantomime aufführen.

Olga Brandt-Knack hielt aber mit ihren Reformideen nicht hinter dem Berg, sondern lieferte sich eine heftige Kontroverse mit ihrem Intendanten Leopold Sachse. Sie stritten sich besonders über die Bedeutung der Musik beim Tanz. Für Leopold Sachse, der von Haus aus Musiker war, stand natürlich die Musik im Vordergrund und nicht der Tanz - und so machte er 1930 - als er als Gastgeber des Internationalen Theaterkongresses in Hamburger Stadtheater fungierte, deutlich, dass er nicht der Ansicht sei, dass die Musik beim Tanz die Zubringerrolle spielen dürfe: „Wenn die Tänzer sich nicht scheuten, Beethoven zu vertanzen, dürften sie sich über die Ablehnung der Musiker nicht wundern. Er selbst als Musiker könne seiner großen Liebe zum Tanz naturgemäß nur in bescheidenem Maße nachgehen. ‚Ich sollte mir wohl von meiner Ballettmeisterin für den Tanz in der Oper die Regie vorschreiben lassen? Das wäre ja noch schöner!`"1) Olga Brandt-Knack, die gemeint war: „saß dabei, und ihre Miene sagte: Da hört ihr es." 1)

Olga Brandt-Knack stand dem modernen Ausdruckstanz sehr aufgeschlossen gegenüber. Er stellte den überlieferten Formen der Tanzkunst eine Bewegung gegenüber, die sich aus dem Eigenrhythmus des Körpers rekrutierte. In einem von Olga Brandt-Knack 1926 im Bühnenalmanach verfassten Artikel über „die Umgestaltung des Opernballetts" gab sie einen Blick auf die Entwicklung der neuen Tanzform: „Es ist fast als eine Selbstverständlichkeit zu bezeichnen, dass die neue Tanzform auch auf dem Theater Kräfte wachrief, die das innige Bedürfnis hatten, die im Schematismus erstarrte Ballettkunst neu zu gestalten. Der Tanz war im Laufe der Zeit zur schablonenmäßigen Einlage in der Oper herabgewürdigt. Gelegentlich gegebene selbstständige Balletts oder Pantomimen werden ihrer Einförmigkeit halber vom Publikum meist abgelehnt. Erst als der Siegeszug der Russen einsetzte, begann man zu ahnen, dass der Tanz nicht nur ein geist- und seelenloses Gehüpfe und einen Triumph der Beinmuskeln über den übrigen Körper bedeutet, sondern dass Ernsteres, Höheres die Triebfeder des Tanzes ist (...)." 2)

Um ihre Ideen der neuen Tanzform zu verwirklichen, zog sie in den 1920-er Jahren mit der Tanzschule des Stadttheaters ins Vogt`sche Konservatorium im Curio-Haus. Hier war auch schon Mary Wigmann mit ihren musiklosen Tänzen aufgetreten. Auch nahm sie Kontakt mit dem Tänzer und Choreographen des Bewegungstanzes Rudolf von Laban auf.

Es war Olga Brandt-Knack jedoch bewusst, dass es immer einen Unterschied zwischen dem Tanz im Konzertsaal und dem auf der Opernbühne geben wird. Denn: „Beim Tanz im Theater kommt es nicht nur darauf an, Musik zu tanzen, sondern der Inhalt des Tanzes muss sich auch dem gegebenen Milieu anpassen. Es wird deshalb die Tanzform im Theater immer eine andere sein und bleiben müssen, als der jetzt in den Konzertsälen gebrauchte Stil, der allerdings schon anfängt, bei einigen seiner besten Vertreterinnen stereotyp zu wirken. (...). Der Tanz im Theater will als Teil der Gesamtwirkung der Oper beurteilt sein. Es darf nicht, wie das bei früheren Balletts die Regel war, aus dem Gesamtbild besonders hervortreten, Rhythmus ist das oberste Gesetz, in dem sich Musik, Bewegung und Farbe zu vereinen haben. Dieses Ziel wird erst dann voll erreicht werden, wenn der tänzerische Nachwuchs unserer Opernbühnen in diesem Geiste erzogen ist. Die von mir gewollte Umgestaltung des Opern-Balletts bedarf eines Neuaufbaues von unten herauf. Erfreuliche Erfolge sehen wir bereits an manchem größeren Theater. (...) Auch am Hamburger Stadttheater wird die Tanzschule nach den von mir angedeuteten Richtlinien geleitet. Und ich darf wohl sagen mit zunächst bescheidenen, aber offensichtlichen Erfolgen."2)

Angesichts der unterschiedlichen Aufgaben, die der Tanz in der Oper und im Konzertsaal hatte, versuchte Olga Brandt-Knack eine Synthese von klassischem Ballett und Ausdruckstanz herzustellen. Dazu bekam sie 1930 mit ihrer Choreographie der Bewegungsszenen der Gluckschen Oper „Orpheus und Eurydike", die im Stadttheater zur Aufführung kam, Gelegenheit.

Olga Brandt-Knack hatte mit ihrer neuen Tanzform Erfolg. Hans Wölffer lobte Olga Brandt-Knacks Tanzgruppe 1926 im Bühnenalmanach: „Diese Gruppe ist nicht nur Tanzgruppe, nicht nur ‚Ballett`, sie ist darüber hinaus in stilistischer Hinsicht ein durchaus selbständiger Faktor im modernen Kunstleben. Diese Eigenschaft hebt sie aus der Masse der heutigen Tanzgruppen von vornherein heraus. Sie erfordert als Leiterin eine tiefgründliche stilistische Kapazität; nicht nur Olga Brandt sein, sondern jeweils etwa Mozart und Brandt; Verdi und Brandt oder Strauß und Brandt zu einer Schöpfung von eigenem Werte zu verbinden, wird ihre Aufgabe sein. (...) In der grundsätzlichen Tendenz ihres Schaffens teilt Olga Brandt die Bestrebungen des modernen Ausdrucksballetts. Doch wird man bei dieser Tanzgruppe nie den Eindruck uferlosen Experimentierens erhalten haben; den Blick unbeirrbar auf das Neue gerichtet, verliert sie nicht den Kontakt mit den überlieferten Werten klassischer Tanzkunst. Die ewige Antithese Oper und Drama, Ballett und Ausdruckstanz wird hier zur Synthese zwischen der Technik des klassischen Balletts als Mittel und dem Ausdrucksvermögen des modernen Tanzes als Zweck."3)

Als Olga Brandt-Knack 1918 Mitglied der SPD wurde, verband sie Politik und Tanz miteinander. Häufig trat sie mit ihrer Tanzgruppe auf der Bühne des Gewerkschaftshauses am Besenbinderhof auf, und nach dem Ende des Ersten Weltkrieges gründete sie zusammen mit dem Schauspieler Adolf Johannsson den Arbeiter-Sprech-und Bewegungschor, der dann Ende der 1920-er Jahre von Lola Rogge (siehe die Installion zu ihr im Garten der Frauen) übernommen wurde.

1932 gründete sie zusammen mit Lola Rogge und anderen die Vereinigung „Tanz in Hamburg e.V.", um „das am künstlerischen Tanz interessierte Publikum zu sammeln, ihm den Genuss regelmäßiger Tanzveranstaltungen zu verschaffen und wenn irgend möglich, ein eigenes Tänzerhaus zu errichten, das als eine Heimstätte für den Tanz und die Tänzerschaft gedacht ist." Im Januar 1933 veranstaltete „Tanz in Hamburg e.V." seine erste Matinee mit Hamburger Tanzkomponisten. Aber noch im selben Jahr wurde die Vereinigung in den „Kampfbund für Deutsche Kultur" gleichgeschaltet. Dieser „Bund" wurde von den Nationalsozialisten errichtet, um sich den Tanz dienstbar zu machen. Nach nationalsozialistischer Auffassung bestand die Aufgabe des Tanzes darin, „als ein guter Treuhänder echter deutscher Kulturentwicklung zu wirken, und dabei einerseits alle wirklich gesunden künstlerischen Strömungen zu unterstützen und zu fördern, andererseits aber auch strengstens darüber zu wachen, dass alle ungesunden Auswüchse vermieden werden und dass die deutsche Tanzkunst vor allem nicht durch das geschäftige Hintertreppenwirken artfremder Elemente verwässert und vergiftet werde (...), denn es geht nicht an, dass ausgerechnet ein kulturell so hochstehendes Volk wie das deutsche, seinen künstlerischen Weg von rassenfeindlichen Elementen vorgeschrieben erhält und auf tänzerischem Gebiet Prinzipien zu huldigen gezwungen wird, die alles andere als deutsch sind."1)