Neue Biografien

Frauen auf der Erinnerungsskulptur

No posts selected.

verstorbene Vereinsmitglieder

Jutta Bauer

Kinderbuchillustratorin und -autorin

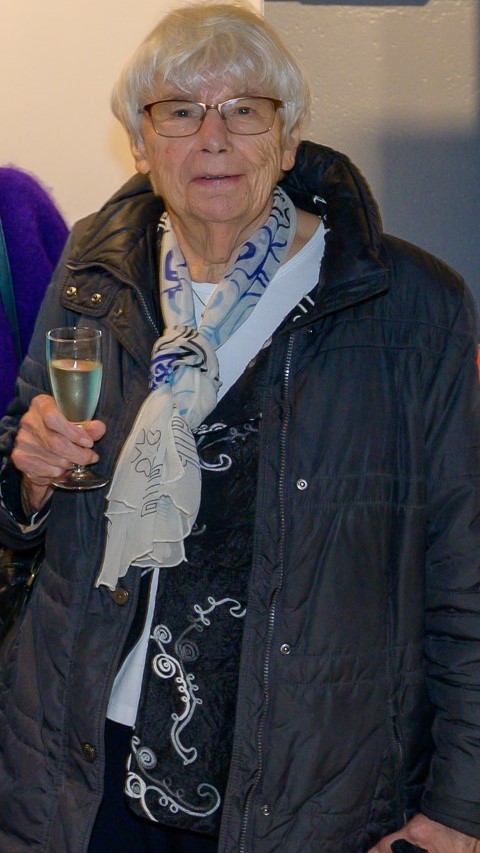

Copyright: Karen Seggelke

9.1.1955

Hamburg

–

10.9.2025

Schwerin

Sie habe es immer gutgehabt. Das sagte Jutta Bauer auf der Feier ihres 70. Geburtstags. Wenig später starb die bekannte Hamburger Kinderbuchillustratorin und -autorin unerwartet plötzlich.

Jutta Bauer gelang es mit einer scheinbar einfachen Leichtigkeit das Gute und Schöne in ihr Leben und in ihre vielen Bücher zu holen. Und das mit großem Erfolg. So wurde sie unter anderem mit dem Deutschen Jugendbuchpreis und dem internationalen Hans Christian Andersen Award für ihr Werk ausgezeichnet.

Nachdem sie an der Fachhochschule für Gestaltung (heute HAW) studiert hatte, wurde sie durch ihre Arbeit für die Frauenzeitschrift „Brigitte“ ab Mitte der 1980er Jahre als Comiczeichnerin und Cartoonistin einem großen Publikum bekannt. Bei unterschiedlichen Verlagen erschienen in der Folge zahlreiche Bücher in Zusammenarbeit mit Autorinnen und Autoren wie Kirsten Boie, Jörg Schubiger, Christine Nöstlinger oder Klaus Kordon.

Zu Jutta Bauers erfolgreichsten und in viele Sprachen übersetzten Büchern gehören aber die eigenen Werke „Die Königin der Farben“, „Selma“ und „Opas Engel“, mit denen sie Generationen inspiriert, begeistert und berührt, zum Nachdenken angeregt und neue Perspektiven eröffnet hat.

Ihre Bücher haben unsere Augen geöffnet für schöne Dinge, für unsere kleinen Fehler, die uns ärgern können, aber durch Jutta Bauers Augen viel häufiger Freude bereiten. Niemals jedoch hat sie in Werk und Leben den Blick abgewandt von den großen Problemen, die wir noch zu bewältigen haben: Unnötige Armut in unserer Gesellschaft oder Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, Ungerechtigkeiten in aller Welt und direkt vor unserer Tür.

Am wichtigsten waren Jutta Bauer immer die Menschen – auch und besonders die etwas Kleineren. Obwohl sie wusste, wie man es sich selbst nett und gemütlich macht, war ihre Tür stets offen. Für zahlreiche Freundinnen und Freunde aus Barcelona, Kuba, Japan, Winterhude oder Altona. Für Kolleginnen und Kollegen, unter denen sie besonders den jüngeren vielfach Mentorin und Förderin war. Für ihre Familie, vier Geschwister, Sohn und Schwiegertochter und zwei Enkelkinder, die Jutta Bauer alle sehr vermissen. Ein Glück, dass die Erinnerung an sie nicht nur in unseren Köpfen und Herzen, sondern auch in ihren vielen Büchern lebendig bleibt.

Renate Herzog

86 Jahre, Verlagsvertreterin, Kommunalpolitikerin (SPD); Vorsitzende der Bezirksversammlung Hamburg-Nord

Geburtstag Andreas, Christine

08.04.1937

-

16.02.2024 Hamburg

Renate Herzog wurde 1937 in der brandenburgischen Provinz als Tochter des Pastorenehepaares Cyrus geboren. Das Kriegsende erlebte sie schon sehr bewusst in einem Dorf am Fuß des Thüringer Walds, neben US- und Sowjetsoldaten kamen auch einmal SS-Soldaten auf der Flucht im Elternhaus unter. Die Verstörung ihrer Mutter in dieser Situation vermittelte ihr schon früh eine Ahnung von dem, was diese Männer zu verantworten hatten und wohl auch deshalb blieb sie ihr gesamtes Leben eine engagierte Antifaschistin.

Obgleich sie sich als Teenagerin selbst unpolitisch sah und dem neuen Staat wohlgesonnen war, gehörte sie als Pastorentochter nach Auffassung der DDR-Behörden zum reaktionären Flügel der bürgerlichen Intelligenz. Damit war ihr in der DDR der direkte Zugang zur Universität versagt und sie musste sich zunächst in einer LPG „in der Produktion bewähren“. Von Ihrem Betrieb wurde sie an die Universität delegiert, allerdings bekam sie ausschließlich die Möglichkeit zu einem Studium der Sinologie. Nach dem Umzug ihrer Fakultät nach Berlin, der dort zunehmenden Bespitzelung sowie der Eröffnung seitens des Staatssicherheitsdienstes, dass sie aufgrund ihrer „politischen Unzuverlässigkeit“ niemals einen ihrem Studium entsprechenden Job würde ausüben können, floh sie unter dem Eindruck des Chruschtschow-Ultimatums 1959 nach West-Berlin. Im Westen angekommen absolvierte sie in Hamburg ein Studium der Betriebswirtschaft auf und heiratete 1967 Joachim Herzog, mit dem sie 1968 einen Sohn bekam.

Anfang der Siebziger, zu Zeiten der Kanzlerschaft Willy Brandts, begann sie, sich in der SPD zu engagieren. Dabei war Ihr Antrieb nie das Interesse an Ämtern oder Karriere. Ob es um den Kampf gegen eine Stadtautobahn (die sogenannte Hamburger Osttangente), den Erhalt von Grünflächen, die Umsetzung von wegweisenden Spielplatzkonzepten, die Verbesserung der Bedingungen für Fußgänger und Fahrradfahrer oder die Errichtung von Gedenkstätten zur Erinnerung an den Holocaust ging, stets war sie eine engagierte aber niemals kompromisslose Streiterin für Ihre Überzeugungen.

Nach mehrjähriger Zugehörigkeit zum Ortsausschuss Fuhlsbüttel wurde sie 1986 in die Bezirksversammlung Hamburg Nord gewählt. Ihr Leitbild, dass eine humane Gesellschaft sich nur in einer menschengerechten, grünen Stadt entwickeln kann und ihre Fähigkeit, Brücken zwischen politischen Lagern zu bauen, hat ihr in Stadtteil und Bezirk zu parteiübergreifendem Respekt und Ansehen verholfen. So wurde sie dann 1991 für insgesamt 10 Jahre zur Präsidentin der Bezirksversammlung Hamburg Nord gewählt. Sie, die selbst in zahlreichen kommunalen Initiativen für Flüchtlinge, Obdachlose oder Stadtteilkultur aktiv war, nutzte dieses Amt und die ihr zur Verfügung stehenden Mittel immer sehr gezielt, um aus ihrer Sicht förderungswürdige Vereine und Gruppen zu unterstützen und in den Fokus zu rücken.

Besonders am Herzen lag ihr die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus im eigenen Bezirk, daher initiierte sie gemeinsam mit anderen in diesen Jahren die Woche des Gedenkens, die bis heute jedes Jahr zum internationalen Holocaust Gedenktag am 27.1. startet und in deren Rahmen gemeinsam mit den letzten noch verbliebenen Zeitzeugen an die Gräuel der NS-Herrschaft erinnert wird.

Nach ihrem Ausscheiden aus der aktiven Politik engagierte sie sich weiterhin in verschiedenen Zusammenhängen für benachteiligte Gruppen. Bis kurz vor Ihrem Tod unterstützte sie Geflüchtete aus dem Nahen Osten dabei, den Weg durch den Behördendschungel und in ein neues Leben in Deutschland zu finden. Der Antrieb hierfür kam auch aus der eigenen Biographie; die Kriegserlebnisse, ihre Flucht, die jahrelange Trennung von der eigenen Familie ließen sie ahnen, wie verloren sich viele dieser Menschen nach dem Verlassen ihrer Heimat vorkommen mussten. Gleichzeitig ängstigte sie das Erstarken der extremen Rechten, ihr Engagement war auch ein Beitrag zum Kampf gegen Rechts.

Renate Herzog starb am 16.2.2024. Sie ist ein Beispiel dafür, wie viel man in der Politik bewirken kann, wenn man sich nicht nur auf die großen Dinge versteift, sondern in seiner unmittelbaren Nachbarschaft damit beginnt, mit Freunden und Gegnern gleichermaßen spricht und akzeptiert, dass nicht alles, was man sich wünscht, passieren kann.

Trauerrede von Hermann Scheunemann

Lieber Christian, liebe Uta, ich möchte etwas zu eurer Mutter, über den politischen Menschen Renate Herzog sagen. Für mich war sie politische Weggefährtin über mehr als 50 Jahre, immer im selben Ortsverein, dem SPD-Distrikt Fuhlsbüttel. In den ersten Monaten unseres Kennenlernens habe ich sie aufrichtig und empathisch, gut informiert und mit klarem Urteilsvermögen erlebt, engagiert und kritikfähig in beide Richtungen. Und viel zu bescheiden. Nicht politische Ämter oder Mandate sagen etwas über einen Menschen aus, sondern seine Werte, Überzeugungen und politisch-gesellschaftlichen Ziele, für die er sich einsetzt, arbeitet und streitet. Und da hatte Renate ein großes Füllhorn, aus dem sie schöpfte und bereitwillig abgab. Da war die junge Frau, die sich entschieden für eine menschliche und liberale Gesellschaft einsetzte. Frühzeitig gegen die Hamburger Praxis des Radikalenerlasses kämpfte, nach der ein Hamburger Lehrer-Ehepaar wegen seiner Mitgliedschaft in der DKP aus dem Schuldienst entlassen werden sollte, obwohl eines ihrer Elternteile im KZ ermordet worden war. Gegen Hamburger Pläne zur Vorbeugehaft und gegen die Ausuferung bei den Notstandsgesetzen. Für die Abschaffung des Paragraphen 175 StGb, der Homosexualität unter Strafe stellte und erst 1994 ersatzlos gestrichen wurde. Und für eine Reform der restriktiven Regeln im Falle von Schwangerschaftsabbrüchen. Da war die umweltpolitische Streiterin, die sich gegen die Nutzung der Atomenergie engagierte. Es war ein Antrag des SPD-Kreises Nord, den eine Arbeitsgruppe der SPD-Fuhlsbüttel mit Freimut Duve und Renate Herzog erarbeitet hatte und der 1986 zum ersten Bundesparteitagsbeschluss führte, in dem der Ausstieg aus der zivilen Nutzung der Kernenergie gefordert wurde. Da war ihr Kampf gegen den Bau der Osttangente, die die Autobahnen nach Flensburg und Lübeck mit einer Autobahntangente mitten durch die Stadt verbinden sollte und deren Planung eine Hochbrücke über das Zentrum Fuhlsbüttels an der Kreuzung Maienweg/ Ratsmühlendamm vorsah. Da war ihr Engagement gegen die Planung für den Bau einer Trabantenstadt für Zehntausende Menschen in Billwerder-Allermöhe. Es war für sie immer ein Leitbild, dass eine humane Gesellschaft sich nur in einer menschengerechten, grünen Stadt entwickeln kann, in der die Nutzung der öffentlichen Räume allen Menschen, Alt wie Jung, Fußgängern, Rad- und Autofahrern gleichberechtigt offensteht. Politische Arbeit bringt häufig Streit bei der Suche nach dem richtigen Weg; die innerparteilichen Auseinandersetzungen waren in dieser Zeit oft sehr hart, manchmal auch unversöhnlich. In solchen Situationen war Renate Herzog oft die Brückenbauerin; sie konnte Menschen zusammenführen mit ihrer einfühlsamen Autorität, Zerstrittene wieder versöhnen. Ganz sicher hat diese Begabung dazu geführt, dass sie zur Vorsitzenden der Bezirksversammlung Hamburg-Nord, eines Verwaltungsausschusses für mehr als 300.000 Einwohnern gewählt wurde und dieses Amt 10 Jahre ausgeübt hat. Da war ihr leidenschaftlicher Einsatz gegen das Vergessen, das Deutsche während der Nazi-Herrschaft Millionen Juden und europäische Nachbarn getötet und ermordet haben. Ihr Einsatz für die Woche des Gedenkens, jene beeindruckende Veranstaltung der Bezirksversammlung Hamburg-Nord, die jedes Jahr am Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau stattfindet mit Zeitzeugen und einer Vielzahl an kulturellen Veranstaltungen, die die Erinnerungen lebendig werden lässt und dadurch bewahrt. Renate Herzog hat immer auf der Seite der sozial Schwachen, der politisch Verfolgten und der derjenigen Menschen gestanden, die sich schwer taten ihre Wünsche an die Politik heranzutragen. Ihnen galt ihr persönlicher Einsatz auch nach ihrem Ausscheiden aus der Politik. Sie ist zu ihnen hin gegangen, hat ihnen zugehört, mit ihnen gesprochen und geholfen, wo es ihr möglich war. Unzählige Male hat sie Menschen auf dem Weg zu Behördenterminen begleitet, um ihnen Gehör zu verschaffen und zu ihrem Recht zu verhelfen. Es gibt Menschen, bei denen es ein großes Glück ist, sie erlebt zu haben; für die man über ihren Tod hinaus tiefe Dankbarkeit empfindet. Für mich und sicher auch für viele von euch ist dies Renate Herzog.

Frauen auf anderen Hamburger Friedhöfen

- Vgl.: Inge Grolle und Rita Bake: „Ich habe Jonglieren mit drei Bällen geübt“. Frauen in der Hamburgischen Bürgerschaft 1946 bis 1993. Hamburg 1995, S. 393f.

Dr. phil. Ingrid Seeler

geb. Burghardt

Bürgerschaftsabgeordnete (SPD)

5.10.1928

Hamburg

-

10.12.2025

Hamburg

Grablage: M/a/006-009

Ingrid Burghardt studierte Romanistik, Anglistik, Philosophie und Pädagogik. Von 1957 bis 1959 arbeitete sie als Studienassessorin an der Peter-Petersen-Schule in Hamburg, von 1949 bis 1961 als Französisch- und Englischlehrerin mit halber Stundenzahl an einem Gymnasium. In dieser Zeit promovierte sie.

Sie heiratete Hans-Joachim Seeler (1930-2015), der später in Hamburg Senator wurde. Ihr erstes Kind kam 1958 zur Welt.

Von 1972 bis 1974 war Ingrid Seeler Angestellte an der Gesamtschule Hamburg Steilshopp, ebenfalls mit halber Stundenzahl.

Neben ihrer Arbeit als Lehrerin und der einer Hausfrau und Mutter engagierte sich Ingrid Seeler auch politisch. 1960 trat sie der SPD bei, wurde 1966 Beisitzerin im SPD-Distriktsvorstand für Frauen, von 1972 bis 1978 Distriktsvorsitzende von Hamburg Bramfeld-Süd und von 1978 bis 1988 Beisitzerin im Distriktsvorstand, Kreis- und Landesdelegierte.

Außerdem war sie ab 1965 Dozentin an der Hamburger Volkshochschule und von 1966 bis 1982 Mitglied im Vorstand der Volkshochschule. Darüber hinaus engagierte sie sich von 1966 bis 1970 als Mitglied der Deputation der damaligen Jugendbehörde. Sie war Mitglied im Beirat der Hamburger Symphoniker, stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates der Stiftung Öffentliche Bücherhallen, Mitglied im Vorstand der Centralbibliothek für Blinde e. V., Mitglied im Kuratorium des Vereins zur Förderung der Logopädenlehranstalt Hamburg, im Werner-Otto-Institut der damals sogenannten Alsterdorfer Anstalten.

Wegen ihres politischen Engagements wurde Ingrid Seeler für die Hamburgische Bürgerschaft nominiert und fungierte von 1974bis 1986 als Abgeordnete (SPD) der Hamburgischen Bürgerschaft. Die Mutter von vier Kindern hatte in der Zwischenzeit ihren Beruf als Lehrerin aufgegeben. Zu Beginn ihrer Laufbahn als Abgeordnete waren ihre Kinder siebzehn, sechszehn, dreizehn und zehn Jahre alt. Ihr Privatleben und die Bürgerschaftsarbeit zu vereinbaren bereitete ihr keine Probleme: „Ich war ‚Nur-Hausfrau‘ und daher mittags, zur ‚Hauptkinderzeit‘, zu Hause, was während meines Schuldienstes in der Gesamtschule Steilshoop oft nicht der Fall war, da Koordinierungskonferenzen immer in der Mittagszeit stattfanden.“

Ihre politischen Schwerpunkte als Abgeordnete lagen in der Kultur- und Wissenschaftspolitik.

Als politische Erfolge bezeichnete Ingrid Seeler die Rettung der Hamburger Symphoniker im Jahr 1974, die aus Spargründen abgeschafft werden sollten, das Weiterbestehen des Hamburger Konservatoriums und den Ausbau seiner Abteilung für die Berufsausbildung, die Bewahrung mehrerer Öffentlicher Bücherhallen vor der Schließung, die Förderung der Musikhochschule (Bau des Übungstraktes und des Dorums, Erhalt und Auslagerung des Spiegelsaales) und anderes mehr.

Eine politische Niederlage war für sie z. B. die Ablehnung der Anfangsfinanzierung für das neu zu errichtende Café Sperrgebiet (Beratungszentrum für minderjährige Prostituierte in Hamburg-St. Georg) durch die SPD-Fraktion: „Eigentlich hätten wir Frauen aller Fraktionen uns zusammenschließen und die Finanzierung durchsetzen müssen. Aber die Vorlage kam sehr kurzfristig und war parlamentarisch nicht vorbereitet worden.“

Nach anstrengenden Bürgerschaftssitzungen setzte sie sich zu Hause hin und schrieb Musicals und Gedichte. Auf diese Art verarbeitete Ingrid Seeler hochaktuelle politische Themen.

1986 schied Ingrid Seeler aus der Bürgerschaft aus: „Ich war älter und müder geworden, hatte keine Angriffslust mehr. Alles war Routine.“

Nach ihrer Zeit als Bürgerschaftsabgeordnete blieb Ingrid Seeler weiterhin politisch aktiv. 1987 wurde sie Vorsitzende des Volkshochschulvereins Hamburg-Ost. Von 1985 bis 1991 war sie berufendes Mitglied der Synode der Nordelbischen Ev. luth. Kirche, 1985-1991 berufenes Mitglied der Synode der Nordelbischen Ev. Luth. Kirche, von 1986 bis 1992 Mitglied der Kirchenleitung der NEK (Nordelbische Kirche), 1988 Vorsitzende des ad.hoc-Ausschusses zur Errichtung eines Frauenreferates der NEK. 1992 wurde die Mitglied im Verwaltungsrat der Stiftung des Rauhen Hauses und im selben Jahr Mitglie4d im Verwaltungsrat der Martha-Stiftung. 1)

Literatur