Altona

Jede Frau erzählt ihre eigene Geschichte – entdecken Sie ihr Vermächtnis.

-

Ehemaliger Friedhof Wohlers Park

-

Hauptfriedhof Altona

-

Jüdischer Friedhof Königsstraße

-

Friedhof Diebsteich

-

Friedhof Bornkamp

-

Friedhof der Christianskirche Hamburg Ottensen

-

Friedhof Holstenkamp in Hamburg-Bahrenfeld

-

Mennoniten-Friedhof Hamburg-Altona

-

Friedhof Bernadottestraße

-

Friedhof Nienstedten

-

Friedhof Blankenese

-

Jüdischer Friedhof Bornkampsweg

-

Friedhof Groß Flottbek

Ehemaliger Friedhof Wohlers Park

Hedwig von Nyegaard

geb. Müller

Stifterin (Von Nyegaard-Stift, Max-Brauer-Allee)

Altona

-

18.3.1898

Altona

Hauptfriedhof Altona

Maren Lipp

geb. Bomhoff

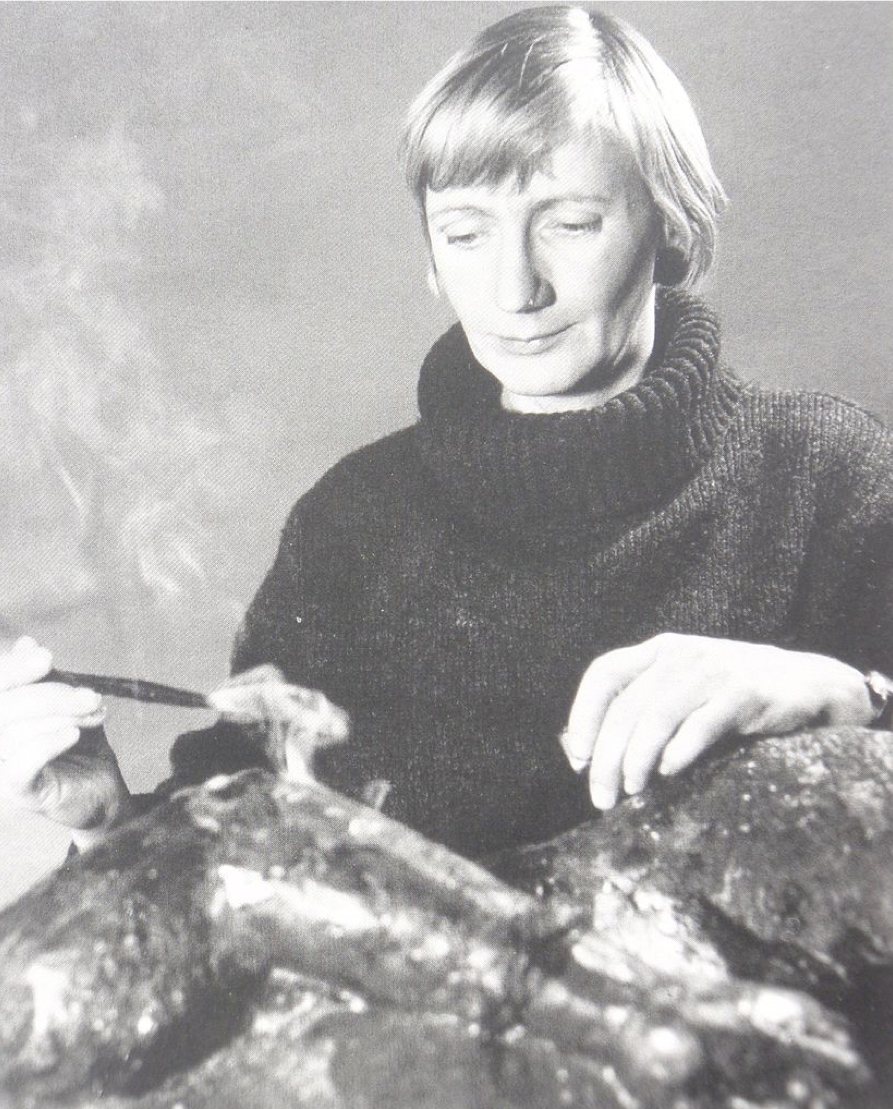

Bildhauerin, Keramikerin, Malerin, Zeichnerin

Hamburg

-

2.6.2015

Hamburg

Maria Pirwitz

Bildhauerin

Hamburg

-

19.12.1984

Hamburg

Eva Rühmkorf

geb. Titze

Psychologin, Staatsrätin, Gleichstellungsbeauftragte, Ministerin; linke Sozialdemokratin, Pazifistin und Feministin

Breslau

-

21.1.2013

Ratzeburg

Alma Wartenberg

geb. Stähr

Frauenrechtlerin, sozialdemokratische Politikerin aus Ottensen, Vorkämpferin für Geburtenregelung und Mutterschutz

in Ottensen

-

25.12.1928

in Altona

Hildegard Wohlgemuth

Malerin

Pillkallen/ehem.

Gebiet Königsberg/Ostpreußen;

seit 1946

Mosenskoje/Kaliningrad,

seit 1992 Exklave Russ

. Föderation

-

11.11.2003

Hamburg

Cäcilie Hübner

geb. Framhein

Germanistin, Niederlandistin, Lektorin und Lehrbeauftragte am Germanischen Seminar in Hamburg, Mitarbeiterin am "Mittelniederdeutschen Handwörterbuch", Vorstandsmitglied in der Deutsch-Niederländischen Gesellschaft in Hamburg (1958 - 1972)

Genthin/Sachsen-Anhalt

-

7.1.1996

Hamburg

Christine Böer

Zeichnerin, Gerichtszeichnerin, Journalistin

Berlin

-

11.9.2025

Hamburg

Bestattet auf dem Hauptfriedhof Altona, Grablage: Abt. 11 DXXIV Nr. 1.

"Darf ich Sie zeichnen? ". fragte höflich Christine Böer, Zeichnerin und Journalistin. Sie durfte und porträtierte Menschen aus Politik und Medien, vor Gericht und am liebsten in ihrem Alltag. Die Hamburger Morgenpost (MOPO) , das Hamburger Abendblatt, die taz, die Zeit, überregionale Zeitungen wie die Süddeutsche, die Welt oder die Frankfurter Rundschau, der Spiegel und viele andere druckten ihre Arbeiten.

1941 in Potsdam geboren, in Berlin aufgewachsen, ging sie 1961 kurz vor dem Mauerbau nach Hamburg. Sie studierte an der Hochschule für bildende Künste, arbeitete zunächst sieben Jahre lang als Kostümbildnerin in Oper und Theatern. Für die Frankfurter Rundschau war sie „die Frau für die schwierigen Fälle". Für die Süddeutsche Zeitung war sie bei den Prozessen gegen Erich Honecker, den früheren Staatsratsvorsitzenden und andere Politgrößen der DDR mit Stift und Block dabei. Auch Helmut Kohl porträtierte sie im Untersuchungsausschuss zur CDU-Spendenaffäre.

Sie zeichnete den Kaufhaus-Erpresser Dagobert und die Gladbecker Geiselnehmer (1991) und viele mehr.

Besonders wichtig waren ihr die Schwachen, Alte, junge Leute am Rande der Gesellschaft. „Menschen in Hamburg-Altona" war ein Buch, das sie 1984 veröffentlichte, 1991 waren es „Porträts Hamburger Jugendlicher", ein Jahr später Zeichnungen von Junkies. Ihre Bücher sind weitgehend vergriffen.

Mit einem Fotoapparat arbeitete sie nie. In einem Spiegel-Gespräch erklärte sie, im Zeichnen habe man andere Möglichkeiten als im Foto. Zeichner beobachten länger und intensiver. Man könne „weglassen und übertreiben, auswählen und bewusst zusammenstellen."

Erholung und Ausgleich für ihre Arbeit suchte und fand Christine Böer in jährlichen Besuchen in Venedig.

Text: Sigrid Meißner

Jüdischer Friedhof Königsstraße

Fromet Gugenheim

verh. Mendelssohn

Hausfrau, Geschäftsfrau

Hamburg

-

5.3.1812

Altona

Friedhof Diebsteich

Margareta Hunck-Jastram

geb. Stalmann, geschiedene Jastram

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (CDU) von 1961 bis 1970

Altona

-

2.3.1998

Hamburg

Luise Auguste Henriette Schenck

Schriftstellerin

Elmshorn

-

25.10.1918

Hamburg

Friedhof Bornkamp

Olga Essig

Berufsschul-Pädagogin, Frauenrechtlerin

Bromberg

-

14.12.1965

Hamburg

Friedhof der Christianskirche Hamburg Ottensen

Therese Halle

geb. Heine

Kunstsammlerin und Stifterin

Hamburg

-

22.4.1880

Baden-Baden

Meta (Margareta) Klopstock

geb. Moller

Schriftstellerin, Ehefrau des Dichters Friedrich Gottlieb Klopstock

Hamburg

-

28.11.1758

Hamburg

Johanna Elisabeth Klopstock, verwitwete von Winthem

geb. Dimpfel

Sängerin, Ehefrau von Friedrich Gottlieb Klopstock

Hamburg

-

19.1.1821

Hamburg

Auguste Caecilie Baur

Wohltäterin und Stifterin

Hamburg

-

20.4.1895

Hamburg

Auguste Baur war das jüngste Kind von elf Kindern des Konferenzrates Georg Friedrich Baur und dessen Ehefrau Marianne, geborene Heise. Sie blieb ledig und übernahm nach dem Tod der Mutter die Haushaltung und Pflege ihres Vaters. Auguste Baur lebte, um andere zu erfreuen. „Immer hatte sie für alle Leute Überraschungen bereit. Aber gleichzeitig war sie dermaßen in Vorurteilen und schiefen Begriffen befangen, wie eine Prinzessin, der niemand die Wahrheit sagt.“ [1] Seit ihrer frühen Kindheit hatte sie eine Verbiegung des Rückens und litt unter Wachstumsstörungen. „Als Kind kränkelte sie stets, als Erwachsene kam sie wegen ihrer Verwachsung niemals auf Bälle und hatte nur Verkehr in der Familie, aber da war sie sehr beliebt und von den Eltern vergöttert. Hier fand sie auch ihren Wirkungskreis. Sie liebte und pflegte ihre Eltern und wurde zum Segen für ihre Geschwister und für deren Kinder. (..)“ Sie „war musikalisch und spielte hübsch (…) sie hatte ständigen Unterricht (…). Ungeachtet dessen, daß sie so wenig unter Menschen kam, hatte sie viele Freier. Unter diesen war jedoch einer, den sie wirklich liebte, aber den durfte sie nicht haben. (…) Es wurde gesagt, daß er sich aus ihr nichts mache, daß es nur eine Finanzspekulation sei (…). Da – gerade als sein Konkurs vor der Tür steht – bringt er seinen Antrag an und wird natürlich von ihrem Vater abgewiesen, zu ihrem großen Kummer. Man suchte ihr begreiflich zu machen, der junge Mann habe deutlich gezeigt, daß er sie nur als Kapital ansehe (…). Sie gab dem ganzen eine andere Deutung: ihrer Meinung nach hatte er mit seinem Antrag gezeigt, daß er das Zutrauen zu ihr habe, sie werde ihm helfen, und das sei nett von ihm. (…) Als Tante Guste etwa vierzig Jahre alt war, hatte sie wieder Herzenskummer: sie gewann einen Mann lieb, dem, (…) auch sie gefiel und der jedenfalls um sie freite. Ihr Vater war damals hoch in den Achtzigern und sehr hinfällig, so daß man beständig mit seinem Ableben rechnete, und die Tochter konnte ihn unmöglich verlassen. Das erklärte sie dem Geliebten und bat ihn zu warten, bis der Vater tot sei, was er auch versprach. (…) Sie bat ihn nur, mit seinen fast wöchentlichen Teebesuchen fortzufahren, und dafür lebte sie und war viele Jahre glücklich – ihr Vater lebte ja noch immer. Plötzlich kam der Liebhaber [ein Witwer mit Kindern, R. B.] immer seltener, zuletzt blieb er ganz weg – sie litt sehr darunter – und eines Tages las sie in der Zeitung, daß er jemand anderes geheiratet hatte. (…) Diese Geschichte hatte Tante Gustes Charakter völlig verändert, machte sie reizbar, launisch und schwierig. Sie war verschlossener denn je. (…) Sie brauchte viele Jahre, um zur Ruhe zu kommen, dann wurde sie ihren Mitmenschen gegenüber wieder zugänglich. Sie war schon immer religiös, nun verstärkte sich dies noch; sie tat viel Gutes. (…) Reiche Leute machen übrigens den Fehler zu glauben, daß die armen Leute von fast gar nichts existieren können (…). Ich weiß, z. B., daß sie bisweilen kleine Aufmerksamkeiten von der Art, wie die Reichen sie sich untereinander machen, verschenkte und das in Fällen, wo große Gaben erwartet wurden. Ihr Unglück war, daß sie niemals andere um Rat fragte, sondern nur nach ihrem eigenen Gutdünken handelte und keine Ahnung davon hatte, wie wenig sie die Welt und die Menschen kannte. Daher kam es oft, daß sie Leute vor den Kopf stieß und es war nicht immer leicht, mit ihr zusammenzuleben.“ [2] Nach dem Tod des Vaters ging der Baur’sche Besitz in Blankenese (heute Baurs Park) an den ältesten Sohn. Auguste sollte eine Art Mitbesitzerin sein. „(…) aber nun, auf den zweiten Platz geschoben zu werden in einem Haus, in dem sie immer die erste Rolle gespielt hatte, das behagte ihr gar nicht. Deshalb zog sie es vor, sich auf dem Grundstück (…) eine eigene Villa zu bauen (…). Als Winterwohnung bezog sie eines der zehn Häuser des Großvaters in der Palmaille. Sie hatte einen großen Troß dienstbarer Geister, Kutscher und Diener, Kammerzofe und natürlich eine Gesellschafterin.“ [3] Auguste Baur gab zum Bau der Blankeneser Kirche eine namhafte Summe, spendete Geld zur Errichtung einer Siechenanstalt, die als Tochteranstalt der Diakonissenanstalt in Altona 1884 eingeweiht und nach ihr „Augustenstift“ benannt wurde. Seit vor 1903 gibt es im Stadtteil Blankenese die Auguste-Baur-Straße.

Quellen: [1] Julie Grüner geb. Raeder: Erinnerungen an das Haus meiner Grosseltern Baur im Dänischen Altona. Hamburg 1965, S. 62f. [2] a. a. O.; S. 132ff. [3] a. a. O., S. 134f.

Friedhof Holstenkamp in Hamburg-Bahrenfeld

Louise Schroeder

Bürgermeisterin von Berlin, Präsidentin des Deutschen Städtetages, Stadtverordnete in Altona

Altona

-

4.6.1957

Berlin

Mennoniten-Friedhof Hamburg-Altona

Annelie Kümpers-Greve

geb. Greve

Dr. h.c.

Unternehmerin, Mäzenin, Ökumenikerin

Ellerau/Nähe Quickborn

-

11.3.2017

Hamburg

Friedhof Bernadottestraße

- Der Neue Rump. Lexikon der bildenden Künstler Hamburgs. Überarb. Neuauflage des Lexikons von Ernst Rump (1912). Hrsg. von Familie Rump. Ergänzt, überarbeitet und auf den heutigen Wissensstand gebracht von Maike Bruhns. 2. Aufl. Neumünster 2013, S.496.

- https://de.wikipedia.org/wiki/Doris_Waschk-Balz, abgerufen 6.4.2025.

Dr. Elisabeth von Dücker

Museumskuratorin im Museum der Arbeit

-

9.7.2020

Jutta Heinrich

Jutta Heinrich-Rosemann

Schriftstellerin

Berlin

-

23.7.2021

Hamburg

Charlotte Niese

Schriftstellerin, Heimatdichterin, Lehrerin

Burg/Fehmarn

-

8.11.1935

Hamburg Altona

Lieselotte Pongratz

Soziologin und Kriminologin

Harburg

-

5.9.2001

Hamburg

Martina Severin-Kaiser

geb. Severin

Ökumenebeauftragte der Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland, Geschäftsführerin der ACK Hamburg, Hauptpastorin St. Petri, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen beim Deutschen Evangelischen Kirchentag

Eutin

-

8.7.2016

Hamburg

Doris Waschk-Balz

Bildhauerin, Medailleurin

Berlin

-

8.3.2025

Hamburg

Doris Waschk-Balz entstammte einem Künstlerhaushalt. Sowohl ein Großvater als auch ihr Vater waren Bildhauer, die Ehefrau – ihre Großmutter – des als Bildhauer tätigen Großvaters war die Bremer Malerin Mili Plump (1879-1947), die in Worpswede gemalt hatte.

Nach dem Abitur, welches sie in Heilbronn absolviert hatte, war der Berufswunsch noch nicht klar ausgeprägt. Doris Waschk-Balz wollte Kunsterzieherin oder Architektin werden. Sie begann 1964 an der staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart zu studieren und besuchte für zwei bis drei Semester die Keramikklasse von Ulrich Günther. Doch dann zog es sich mehr zur Bildhauerei und begann dieses Fach bei Rudolf Daudert zu studieren.

1964 ging sie nach Hamburg und setzte ihr Studium der Bildhauerei bei Gustav Seitz an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg bis 1968 fort. Seitz Kunstwerke kannte sie schon lange, da er ein ehemaliger Studienkollege ihres Vaters und ehemaliger Schüler ihres Großvaters Wilhelm Gerstel (1879-1963) gewesen war.

An der HfbK lernte sie auch ihren späteren Ehemann, den Zeichner und Buchillustrator Klaus Waschk (geboren 1941) kennen. Das Paar heiratete 1968, 1971 kam der Sohn Kolja auf die Welt.

Während Klaus Waschk 1989 eine Professur im Fachbereich Gestaltung der Fachhochschule Hamburg (später umbenannt in Hochschule für angewandten Wissenschaften Hamburg) annahm und daneben freischaffend Arbeiten in Kunst und Illustration schuf, war Doris Waschk-Balz ab 1968 als freischaffende Künstlerin mit eigenem Atelier tätig, das sich in Hamburg-Ottensen befand.

Im „Der neue Rump“ steht über Doris Waschk-Balz Kunst: „Ihr Generalthema ist der Mensch in seinen Zuständen, äußeren Situationen u. Beziehungen. Oft ist die menschl. Figur in Verbindung zu architektonischen Elementen gebracht, Wänden, Treppen, Rahmen, Kästen als Ausdruck für das menschliche Umfeld. Seit 1989 entstanden Ensembles, ‚Landschaften‘, in denen aus welligem Grund Figurengruppen herauswachsen. Arbeiten in Ton, Gips, Bronze, Terrakotta, Holz, Jute, Wachs, Vollplastik, Büsten und Relief. Der Weg führt von der Geschlossenheit der frühen Arbeiten mit umspannender Oberfläche zu einer offeneren Auffassung von Einzelfiguren bis zu Gruppierungen.“ 1)

Viele ihrer Arbeiten sind in Hamburg und anderen umliegenden Städten im öffentlichen Raum zu sehen. „Am Großneumarkt in Hamburg steht ein aus Bronze gefertigter Brunnen mit einer Wendeltreppe, auf deren Stufen die Künstlerin unterschiedlich große Figuren platzierte. Der ‚Ottenser Torbogen‘ am Spritzenplatz in Hamburg-Ottensen, eine Bronzeplastik, in der sich eine sitzende und eine schreitende Frau einen Torbogen teilen, prägt seit 1980 das Stadtteilbild. 1985 konzipierte sie das umfangreiche Projekt der künstlerischen Gestaltung der Wohnsiedlung Essener Straße in Hamburg-Langenhorn mit 12 Einzelskulpturen und einer großen Skulpturengruppe. Außerdem sind u. a. das Amtsgericht Ahrensburg, die Fachhochschule Lüneburg, das Fernmeldeamt Heide und die Landeszentralbank Uelzen mit Kunstwerken von Doris Waschk-Balz geschmückt.

Als Denkmal zeigt das Synagogenmahnmal (1982) an der Oberstraße in Hamburg einen zerrissenen Toraschreinvorhang mit Tora-Rolle und soll daran erinnern, dass die Tempelsynagoge von 1931 (erbaut von den Architekten Felix Ascher und Robert Friedman; heute Rolf-Liebermann-Studio des NDR) geschändet, aber nicht zerstört wurde. (…).“2)

Im Auftrag des Vereins Garten der Frauen e. V. schuf Doris Waschk-Balz 2026 eine Terrakottaskulptur, die auf dem Ohlsdorfer Friedhof im Garten der Frauen im Rosenpavillon auf einem Sockel aufgestellt wurde. Mit dieser Skulptur erinnert der Verein Garten der Frauen an diejenigen Frauen, deren Grabsteine aus unterschiedlichen Gründen nicht in den Garten der Frauen verlegt werden. Im Sockel, auf dem die Skulptur steht, sind zwei Tafeln zum Ausziehen eingelassen. Auf ihnen sind die Namen und die Grablagen dieser Frauen, die auf dem Ohlsdorfer Friedhof bestattet sind, aufgelistet. Ihre Biografien sind auf der Website des Gartens der Frauen nachzulesen.

Die Skulptur besteht aus zwei Terrakottafiguren. Die eine ist eine Büste, die andere eine kleine, aufrechtstehende Person. Beide schauen in unterschiedliche Richtungen. Getrennt sind sie durch ein wandartiges Element. Sie können sich deshalb nicht sehen, sind aber durch die Erinnerung miteinander verbunden und sich nahe.

Doris Waschk-Balz wurde auch für Münzgestaltungen angefragt. So gestaltete sie Sonder- und Gedenkmünzen, zum Beispiel die vierte von fünf Sondermünzen, die die Bundesrepublik Deutschland für die Olympischen Sommerspiele 1972 in München prägen ließ.

Quellen:

Ursula Querner

Bildhauerin

Namensgeberin für: Ursula-Querner-Straße

Dresden

–

23.6.1969

Hamburg

Bestattet auf dem Friedhof Bernadottestraße, Grablage: IA 341 bcd

Betritt man das Gelände von Planten un Blomen vom Fernsehturm aus, so sind es nur wenige Schritte die Stufen hinunter, und man steht neben der Göttin der Morgenröte: ein schmaler Mädchenkopf mit Pferdeschwanz, ein kräftiger jugendlicher Leib, der in noch kräftigere, beinahe stromlinienförmige Beine übergeht, die an die göttliche Herkunft der Gestalt erinnern mögen. „Mit Rosenfingern den Schleier der Nacht aufhebend“, 1) wie Karl Philipp Moritz in seiner „Götterlehre“ erzählte, hat auch diese Aurora um Po und geöffnete Arme und Hände locker einen Schleier geschlungen, den Blick nach Osten dem Sonnenaufgang zugewandt. Bei der 1953 für die IGA geschaffenen Plastik stand die Bildhauerin Ursula Querner noch ganz unter dem Einfluss ihres Lehrers an der Landeskunstschule in Hamburg Edwin Scharff. Nach Jahren der durch Kriegsumstände bedingten Stagnation ihrer künstlerischen Entwicklung und Tätigkeit, war sie 1946 seine Schülerin geworden. [Ergänzung von Rita Bake: In der NS-Zeit war Ursula Querner am 1.9.1940 in die NSDAP aufgenommen worden, den Antrag hatte sie am 10.4.1940, kurz vor ihrem 19. Geburtstag gestellt. Mitgliedsnummer: 7693467. (BArch (Bundesarchiv) R 9361-IX Kartei 33480863)] Glücklich und voller Anspannung schrieb sie am 1.10.1946 in ihr Tagebuch: „Seit dem heutigen Tag bin ich ‚Kunstjüngerin‘ an der Landeskunstschule zu Hamburg. (...) Ich mußte mich anmelden für das Studium, es war für mich höchste Zeit, daß ich wieder zu einem wirklich intensiven und konzentrierten Lernen komme, daß meine Arbeiten einer ständigen, strengen Kritik unterstehen (die letzte Zeit in Eutin war schlimm, vor all den vielen Erledigungen kam ich zu keinem regelmäßigen Arbeiten mehr, vor allem fehlte mir so ganz das Alleinsein können. Nun bin ich Freiherrin – ja, lange habe ich nicht mehr dies freie gelöste gespürt, das mich heute bis in die Fingerspitzen erfüllt.) Wie möchte ich diese herrliche kostbare Zeit nützen, um weiterzukommen, künstlerisch und menschlich – ich bin nun so ganz offen für alles und bereit, aufzunehmen, ganz in mich selbst alles zu nehmen, was ich sehe, was ich arbeite, was erlebe!) Alles ist so voller Spannung, voll inneren Lebens, dieser dumpfe reglose Zustand in Eutin war wie eine Talsperre und nun stehe ich kurz vorm Wehr und der Druck ist fast unerträglich – – – wird es geöffnet werden und alles in Fließen geraten?“ 2) Trotz der kurzen Lebenszeit, die Ursula Querner bemessen war, schuf sie eine große Anzahl von Werken, wobei ihre Hauptauftragsfelder „Kunst am Bau“ und Kirchenausstattungen waren. Vom „Eselsreiter“ (1956/57) im Park der Grindelhochhäuser, über „Daphnis und Cloe“ (1957) an der Goethestraße, den Brunnen „Drei Knaben“ (1958) an der Berner Au und „Orpheus und Eurydike“ (1958) in der Parkanlage Alstervorland in Harvestehude entwickelte die Bronzebildhauerin eine eigene Formensprache. Ihre Themenwahl aus der antiken Mythologie basiert zum einen auf einer allgemeinen internationalen Tendenz nach dem Zweiten Weltkrieg. Da die Avantgarde der 1920-er Jahre gescheitert war, der Faschismus Thematisches und Formales unmöglich gemacht hatte, suchte man Inspiration bei den Werken der Antike. Diese Neigung erklärt sich wohl aber auch aus einer glücklichen persönlichen Anlage der Künstlerin, die die Heiterkeit in Werken der Antike unmittelbar empfand. Von einer Studienreise nach Italien und Griechenland schrieb sie am 27.4.1957 an ihre Mutter, Annemarie Querner: „(...) dann die Akropolis – – ganz anders, als man es nach all den Fotos erwartet, gar nicht ‚erhabene Klassik‘, gar keine ‚edle Einfalt‘, es packt einen wirklich ganz unmittelbar und mit solcher Gewalt, wie ich’s bisher nur bei ganz expressiven Dingen der Kunst erlebt habe. Alles ist Plastik, jeder Säulentorso, jedes Kapitell, das wie zufällig daliegt, jeder behauene, verwitterte, patinierte Stein des Mauerwerks, es ist alles ganz gegenwärtig (...) was mich immer wieder frappiert, ist die wundervolle Sensibilität, die Zartheit bis ins kleinste Detail und diese große Heiterkeit, die von allen Plastiken, auch wenn sie nur in Bruchstücken da sind, ausstrahlt.“ 2) Für den Kunsthistoriker Gottfried Sello, der sie gut kannte, gehörte Ursula Querner „zu den glücklichsten Menschen, denen ich begegnet bin.“ 2) So gelang es der seit 1953 mit dem Glasmaler Claus Wallner verheirateten Ehefrau und Mutter zweier Töchter auch einigermaßen problemlos, das Leben einer Künstlerin mit den klassischen Rollen einer Frau zu vereinbaren. Während eines Aufenthalts in der Villa Massimo in Rom lernte Ursula Querner das Arbeiten mit Wachs kennen. Auf Grund seiner weichen und gleichzeitig festen Beschaffenheit kann Wachs, anders als Ton, der auf ein stützendes Gerüst aufgetragen werden muss, von innen heraus modelliert werden. Zudem erlaubt es andere Möglichkeiten der Modellierung der Oberflächenstruktur. „Vormittags liegende Figur in Wachs geformt, sehr schönes Gefühl, die Form so von innen nach außen zu treiben. Kommt meinem Empfinden sehr entgegen“,2) notierte sie am 3.4.1959 in ihr Tagebuch. Wachs wurde „das Material, in dem sie ihre skulpturalen Vorstellungen am besten realisieren konnte“, 1) urteilte Claus Wallner. Auch große Arbeiten baute sie in Wachs auf und ließ sie im Wachsausschmelzverfahren gießen. Arbeiten im öffentlichen Raum, die unter dem Eindruck ihres Aufenthalts in Rom standen, sind Plastiken wie „Zwei Faune“ (1961) in der Straße Fahrenort, „Pan“ (1962) in der Gartenanlage Schüslerweg, „Ceres“ (1961) bei der ehemaligen Frauenklinik Finkenau, „Ballonmann I“ (1961/62) bei der Schule Schierenberg in Hamburg-Berne und „Zwei Mädchen mit Tuch“ (1965) in der Steinickestraße. 1961 ließ sich das Ehepaar Querner/Wallner in Italien auf einem der Insel Ponza vorgelagerten Felsen ein Sommeratelier bauen. Hier beschäftigte sich Ursula Querner mit Felsformationen und entdeckte die Unterwasserwelt: „Für mich ist Italien der Inbegriff der Plastizität. Wo ich hingucke, hier in Ponza, ob ich eine Höhle, einen Felsen oder einen Hügel sehe, alles ist Plastik. – Auch der Mensch ist hier viel mehr Plastik, finde ich. (...) Ich sah diesen Menschen, der sich, wenn er die Maske aufsetzt, verwandelt, anonym wird, ins Wasser geht und dann ein völlig anderes Wesen wird; und ich habe versucht, das darzustellen, erst statisch noch, und dann aber, als ich selbst begann zu tauchen, habe ich diese ganze neue Atmosphäre, das Schwebende, in die andere Atmosphäre gehende, versucht, darzustellen. (...) Es ist im Grunde das alte Symbol der Maske – da schließt sich der Kreis, die antike Welt ist hier genau so lebendig für mich wie die moderne.“ 3) Ein Beispiel aus dieser Phase ist der „Oceanaut“ (1965) im Freizeitbad Hamburg-Niendorf. Ursula Querners Orientierung an Marino Marini, über den sie bereits 1953 in einem Brief an ihren Mann schrieb, dass er derjenige sei, der ihr am meisten imponiere, und an Alberto Giacometti ist an ihren Arbeiten im Umkreis der Zeit in der Villa Massimo besonders deutlich zu spüren. Später meint man auch den Einfluss von Henry Moore zu erkennen, wie bei der „Gruppe der fünf Sitzenden“ (1966/67) im Sonnenland in Hamburg-Billstedt. Aber auch wenn sich die Künstlerin mit abstrakten Darstellungsformen und abstrakten plastischen Kategorien des Raumes und mit Oberflächenstrukturen beschäftigte, wie sie für die informelle Malerei von Bedeutung waren, blieb sie eine Bildnerin figuraler Skulpturen. Seit 1985 gibt es in Hamburg Bergedorf eine Ursula-Querner-Straße. Text: Brita Reimers

Zitate: [1] Karl Philipp Moritz: Götterlehre, hrsg. V. Horst Günther. Frankfurt a. M. 1999. [2] Zit. nach: Die Bildhauerin Ursula Querner 1921-1969. Mit Beiträgen von Gottfried Sello und Helga Jörgens-Landrum. Hamburg 1991. [3] ZDF-Interview vom 20.11.1966.

Hannelore Hoger

Schauspielerin, Theaterregisseurin, Hörbuch- und Hörspielsprecherin

Hamburg

–

21.12.2024

Hamburg

Bestattet auf dem Friedhof Bernadottestraße in Hamburg-Altona, Grablage: IB 266ab.

Als Charakterdarstellerin wurde Hannelore Holger vielfach ausgezeichnet, mit dem Grimme-Preis etwa und der Goldenen Kamera. Als Schauspielerin an mehreren Theatern, in Filmen und TV-Filmen wurde sie gefeiert. Außerdem als Sprecherin in Hörspielen und Hörbüchern.

Sie arbeitete mit der Regisseurin Margarethe von Trotha und dem Regisseur Volker Schlöndorff für den Film "Die verlorene Ehre der Katarina Blum", auch mit Helmut Dietl, Alexander Kluge, Peter Zadek. Mit dem Hamburger Ulrich Waller auch am Hamburger Schauspielhaus. Waller bescheinigte ihr "einen untrüglichen Gerechtigkeitssinn".

Den bewies sie auch in der Krimifilm-Serie, mit der sie einem breiten TV-Publikum bekannt wurde: Bella Block, die zur Kultfigur gewordene etwas raubeinige Kriminalkommissarin nach den Romanen von Doris Gercke (siehe zu ihr: Bergedorfer Friedhof), im ZdF von 1994 bis 2018. In einer anderen Serie gab sie die Privatdetektivin Charlotte Burg, auch in der Krimireihe "Die Drei" war sie dabei. 2014 hatte sie in dem TV-Film "nichts für Feiglinge" den Mut, eine an Demenz erkrankte Frau zu spielen.

Ihre Schauspielkunst lernte sie schon als Kind. Als 6-Jährige stand sie auf der Bühne im Ohnsorg-Theater. Ihr Vater Leo Hoger war dort Schauspieler und Inspizient. Ihre Mutter Johanne Hoger war Schneiderin. Hannelore Hoger schützte ihr Privatleben vor Indiskretionen. Sie zog ihre Tochter Nina - inzwischen auch eine große Schauspielerin - allein groß. In einem Interview in der Zeitschrift "Frau im Spiegel" sagte sie: "Nina ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich kann mich immer auf sie verlassen. Bedingungslos". 2017 erschien ihr Buch "Ohne Liebe trauern die Sterne." Nach dem Ende der Bella Block-Serie beendete sie ihre Schauspieler-Karriere, war aber regelmäßig mit Lesungen unterwegs.

Nach ihrem Tode wurde sie von vielen ihrer Wegbegleiterinnen und Begleiter verabschiedet. Ihr Grab befindet sich auf dem Friedhof Bernadottestraße.

Text: Sigrid Meissner

Friedhof Nienstedten

Mathilde Arnemann

geb. Stammann

Patriotin, Mäzenin, Wohltäterin, Ehrenbürgerin von Karlsbad

Hamburg

-

21.8.1896

Hamburg

Marie-Luise Bechert

geb. Ostersetzer

Organistin, Cembalistin, Chorleiterin

Grünberg (Schlesien)

-

16.12.1953

Hamburg

Dr. phil. Astrid von Beckerath

geb. Framhein

Vorsitzende der Heinrich Schmilinsky Stiftung

Hamburg

-

23.2.2023

Gisela Bührmann

Malerin, Grafikerin

Hamburg

-

7.4.2011

Hamburg

Rosemarie Fiedler-Winter

(Wirtschafts-)Journalistin und ehrenamtlich Gründungs- und Ehrenvorsitzende der Hamburger Autorenvereinigung (HAV)

Dresden

-

19.11.2012

Hamburg

Dr.rer.pol. Elisabeth Flitner

geb. Czapski

Nationalökonomin und Sozialwissenschaftlerin

Jena

-

21.5.1988

Tübingen

Johanna Harry

Brotfabrikantin

-

8.2.1934

Lotte Herrlich

Fotografin, Luftbildnerin

Chemnitz

-

1956

Eutin

Friedhof Blankenese

Elke Dorothea Acimovic

geb. Finger

Photographin

Harburg-Wilhelmsburg

-

10.12.2009

Hamburg

Charitas Bischoff

geb. Dietrich

Schriftstellerin

Siebenlehn / Sachsen

-

24.2.1925

Blankenese

Sabine Boehlich

Bürgerschaftsabgeordnete (GAL) und Jiddistin

Hamburg

-

8.8.2016

Hamburg

Betty Gosau

geb. Kiemer

Verkäuferin, Hausfrau, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (CDU) in der Zeit der Ernannten Bürgerschaft: Februar 1946-Oktober 1946

Blankenese

-

29.12.1999

Hamburg

Emilie Kalbitzer

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (SPD) von 1965 bis 1970

Obernkirchen

-

16.12.1999

Annemarie Klutmann

geb. Heß

Geigerin, Geigenlehrerin

Hamburg

-

14.12.1993

Hamburg

Felicitas Kukuck

geb. Cohnheim, seit 1917 Kestner

Komponistin

Hamburg

-

4.6.2001

Hamburg

Nanette Lehmann

Malerin, Bildhauerin, Keramikerin

Colbitz bei Magdeburg

-

27.12.1999

Hamburg

Jüdischer Friedhof Bornkampsweg

Käthe Starke

geb. Goldschmidt

Dramaturgin, deportiert ins KZ Theresienstadt

Altona

-

10.8.1990

Hamburg

Charlotte Embden

geb. Heine

Schwester von Heinrich Heine und seine Zuarbeiterin

Düsseldorf

-

14.10.1899

Hamburg

Friedhof Groß Flottbek

Liselotte Lenz

geb. Lindau

Malerin und Zeichnerin

Hamburg

-

5.2.2006

Hamburg

Dr. Erika Mühlbauer

geb. Schneider

Langjährige Vorsitzende des Vorstands des Sozialdienstes katholischer Frauen Hamburg-Altona

23.2.1937

Frankfurt a. M.

-

22.5.2017

Hamburg

Ursula Randt

geb. Klebe

Sprachheilpädagogin, Autorin z. B. des Buches über die Schulgeschichte der Israelitischen Töchterschule Karolinestraße 35, Erforscherin der jüdischen Schulgeschichte und der Schicksale der Schülerinnen, hatte großen Anteil an der Entstehung und Gestaltung der Gedenk- und Bildungsstätte Israelitische Töchterschule Karlonenstraße 35

Hamburg

-

20.5.2007

Hamburg

Karin Stilke

geb. Lahl

Deutschlands erstes Fotomodell; Stifterin

Bremen

-

2.5.2013

Hamburg

Prof Dr. Hedwig Wallis

geb. von Häfen

Kinderärztin, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (CDU) von 1970 bis 1974

Hamburg

-

21.10.1997